Мастер Гуревич.

1. Слово в картине и слово о картине.

2. Слово и образ.

3. Интертекстуальность образа.

4. Смерть и просветление.

5. Первый код.

6. Абсурдный мир и космос картины.

7. Любим то, что зримо.

8. Библия Гуревича.

1. Слово в картине и слово о картине.

Открывая книгу, мы нередко натыкаемся на короткий, неловко озаглавленный текст: “От автора”. Можно подумать, что все остальное в книге – не от автора, а от кого-то другого. Этот очевидный абсурд, однако, не привлекает нашего внимания. Мы знаем об условиях игры: и вводный текст, и основной принадлежат одному и тому же лицу, но автор обращается к нам с разной интонацией, даже разным голосом, давая понять, что слова “от автора” находятся вне сочинения, это текст о тексте – или метатекст, а сам текст будет позже. Собственно, заглавие книги – тоже “от автора”, оно служит уведомлением о том, что наступит. Когда рядом с картиной, на этикетке, написано “Последний кабак у заставы”, то это словесный текст о зрительном тексте. Но если в самой картине, на покосившемся доме, над дверьми, изображена вывеска со словом “Кабакъ”, то тут слово принадлежит картинному миру. То же – с подписью художника и датой, если таковые имеются. Они написаны так, что выпадают из картинного пространства, напоминая, что перед нами – всего лишь плоскость раскрашенного холста. Подпись принадлежит к классу метатекстов, она – “от автора”.

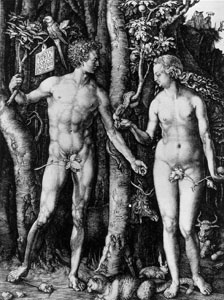

Исключения из повсеместно принятой конвенции редки. Дюрер в гравюре “Адам и Ева”, повесил прямо на райское дерево табличку с гордой надписью “ALBERTUS DURER NORICUS FACIEBAT” (т.е. – Альберт Дюрер нюрнбержец сделал). И поставил дату – 1505. У него были для этого веские основания. Мне кажется, что Александр Гуревич помнит о знаменитой гравюре на меди, но из исключения сделал правило – для себя. И сделав правило, тут же начал его опровергать. В его картинах по временам активно работают слова, но где им поручена роль текста, а где – текста о тексте, сразу и не разобрать.

Исключения из повсеместно принятой конвенции редки. Дюрер в гравюре “Адам и Ева”, повесил прямо на райское дерево табличку с гордой надписью “ALBERTUS DURER NORICUS FACIEBAT” (т.е. – Альберт Дюрер нюрнбержец сделал). И поставил дату – 1505. У него были для этого веские основания. Мне кажется, что Александр Гуревич помнит о знаменитой гравюре на меди, но из исключения сделал правило – для себя. И сделав правило, тут же начал его опровергать. В его картинах по временам активно работают слова, но где им поручена роль текста, а где – текста о тексте, сразу и не разобрать.

Вот картины из серии “Театр”. “Театр # 9”: вверху, над порталом сцены, в картуше написано “ТЕАТР” – ну что же, на театре может быть написано, что это такое. Но если присмотреться, то видно, что это – название картины; ниже, в овале помещен порядковый номер картины в серии, девятый, ниже, на заднике – инициалы автора, на шарике посреди сцены – дата написания. Этикетка, которой место вне картины, разбита на части и они игриво разнесены по поверхности картины, как ее неотъемлемые элементы. Тут же присутствуют надписи другого рода. По бокам сцены симметрично расположены две двери, напоминающие скорее дверцы сейфа; на одной написано по-английски “exit”, на другой – דלת (дверь). Обе запечатаны. На тыльной стороне рампы, обращенной к зрителю, по бокам советского герба начертано: СССР. Зачем это написано – мы сейчас обсуждать не будем. Важно, что эти слова органически принадлежат картине.

Вот картины из серии “Театр”. “Театр # 9”: вверху, над порталом сцены, в картуше написано “ТЕАТР” – ну что же, на театре может быть написано, что это такое. Но если присмотреться, то видно, что это – название картины; ниже, в овале помещен порядковый номер картины в серии, девятый, ниже, на заднике – инициалы автора, на шарике посреди сцены – дата написания. Этикетка, которой место вне картины, разбита на части и они игриво разнесены по поверхности картины, как ее неотъемлемые элементы. Тут же присутствуют надписи другого рода. По бокам сцены симметрично расположены две двери, напоминающие скорее дверцы сейфа; на одной написано по-английски “exit”, на другой – דלת (дверь). Обе запечатаны. На тыльной стороне рампы, обращенной к зрителю, по бокам советского герба начертано: СССР. Зачем это написано – мы сейчас обсуждать не будем. Важно, что эти слова органически принадлежат картине.

Вот другой Театр, # 25. Барочный фасад, навеянный римскими впечатлениями (вдали видна колоннада Бернини), на карнизе над порталом, как и следовало ожидать, начертано название картины, “TEATRO”, а чуть ниже, на замковом камне арки – порядковый номер, 25. Между тем, вверху на прямоугольной плоскости квази-фриза, напоминающего об арке Тита, нас ожидает занимательное чтение. Верхняя строка, по-итальянски: “FONTANA DI ROMA”. Действительно, на первом плане изображен фонтан, можно подумать, что это еще одно название картины. Ниже, по-латыни, с намеренной, как бы высеченной на камне опечаткой: “DEUX CONSERVANT OMNIA”. Следующая строка повторяет официальную древнеримскую формулу, которая присутствует и на арке Тита: “SENATUS POPULUSQUE ROMANUS” – “СЕНАТ И НАРОД РИМСКИЙ...” – слова, которые предваряют изложение какого-либо государственного решения. Теперь надписи погружают нас в атмосферу католических и античных традиций вечного города. Последняя строка выглядит продолжением предыдущих, опять латынь: “ANNO DOMINI MM”. Но записана здесь дата написания картины, 2000-й год; нас возвратили к этикетке!

Репродукциям предшествует комментарий, который предназначен наметить возможные перспективы смысла.

И так – из картины в картину. На картине “Ставрида в масле” написано “СТАВРИДА в масле”, на картине “Иосиф и его братья” есть соответствующая надпись по-английски, на спине блудного сына – большая надпись по-английски, а на рукаве, как нашивка, инициалы автора и дата, через спину козла отпущения переброшен коврик с надписью “Козел отпущения” ... Кроме названий там встречаются другие слова, в иных композициях кишмя кишат печатные тексты, но те принадлежат картине, тогда как эти вторгаются в картинное пространство, возмущая его порядки. Вообразите себе, что посередине спектакля, как чеховский текст, Раневская вдруг говорит: “Это мы играем пьесу, которую написал Антон Павлович Чехов в 1903 году, «Вишневый сад» называется” – и далее по тексту, все одним потоком. Мы бы сразу почувствовали, что тут переплелись зачем-то два текста различной природы. Примерно то же делает Гуревич, разбрасывая названия и даты внутри живописной иллюзии, как ее будто бы часть.

Первым требует к себе внимания соблазнительное соседство написанных текстов и изображений. В последние десятилетия теоретики потратили много сил на доказательство родства, если не тождества, между образом и словом. Тем не менее, прирожденные различия остаются.

Для этого приема существует специальное название, которое широко используется в новейшие времена: “интертекстуальность”, то есть – взаимодействие между разными текстами в пределах одного сочинения. В нашем случае – не только разными, но и разнородными, между текстом и текстом о тексте.

Для этого приема существует специальное название, которое широко используется в новейшие времена: “интертекстуальность”, то есть – взаимодействие между разными текстами в пределах одного сочинения. В нашем случае – не только разными, но и разнородными, между текстом и текстом о тексте.

Я намеренно начал со слов, с надписей, хотя для его живописи это не самый заметный и не самый значащий элемент. Зато тут все более наглядно. Само введение слова или цифры в изображение, даже когда это изображение слов, есть интертекстуальный акт, а тут еще и слова вступают в напряженные отношения между собой. Так становится видно, что интертекстуальность высокой сложности – один из главных нервов его искусства.

2. Слово и образ.

Это еще не все о словесных текстах.

Одна из картин 1998 г. называется “Influence”. Конечно, название вписано в картину – мы можем сам прием счесть сигнатурой, добавление инициалов художника кажется избыточным. Правда, название на этот раз помещено на как бы раму, которая тоже написана; столкновение условностей смягчено. В этом живописном обрамлении мы обнаруживаем двухслойный объект, своего рода палимпсест – картину, написанную поверх старинного текста, пожелтевшего от времени и отчасти залитого какой-то цветной жидкостью. Где-то пастозное месиво краски полностью закрыло строки, кое-где тонкий слой краски прозрачен, а некоторые места сохранились, так что отдельные слова ясно читаются. Исследовательская любознательность понуждает нас предположить, что тут закодировано нечто важное, и заняться дешифровкой. Читаем (в переводе с английского):

“… Лувр... покупатель... Альфонсо... Рише... 640... ранний Рембра... Б.Кастильоне по... знал Лопеса личн... картина...” Так. Достаточно, чтобы понять, о чем идет речь. В 1639 г. в Амстердаме состоялся аукцион, где распродавали коллекцию крупного собирателя Лукаса ван Уффелена. Этот аукцион посетил Рембрандт. Возможно, его туда привел Альфонсо Лопес, португальский крещеный еврей, торговец оружием и драгоценностями, агент и поставщик французского короля Людовика XIII, а заодно и кардинала Ришелье. Именно он купил для короля на этом аукционе портрет графа Бальдассаре Кастильоне, кисти Рафаэля, победив в аукционном состязании Иоахима ван Зандрарта, немецкого художника и писателя, историка искусства, который в то время жил в Голландии. Рембрандт тогда и зарисовал портрет Рафаэля; на листе, который ныне хранится в венской Альбертине, рядом с наброском он даже записал сумму, за которую портрет был куплен, 3500 гульденов, а заодно и общую выручку. Рембрандт никогда не бывал в Италии, но работы великих итальянцев видеть ему случалось. И набросок с портрета Кастильоне был сделан не зря: исследователи считают, что композиция портрета была использована в одном из автопортретов Рембрандта – том, который был написан около года спустя и ныне хранится в лондонской Национальной Галерее.

“… Лувр... покупатель... Альфонсо... Рише... 640... ранний Рембра... Б.Кастильоне по... знал Лопеса личн... картина...” Так. Достаточно, чтобы понять, о чем идет речь. В 1639 г. в Амстердаме состоялся аукцион, где распродавали коллекцию крупного собирателя Лукаса ван Уффелена. Этот аукцион посетил Рембрандт. Возможно, его туда привел Альфонсо Лопес, португальский крещеный еврей, торговец оружием и драгоценностями, агент и поставщик французского короля Людовика XIII, а заодно и кардинала Ришелье. Именно он купил для короля на этом аукционе портрет графа Бальдассаре Кастильоне, кисти Рафаэля, победив в аукционном состязании Иоахима ван Зандрарта, немецкого художника и писателя, историка искусства, который в то время жил в Голландии. Рембрандт тогда и зарисовал портрет Рафаэля; на листе, который ныне хранится в венской Альбертине, рядом с наброском он даже записал сумму, за которую портрет был куплен, 3500 гульденов, а заодно и общую выручку. Рембрандт никогда не бывал в Италии, но работы великих итальянцев видеть ему случалось. И набросок с портрета Кастильоне был сделан не зря: исследователи считают, что композиция портрета была использована в одном из автопортретов Рембрандта – том, который был написан около года спустя и ныне хранится в лондонской Национальной Галерее.

Так вот, персонаж справа может быть опознан, как вольное, в зеркальном отражении, воспроизведение этого портрета, или – как живописное переложение другого автопортрета, в технике офорта, того же 1639 г., или даже раннего автопортретного эстампа, с женой, датируемого 1636 годом. Тогда второй персонаж картины – бородатый мужчина, не без высокомерия глядящий на зрителя, оказывается приблизительно на месте Саскии... Кстати, интересно, кто бы это мог быть?

Второй – еще одна свободная цитата, на этот раз – из молодого Тициана; в прежние времена его принимали за портрет современника живописца, поэта Ариосто. Таким его мог видеть Рембрандт у того же Лопеса. Сейчас этот портрет находится в лондонской Национальной галерее и считается портретом неизвестного молодого мужчины. Впрочем, современные атрибуции интересны тем, кто ими занимается. Похож бородач на Ариосто или не похож – какое это имеет значение спустя сотню лет! Когда Гертруда Стайн увидела свой портрет, написанный Пикассо, она якобы сказала: “Пабло, непохож”. На что Пабло возразил: “Будет похож”. Тут, у Гуревича, второй портрет замещает поэта.

Так свивается затейливый венок: смешивая времена, одно просвечивает через другое, книжный текст – сквозь портреты, освещая их изнутри сокровенными смыслами, известные классические образцы – друг сквозь друга, культура переписывает себя каждый раз наново, палимпсест на палимпсесте, но ни один слой не исчезает без следа, прошлое, трансформируясь, оживает, будучи включено в новые порядки мысли и воображения. Если Рембрандт скрытно беседовал с Рафаэлем, с Кастильоне, с Ариосто, с Тицианом, то почему Гуревич не может явно беседовать с Рембрандтом, поставив разные тексты рядом?

Эти самые, словно бы траченные временем, строки про Рембрандта, Лопеса, Рафаэля, Кастильоне мы находим в другой картине, “Camera obscura”, написанной четыре года спустя. Тут слова отдельно, а картина отдельно. Слева в откровенной позе восседает обнаженная натурщица. Справа на барочном кресле сидит художник, он в затейливом камзоле и элегантном пудреном парике с бантом. На модель он не смотрит, вместо его взора на нее направлен тяжеловесный и хитроумный аппарат – камера обскура. Тут живописная иллюзия перемешивается с технической схемой: стрелка показывает, как световые лучи, отразившись от нагого тела, входят в объектив камеры, пунктиром обозначен путь луча, который, преломившись в наклонном зеркале под прямым углом, проектирует изображение на прозрачный экран, а там уже художник обводит его кисточкой. За его спиной, рядом с написанным на стене херувимом, висит картинка, фрагмент знаменитой картины Я.Вермера “Аллегория живописи” – головка модели, которую, в своей картине, пишет сам Вермер. Она, модель из картины в картине, оглянувшись через плечо, смотрит мимо художника.

Эти самые, словно бы траченные временем, строки про Рембрандта, Лопеса, Рафаэля, Кастильоне мы находим в другой картине, “Camera obscura”, написанной четыре года спустя. Тут слова отдельно, а картина отдельно. Слева в откровенной позе восседает обнаженная натурщица. Справа на барочном кресле сидит художник, он в затейливом камзоле и элегантном пудреном парике с бантом. На модель он не смотрит, вместо его взора на нее направлен тяжеловесный и хитроумный аппарат – камера обскура. Тут живописная иллюзия перемешивается с технической схемой: стрелка показывает, как световые лучи, отразившись от нагого тела, входят в объектив камеры, пунктиром обозначен путь луча, который, преломившись в наклонном зеркале под прямым углом, проектирует изображение на прозрачный экран, а там уже художник обводит его кисточкой. За его спиной, рядом с написанным на стене херувимом, висит картинка, фрагмент знаменитой картины Я.Вермера “Аллегория живописи” – головка модели, которую, в своей картине, пишет сам Вермер. Она, модель из картины в картине, оглянувшись через плечо, смотрит мимо художника.

Отношения между текстом внизу и изображением оказываются еще более замысловатыми. В картине можно найти другие интересные вещи, о них мы поговорим позже, если придется, а пока заметим, что они ничего не проясняют, скорее, загадывают новые загадки. Но центральный сюжет – работа с камерой-обскурой – каким-то образом соотнесен с письменными воспоминаниями о делах XVII века в Голландии.

Надо обратить внимание на год написания картины – 2002. Как-раз тогда идея камеры-обскуры занимала умы людей искусства, и не только их. Незадолго перед тем увидела свет книга известного художника Дэвида Хокни (David Hockney) “Тайное знание: Раскрытие утраченной техники старых мастеров” (Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters). Как всякое раскрытие исторических тайн – от проклятия Тутанхамона до секретного кода Леонардо, от влияния космических пришельцев на долголетие библейских патриархов и до установления подлинного автора шекспировских пьес – разоблачения Хокни вызвали сенсацию. Он доказывал, что поразительная уверенность рисунка и точность воспроизведения деталей у старых мастеров объясняются не столько их талантом и умениями, остротой и тренированностью глаза и виртуозностью руки, сколько использованием вспомогательного оптического устройства – темного ящика с небольшим отверстием в одной стенке, камеры-обскуры.

Не дар и профессионализм, а расчисленное техническое приспособление; даже зеркало, которое Гуревич поместил внутрь аппарата, фигурирует у Хокни. И Вермер – один из разоблаченных им мастеров.

Не затем ли Гуревич соединил в одной картине собственно живописное изображение и чертеж – с указующими стрелками, пунктирными линиями, цифрами? Даже картины на стенах мастерской обозначены как технические иллюстрации и перенумерованы: fig. 1, fig. 3, репродукция Вермера – fig. 5… Снова интертекстуальность, художник переплетает и сталкивает два текста на разных языках.

Что же значит эта картина? Согласился ли художник с нашумевшей теорией коллеги? Поставил ли вместе с ним под вопрос виртуозерию Рафаэля? Поверил ли, что граф Кастильоне, один из блестящих интеллектуалов того времени, автор знаменитой книги “Придворный”, друг Рафаэля, позировал для упомянутого внизу портрета перед большим ящиком с маленьким отверстием, как нагая модель Гуревича?

Или картина представляет нам открытие Хокни в шаржированном виде?

Гуревич не дает нам прямых ответов, его речь замысловата. Авторскую мысль надо ловить в сложнейшем узоре образов, отсылок, воспоминаний, цитат, намеков, неясных, двусмысленных символов, знаков, которые, возможно, только притворяются символами. Он не какой-нибудь реалист, который, желая изобразить крах банка, изображает крах банка, задумав написать бурлаков на Волге, отправляется на Волгу и портретирует бурлаков. Он принадлежит к другому времени и сам – другой.

Кто же он?

3. Интертекстуальность образа.

В одной аннотации сказано, что А.Гуревич широко использует формы мифологического соцарта. Что такое соцарт – известно, определение “мифологический” скорее расплывчато. К тому же, соцарт из моды вышел ныне, его изобретатели – Комар и Меламид – давно занялись другими предметами. Реальный социализм уходит все дальше в прошлое, он еще недостаточно стар для исторической живописи, но уже недостаточно свеж для публицистической. Впрочем, у Гуревича нетрудно найти жгучие отклики на реалии того социализма. Но к ним дело никак не сводится.

Напряженная и насыщенная интертекстуальность многих его картин велит отнести его, хотя бы отчасти, к постмодернизму. Но особенное и персональное сейчас куда интересней эпохальных типологий. Тем более что иронически игры с классикой были популярны скорей в начальной фазе постмодернизма и исчезали вместе с размыванием его берегов. И только у некоторых мастеров, выходцев из исчезнувшего Советского Союза, для которых диалоги с прошлым были одним из знаков диссидентства, прием сохранился.

Черта общая, но значение для каждого разное. Следует пристальней присмотреться к тому, как это у Гуревича.

Оставим на время в стороне полифонию слов и образов, посмотрим, как сами образы и их ансамбли взаимодействуют в универсуме картины. Тут есть несколько возможностей – и Гуревич пользуется всеми.

Фрагмент чужой картины может быть включен в картину как цитата. И наоборот, авторская живопись может быть включена в чужую картину, чья функция оказывается рамочной. “Theatre Augustus” именно так и составлен: двойной портрет автора и его друга вписан в свободный, но хорошо узнаваемый парафраз луврской картины Антуана Карона “Август и Сивилла Тибуртинская”. Сами по себе трансформации исходной композиции не лишены интереса – так, триумфальная арка в глубине картины французского мастера придвинулась к переднему плану и превратилась в украшенную – наподобие зеркала в прихожей – гильотину за спиною двух друзей, своего рода цитату из самого Гуревича. Поверх “фонового” слоя с фантастической архитектурой вдали, коленопреклоненным Августом, от которого остались только ноги, свитой, сивиллой, указующей неведомо на что, являются другие цитаты. В центре организует композицию обнаженная красавица, сошедшая с аллегорического портрета Дианы Пуатье, работы анонимного мастера все той же школы Фонтенбло, а справа ее замыкает большой бесстрастный профиль флорентинской дамы с парного портрета Фра Филиппо Липпи (из музея Метрополитен). Вам предоставлена возможность, если угодно, прислушаться к темным намекам: исходная картина Карона повествует о всемирноисторическом пророчестве – римская сивилла указывает императору язычников на явленный в небесах образ Богородицы с младенцем; у Гуревича ее указующий перст устремлен в никуда, сюжет пророчества, кажется, пуст – но оборотень “врата/гильотина” слева иронически заполняет виртуальное будущее время. Портрет Дианы Пуатье, знаменитой фаворитки короля Генриха II, привносит эротическую ноту, но неожиданный переход ее торса в тонкие, из другой системы измерений, ножки Августа, превращает эротический мотив в фарс. Наконец, можно заметить перекличку между урезанным, без одного персонажа, “цитатным” парным портретом и полным парным портретом слева. Если вы хорошо помните нью-йоркскую картину, то вы заметите, что там портретируемые, кавалер и дама, повернуты лицами друг к другу, но смотрят друг мимо друга. Эта встреча невидящих бросает отблеск на портреты автора и его приятеля и зовет нас проверить, каково тут соотношение дружеской связи и экзистенциального одиночества.

Фрагмент чужой картины может быть включен в картину как цитата. И наоборот, авторская живопись может быть включена в чужую картину, чья функция оказывается рамочной. “Theatre Augustus” именно так и составлен: двойной портрет автора и его друга вписан в свободный, но хорошо узнаваемый парафраз луврской картины Антуана Карона “Август и Сивилла Тибуртинская”. Сами по себе трансформации исходной композиции не лишены интереса – так, триумфальная арка в глубине картины французского мастера придвинулась к переднему плану и превратилась в украшенную – наподобие зеркала в прихожей – гильотину за спиною двух друзей, своего рода цитату из самого Гуревича. Поверх “фонового” слоя с фантастической архитектурой вдали, коленопреклоненным Августом, от которого остались только ноги, свитой, сивиллой, указующей неведомо на что, являются другие цитаты. В центре организует композицию обнаженная красавица, сошедшая с аллегорического портрета Дианы Пуатье, работы анонимного мастера все той же школы Фонтенбло, а справа ее замыкает большой бесстрастный профиль флорентинской дамы с парного портрета Фра Филиппо Липпи (из музея Метрополитен). Вам предоставлена возможность, если угодно, прислушаться к темным намекам: исходная картина Карона повествует о всемирноисторическом пророчестве – римская сивилла указывает императору язычников на явленный в небесах образ Богородицы с младенцем; у Гуревича ее указующий перст устремлен в никуда, сюжет пророчества, кажется, пуст – но оборотень “врата/гильотина” слева иронически заполняет виртуальное будущее время. Портрет Дианы Пуатье, знаменитой фаворитки короля Генриха II, привносит эротическую ноту, но неожиданный переход ее торса в тонкие, из другой системы измерений, ножки Августа, превращает эротический мотив в фарс. Наконец, можно заметить перекличку между урезанным, без одного персонажа, “цитатным” парным портретом и полным парным портретом слева. Если вы хорошо помните нью-йоркскую картину, то вы заметите, что там портретируемые, кавалер и дама, повернуты лицами друг к другу, но смотрят друг мимо друга. Эта встреча невидящих бросает отблеск на портреты автора и его приятеля и зовет нас проверить, каково тут соотношение дружеской связи и экзистенциального одиночества.

Другой случай, когда чужой образ процитирован едва ли не целиком, но ему сопоставлен самовольный образ – “от автора”. Маленький бостонский автопортрет Рембрандта – разумеется, в виде парафраза, слегка шаржированный и упрощенный, как напоминание, – вошел в картину наполовину, если не более. Дверь справа осталась, хотя и в сокращенном виде, а вместо мольберта, обращенного к нам тыльной стороной, появилась дразнящая современная дама с букетом цветов.

В сущности, тут мы имеем дело с наиболее семантически сильным типом сопряжения образов. Сохраняя композиционную структуру известной картины, повторяя ее мотивы, варьируя и трансформируя ее элементы и заполняя заимствованные контуры другой образной тканью, Гуревич создает острейшие напряжения.

Вот он свободно, но достаточно верно повторяет известные вещи: переводит в окрашенную графику рельеф Донателло “Пир Ирода”, доводит до живописного состояния рисунок Брейгеля Старшего (так Лист перекладывал для фортепиано этюды Паганини или песни Шуберта), дает в руки карлику-шуту Эль Примо, с портрета Веласкеса, новую игрушку – магнитофон, снова разыгрывает – как восстанавливают старую балетную постановку – групповой портрет Гойи, “Раздачу орлов” Давида, “Чудесное исцеление одержимого...” Карпаччо, шулеров Жоржа де Латура... Художник словно бы примеряет одеяния великих, кое-где позволяя себе вольные добавления из собственного гардероба – вероятно затем, чтобы лучше понять, кто же он. Но изобретательная игра отождествления и растождествления ведется каждый раз по другим правилам. Аранжировки и парафразы чужих творений можно условно поместить на край спектра. Тогда в середине окажутся такие интертекстуальные конструкты, где сопоставление своего и чужого порождает сложнейшую семантическую интригу.

Я только что упомянул Латура. Можно предположить, что этот замечательный лотарингский караваджист, который тоже умел претворять чужое в собственную идиосинкразическую речь, – из наиболее почитаемых святых в личной капелле Гуревича.

“Шулеры” Латура послужили материалом для нескольких картин (кстати, сохранились два варианта, исполненные Латуром). Вот одна из них, “Преферанс”, 1998-го года. Художник не засекретил свой источник, по своему обычаю он на самой картине написал: PREFERENCE FOR LA TOUR. Сам заголовок играет смыслами: столько же преферанс, сколько и предпочтение. То же в картине. Поскольку Латур назван, мы не можем избежать сравнения. Латур изобразил компанию шулеров, обманывающих неосторожного молодого человека, в момент хорошо срежиссированной кульминации: хозяйка притона делает знак служанке, что пора подать вино, чтобы отвлечь внимание гостя, пока другой мошенник достанет припрятанного туза. Гуревич переставил лица и роли: другая хозяйка заведения, лицо служанки скошено до шаржа, на место наивного молодого человека посажен немолодой мужик с лицом изрядного разбойника, на месте шулера – печальный игрок с лицом самого художника. Перед ним на столе – два червонных туза, еще два червонных туза заткнуты за корсаж хозяйки, вакханалия тузов, но на углу каждого начертана шестерка, огромная шестерка начертана на спине автопортретного персонажа – ее можно прочесть как указание на роль шестерки в этом странном сообществе. Латуровская сцена с выдернутым сюжетным стержнем и перепутанными персонажами оставляет впечатление абсурдной аллегории игры. Еще дальше от старинной композиции парафраз 1999 года: тесное пространство интерьера трое игроков, душный напряженный колорит, странные одеяния, фантастические головные уборы, густая атмосфера игорной страсти...

“Шулеры” Латура послужили материалом для нескольких картин (кстати, сохранились два варианта, исполненные Латуром). Вот одна из них, “Преферанс”, 1998-го года. Художник не засекретил свой источник, по своему обычаю он на самой картине написал: PREFERENCE FOR LA TOUR. Сам заголовок играет смыслами: столько же преферанс, сколько и предпочтение. То же в картине. Поскольку Латур назван, мы не можем избежать сравнения. Латур изобразил компанию шулеров, обманывающих неосторожного молодого человека, в момент хорошо срежиссированной кульминации: хозяйка притона делает знак служанке, что пора подать вино, чтобы отвлечь внимание гостя, пока другой мошенник достанет припрятанного туза. Гуревич переставил лица и роли: другая хозяйка заведения, лицо служанки скошено до шаржа, на место наивного молодого человека посажен немолодой мужик с лицом изрядного разбойника, на месте шулера – печальный игрок с лицом самого художника. Перед ним на столе – два червонных туза, еще два червонных туза заткнуты за корсаж хозяйки, вакханалия тузов, но на углу каждого начертана шестерка, огромная шестерка начертана на спине автопортретного персонажа – ее можно прочесть как указание на роль шестерки в этом странном сообществе. Латуровская сцена с выдернутым сюжетным стержнем и перепутанными персонажами оставляет впечатление абсурдной аллегории игры. Еще дальше от старинной композиции парафраз 1999 года: тесное пространство интерьера трое игроков, душный напряженный колорит, странные одеяния, фантастические головные уборы, густая атмосфера игорной страсти...

Гуревич не любит досказывать или подсказывать, речь его нередко кажется бессвязной. Но в его безумии есть логика – и не одна.

4. Смерть и просветление.

Еще одна композиция “латуровского цикла” – “Поэт Б.”, 1999 года. Это свободный парафраз картины Латура “Святая Ирина посещает святого Себастьяна”. Без отнесения к ней “Поэт Б” остается неразгаданной загадкой.

Напомню, что преторианец Себастьян, во времена императора Диоклетиана, был расстрелян лучниками за свою преданность христианству. Расстрел обычно и бывал предметом изображений святого, особенно – начиная с XIV в., после первой страшной эпидемии черной смерти – ибо Себастьяна считали защитником от чумы. Поэтому в тени оставалось продолжение агиографического предания: раны преторианца не были смертельными – и вдова-христианка по имени Ирина тайно, ночью, явилась к раненому, извлекла стрелы, залечила раны и выходила его. У Латура Ирина вот только сейчас нашла Себастьяна, она подняла его бессильную руку и проверяет, бьется ли пульс. В другой руке у нее факел, который создает “латуровское” ночное освещение, за спиной Ирины видны три ее спутницы, которые оплакивают мученика, полагая его мертвым.

Гуревич убрал Ирину, поручив ее роль ближайшей из ее спутниц, которая, склонившись к лежащему, держит вместо факела фонарь. Ее левая рука с типичным для Латура освещением изнутри, “сквозь пальцы”, осталась в прежнем движении, но что-то неуловимо изменилось: там, в старой картине это был жест недоуменного отчаяния. Здесь эта рука скорее предназначена защитить. Но кого? На месте Себастьяна – поэт. Он жив, хотя память о мученичестве того, кто тут был, все еще сохранилась: две стрелы, пронзив одеяло, впились в ноги поэта. Но он не замечает ни стрел, ни пришедшей к нему женщины. Свет фонаря позволяет ему читать – и он читает, читает так, словно ничто внешнее, даже боль, не существует, есть только одно – высокая духовная сосредоточенность. В глубине, словно приклеенные к стене, черновики стихов и страница еврейского текста вторят книге в руках поэта.

Гуревич убрал Ирину, поручив ее роль ближайшей из ее спутниц, которая, склонившись к лежащему, держит вместо факела фонарь. Ее левая рука с типичным для Латура освещением изнутри, “сквозь пальцы”, осталась в прежнем движении, но что-то неуловимо изменилось: там, в старой картине это был жест недоуменного отчаяния. Здесь эта рука скорее предназначена защитить. Но кого? На месте Себастьяна – поэт. Он жив, хотя память о мученичестве того, кто тут был, все еще сохранилась: две стрелы, пронзив одеяло, впились в ноги поэта. Но он не замечает ни стрел, ни пришедшей к нему женщины. Свет фонаря позволяет ему читать – и он читает, читает так, словно ничто внешнее, даже боль, не существует, есть только одно – высокая духовная сосредоточенность. В глубине, словно приклеенные к стене, черновики стихов и страница еврейского текста вторят книге в руках поэта.

За спиною “как бы Ирины”, в глубине справа различима сцена – это повторение другой картины Латура на тот же сюжет, она отсылает к исходной истории. Там другая Ирина, из предания, извлекает стрелу из ноги молодого Себастьяна. Мотив мученичества удвоен, метафора раздета. Мало этого, совсем вверху, недалеко от угла различим картуш, где на типичном для Гуревича волапюке начертано: SV. SEBASTJAN A.G. M.M.

Исследователь творчества Латура не без оснований замечал, что у него образ нахождения Себастьяна перекликается с образом оплакивания Христа. . (1) Эхо откликается следующим эхом, зрительные уподобления, хотя все более размытые, уводят в корневые семантические дали. Тот же исследователь писал о монументальности и трагизме картины Латура – в сочетании с покоем и величием.. (2) Гуревич оставил в стороне композиционное величие, приблизил действие к нам и сделал все интимно видимым: покой и драму. Парадоксальность визуальной интриги – несовместимое единство физического страдания и его опровержения силою свободного интеллекта – достигает тут особо высокого градуса. Величие перенесено вовнутрь. В поэте-Себастьяне мы узнаем черты Иосифа Бродского, женщина с фонарем причесана как Цветаева...

Ну что же, в определенном смысле можно говорить о разновидности соцарта, но с важнейшим персональным коэффициентом: вместо иронического обыгрывания бывших святынь и перехватывавшего дыхание ерничанья – глубокий трагизм, оставляющий место для философского просветления.

Я полагаю, что эта вещь должна быть отнесена к целой группе картин, связанных общей мыслью.

“Блудный сын”, помеченный 1990 годом, трагичен безнадежно. На этот раз завязка восходит, возможно, к ранней гравюре на меди Альбрехта Дюрера. Нюрнбержец, если я не ошибаюсь, первый поместил блудного сына на скотный двор, рядом с корытом для свиней, по слову Евангелия от Луки: “И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему” (Лук., 15: 15-16) У Дюрера выбран переломный момент – оказавшись на дне, грешник обращает свои мысли к отчему дому, и тут появляется некая тень надежды. Позднее подобную сцену написал Рубенс. В отличие от классиков, Гуревич отобрал у грешника надежду на выход, падший сын всего только тянется к корыту, вместе со свиньями. Там должны быть упомянутые в притче “рожки”: плоды рожкового дерева, “распространенного в Палестине и употребляемого вместо хлеба людьми бедными и на прокорм скота и свиней. ... Древние, по Плинию, приготовляли из рожков посредством выжимания род вина, а выжатые таким образом и малополезные остатки стручков и мякоть их отдавали свиньям. Этими-то остатками и желал насытиться упоминаемый в Евангелии блудный сын”. (3)

“Блудный сын”, помеченный 1990 годом, трагичен безнадежно. На этот раз завязка восходит, возможно, к ранней гравюре на меди Альбрехта Дюрера. Нюрнбержец, если я не ошибаюсь, первый поместил блудного сына на скотный двор, рядом с корытом для свиней, по слову Евангелия от Луки: “И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему” (Лук., 15: 15-16) У Дюрера выбран переломный момент – оказавшись на дне, грешник обращает свои мысли к отчему дому, и тут появляется некая тень надежды. Позднее подобную сцену написал Рубенс. В отличие от классиков, Гуревич отобрал у грешника надежду на выход, падший сын всего только тянется к корыту, вместе со свиньями. Там должны быть упомянутые в притче “рожки”: плоды рожкового дерева, “распространенного в Палестине и употребляемого вместо хлеба людьми бедными и на прокорм скота и свиней. ... Древние, по Плинию, приготовляли из рожков посредством выжимания род вина, а выжатые таким образом и малополезные остатки стручков и мякоть их отдавали свиньям. Этими-то остатками и желал насытиться упоминаемый в Евангелии блудный сын”. (3)

Гуревич, как бывало и в иных случаях, упростил и укрупнил композицию. Исследуя детали, мы натыкаемся на типичную для художника логическую подножку. Содержимое корыта, пресловутые рожки, подменено, вместо отжимок из шершавой живописной материи возникает угол газеты “Известия” и еще нечто, кажется – замочная скважина с вставленным туда ключом. Замок и ключ – странствующий символ, его можно найти в других картинах Гуревича. В зависимости от контекста эта пара то напоминает о возможности входа, то – о невозможности выхода. Газета “Известия”, заместившая скотскую жвачку, неизбежно принимает на себя отблеск рожковых отжимок, метафорическое отношение налицо. Свиньи, окружившие главное лицо, тоже не простые статисты: их рыла на поверку оборачиваются масками – посмотрите, как жестко, по линейке обрезаны края! Маски, предназначенные к сокрытию подлинного, прячут свинство под другим свинством, наглым и агрессивным – двуличие, при котором оба облика тавтологичны. Не следует каждый раз искать в намеренно неясной притчевой образности прямые аллюзии, но на этот раз есть достаточно оснований отнести этого “Блудного сына” к трагической ветви соцарта. К тому же, в чертах лица сына – не столько грешника, сколько жертвы – нетрудно найти сходство с Мандельштамом. Если хочется – поскольку вы свободны увидеть здесь и другое лицо.

В том же 1990-м г. написана еще одна картина из этого ряда – “Поэт М.” Это единственная из известных мне композиций Гуревича со скошенным горизонтом. Почва ходит ходуном, все закачалось, сейчас рухнет, опереться не на что, мир вышел из суставов. Парадоксальная речь, к которой мы уже привыкли, на этот раз недвусмысленно артикулирована. Мы без труда распознаем покачнувшийся тюремный ковчег – камера, зеки на нарах, зек на параше, забранное решеткой окошко, крыса – вид сверху, в плане, тюремщик, чье недреманное око закрыло глазок, при нем кандалы да связка ключей, из которых один воткнут в замочную скважину (за кем-то пришли?); на первом плане наполовину обнаженный, мертвый или замученный до полусмерти поэт М. Мандельштам? Мейерхольд? Маркиш? Михоэлс? На этот раз – Мандельштам.

Сопоставление двух картин – “Поэта М.” 1990-го года, до эмиграции написанного, и “Поэта Б.” 1999-го года, написанного в Израиле, напрашивается само собой. Отчаянный трагизм, а вернее, ситуация за пределом трагического; беспощадно, без цитат-парабол, выставленный на обозрение страшный и мерзкий кошмар нашей с вами истории – в первой уступает место катарсическому свету во второй: латуровский фонарь становится метафорой торжества творческого духа.

Такое же сопоставление возможно для двух других картин, чье родство подчеркнуто перекличкой названий – “Блудный сын” 1990 года и “Возвращение блудного сына” 1998-го. О первой только что говорено. Вторая отсылает нас к поздней картине Рембрандта из Эрмитажа. Персонаж слева – точь в точь как у Рембрандта: поза, запаршивевшая голова, одеяние из мешковины, подпоясанное веревкой, стоптанные опорки, только заплата на спине засветилась странным светом. Но откуда-то появился другой персонаж, симметричный рембрандтовскому. Странная страсть все надписывать: возле левого, “цитатного”, указано “S 1”, возле правого, собственного, – “S 2”. Сын номер один и сын номер два. Ситуация открытая; можете предположить, что этот второй – упомянутый в притче брат первого, тот, который не просил разделить имение и честно трудился на благо отчего дома. Можете счесть его просто негативным двойником первого – во всяком случае, второй, хоть и несколько похож на первого, но одет порядочно. Важно, что отец обнимает обоих. Тут главная метаморфоза. Слепой, как кажется, старик Рембрандта, склонившийся над утраченным было сыном, здесь увеличен и возвеличен, он входит в пространство сыновей из мира иных масштабных измерений. Мы лишь догадываемся о подлинных размерах его фигуры, скрытой отчасти двумя стелами, отделяющими его от коленопреклоненных сыновей. На его голове появилась граненая корона, и фронтальная грань несет надпись на иврите: “мгновение перед тем как мы открыли дверь”. Действо перенесено в метафизические высоты.

Такое же сопоставление возможно для двух других картин, чье родство подчеркнуто перекличкой названий – “Блудный сын” 1990 года и “Возвращение блудного сына” 1998-го. О первой только что говорено. Вторая отсылает нас к поздней картине Рембрандта из Эрмитажа. Персонаж слева – точь в точь как у Рембрандта: поза, запаршивевшая голова, одеяние из мешковины, подпоясанное веревкой, стоптанные опорки, только заплата на спине засветилась странным светом. Но откуда-то появился другой персонаж, симметричный рембрандтовскому. Странная страсть все надписывать: возле левого, “цитатного”, указано “S 1”, возле правого, собственного, – “S 2”. Сын номер один и сын номер два. Ситуация открытая; можете предположить, что этот второй – упомянутый в притче брат первого, тот, который не просил разделить имение и честно трудился на благо отчего дома. Можете счесть его просто негативным двойником первого – во всяком случае, второй, хоть и несколько похож на первого, но одет порядочно. Важно, что отец обнимает обоих. Тут главная метаморфоза. Слепой, как кажется, старик Рембрандта, склонившийся над утраченным было сыном, здесь увеличен и возвеличен, он входит в пространство сыновей из мира иных масштабных измерений. Мы лишь догадываемся о подлинных размерах его фигуры, скрытой отчасти двумя стелами, отделяющими его от коленопреклоненных сыновей. На его голове появилась граненая корона, и фронтальная грань несет надпись на иврите: “мгновение перед тем как мы открыли дверь”. Действо перенесено в метафизические высоты.

В притче Христа о блудном сыне отец есть метафора Бога. Гуревич развинчивает евангельскую метафору – и его Отец приемлет, объемлет и защищает всех, грешников и праведников. В жесте приятия есть еще одна скрытая отсылка: руки отца, выпростанные из-под широкого плаща, напоминают руки милосердной Богородицы-защитницы, какой ее изобразил пять с половиной веков назад Пьеро делла Франческа на полиптихе из Борго Сан Сеполькро: широко развернутый плащ Мадонны охраняет всех, две коленопреклоненные фигуры переднего плана стоят в позах, напоминающих позы S 1 и S 2.

Тему блудного сына художник завершил консонансом.

5. Первый код.

Указывая истоки картин Гуревича, я вовсе не имею намерения представить его компилятором. Прежде всего, он написал множество картин, где нет никаких отсылок к уже известному, все свое. Но если бы таких картин не было, ничего бы не переменилось.

Он родился в 1944 году, а стал дипломированным художником – примем это за условный рубеж – в 1975-м; не в 1775-м или там в 1575-м. Формально расстояния между этими датами равны, но часы истории искусства двигаются с ускорением и рывками. К последней четверти ХХ века мир искусства переполнился искусством – и оно стало переливаться через край. Казалось, все, что можно было придумать и сделать, было уже сделано. Оставался простой выбор: либо делать в качестве искусства нечто такое, что к тому, прежнему искусству не имеет отношения, либо, напротив, не порывать с доставшимся нам непомерным наследством, а сделать из него строительный материал для новых созданий. Оба пути испробованы.

Постольку, поскольку мы сейчас обсуждаем второй, следует напомнить старые истины. Уже древние знали, что свойства сложного целого не сводятся к сумме свойств составляющих его частей. Появляются новые, прежде не имевшие места, качества – как бы ниоткуда. Интертекстуальность – переплетение, сопоставление, взаимное просвечивание и взаимное освещение разнородных текстов – порождает не просто новые смыслы, прежде она порождает новые произведения, новые организмы высокой сложности.

В той мере, в какой речь идет о картинах, насыщенных цитатами, цитатными намеками и парафразами, можно и на самом деле вспомнить об одном из признаков постмодернизма в пластических искусствах, как его определил один из влиятельных пророков постмодернистской эпохи, Чарлз Дженкс. Он говорил, что постмодернистское искусство использует одновременно два кода: один код – для всех, другой – для посвященных. Посвященные – это знающие, искушенные в истории искусства, способные замечать, опознавать, вычитывать обломки стилей, ссылки, чужие слова и фразы, преобразованные цитаты, композиционные матрицы и т.п. Иначе говоря, это люди своего, эзотерического круга. Разумеется, и эти могут заглядывать на разную глубину, но так или иначе, а сложные игры с чужими текстами им внятны – и само опознание, сопоставление, угадывание взаимных отражений, отблесков смысла доставляет им интеллектуальное и эстетическое удовольствие.

Значит ли это, что зрители, которые не пойдут далее первого кода, обделены?

И да, и нет. Почему да, я полагаю, ясно. Но почему нет?

Нет, поскольку достаточно смотреть и видеть. “Некрепко любим то, что плохо зримо”, написал однажды Микеланджело. Ценности для зрения, начиная с неиссякающей игры пластического воображения, интриги визуального повествования и кончая интереснейшей и богатейшей игрой цвета и разработкой живописных поверхностей, принадлежат первому коду, открытому для всех. Да и переходы от “кода для посвященных” к “кодам для всех” бывают нерезкими, спектрально размытыми.

Выберем картину наудачу. Пусть это будет “Юдифь”, 1990 года. Картина петербургская, и написана в Петербурге. Мы узнаем характер городского пейзажа и даже возможное место действия, какая-нибудь из улиц между Загородным проспектом и набережной Фонтанки. Но и это несущественно, картину может разглядывать человек, никогда в Петербурге не бывавший. Перспектива замкнута набережной. Дома справа принадлежат ко временам богатой и велеречивой эклектики: претенциозная угловая башня рустована для пущей монументальности, украшена арочками и колонками, над парадным входом две кариатиды, чувственно изгибаясь, притворяются, будто поддерживают эркер, наверху на фоне неба вырисовывается декоративная ваза – дом изображен живописцем не без юмора... Состояние жилого фонда, однако, плачевное: башня покосилась, в ее угрожающей кривизне – предчувствие катастрофы, одна из кариатид потеряла добрую половину ноги, боковой фасад, куда скромнее главного, покрыт трещинами. Дверь в подвал, где размещаются два учреждения, закрыта, как кажется, навсегда. Более убогие дома – на другой стороне улицы. Угловое окно второго этажа заложено кирпичами. В окне третьего этажа видны две фигуры, уныло глядящие на улицу. На краю тротуара незатейливо проводят время жители – парочка, рядом мужик тянется к бутылке, дальше – еще двое грубоватых парней, вдали – угрожающая группа темных теней.

И вот, в серый, тоскливый ленинградский быт неведомо откуда является хрупкая фигурка обнаженной, с развевающимися волосами, библейской героини. Она прижимает к себе отрубленную голову великана; пугающий контраст нежной, уязвимой женственности и несоразмерной ей робустно почернелой отрубленной головы сам по себе образует вопиюще драматический зрительный сюжет. Под ногами Юдифи, поверх растрескавшегося асфальта – некое подобие коврика в шахматную клетку. Клетки не сокращаются в перспективе, поэтому кажется, что Юдифь скользит по вертикальной или почти вертикальной плоскости, ее бег походит на полет. Грубые парни с тротуара рассматривают удивительное видение не без интереса, кажется, мы слышим, как они гогочут. Тут еще один видимый контраст.

И вот, в серый, тоскливый ленинградский быт неведомо откуда является хрупкая фигурка обнаженной, с развевающимися волосами, библейской героини. Она прижимает к себе отрубленную голову великана; пугающий контраст нежной, уязвимой женственности и несоразмерной ей робустно почернелой отрубленной головы сам по себе образует вопиюще драматический зрительный сюжет. Под ногами Юдифи, поверх растрескавшегося асфальта – некое подобие коврика в шахматную клетку. Клетки не сокращаются в перспективе, поэтому кажется, что Юдифь скользит по вертикальной или почти вертикальной плоскости, ее бег походит на полет. Грубые парни с тротуара рассматривают удивительное видение не без интереса, кажется, мы слышим, как они гогочут. Тут еще один видимый контраст.

Но из-за интересного дома справа над городом вздымается гигантская, на полнеба, безголовая тень. Она вводит в картину другой масштаб, если не космический, то и не человеческий. Словно бы передразнивая его силуэт на языке скелетной конструкции, слева, в зеркальном отражении высится подъемный кран, протягивая единственную руку навстречу плоской руке гиганта...

Вся картина, миллиметр за миллиметром, не может быть переведена в слова. Но сказанного должно быть достаточно, чтобы заметить, что перед нами сложное и увлекательное визуальное повествование о вещах, фигурах, людях, которые вступают друг с другом в видимые, зрительно переживаемые отношения, – целый спектакль из многих сцепленных между собой микро - и макросюжетов. Это большой и многослойный рассказ, выстроенный на алогичном, фантастическом соединении обыденного, серого существования, в котором хорошо узнаваемы черты советской повседневности, и возвышенного мифа о подвиге иудейской героини. Сама острота взаимопересечения несоизмеримых миров создает не знающее разрядки напряжение – объяснить фантасмагорию невозможно, но и уйти от нее уже невозможно. Она стала непреложной картинной реальностью, от которой никуда не деваться – хотя бы пока продолжается наш непосредственный диалог с картиной, а то и дольше.

Столько пока о первом коде. Ну, а второй? На первый взгляд кажется, будто второго, собственно, и нет. Вообще-то, как сказано, не все картины Гуревича в этом смысле “постмодернистские”; может, тут и искать нечего. Впрочем, постойте! Юдифь, Юдифь...

За десяток-другой кварталов от изображенного на картине места, в Эрмитаже висит картина под тем же названием – “Юдифь” Джорджоне. На первый взгляд хрупкая, нагая, легко и странно бегущая Юдифь Гуревича ничем не напоминает спокойную венецианскую красавицу. Между ними нет ничего общего, если не считать одной детали. Но Гуревич – большой искусник игры в детали. Выставленная несколько вперед левая нога эрмитажной Юдифи попирает отрубленную голову Олоферна. Левая нога нашей Юдифи попирает поржавевшую решетку водосточной дыры. Конфликтная встреча высокого и безнадежно обыденного сведена в лаконичную формулу.

И далее – раз мы уже начали вспоминать по правилам второго кода: гигантская безголовая тень, готовая переступать через многоэтажные дома, шагая с площади на площадь, есть одновременно тень известного кустодиевского “Большевика”, 1920 года, перешагивающего через кварталы московских домов с красным знаменем в руках. Красный кран, словно бы готовый к рукопожатию с огромной тенью, тоже напоминает о классическом сюжете советской живописи.

Чтение с помощью “второго кода” в случае с “Юдифью”, как видим, имеет смысл, хотя оно не обязательно. И без него странная двуплановая картина с ее чисто визуальной полифонией интересна и глубоко драматична.

Но вот что особенно значимо. Если внимательно присмотреться, не доверяя библейскому названию, которое обещает, что жертвой Юдифи должен быть ассирийский полководец, то можно разглядеть, что отрубленная голова, прижатая к груди героини, ничего ассирийского в своем характере не имеет, она совсем из другой истории.

Юдифь держит голову Ленина.

Это опознание меняет едва ли не все смыслы. В отличие от библейского сюжета, где Олоферн был только что жив, этот Ленин давно мертв. Отрубленная голова – бронзовая. Юдифь, бегущая по улице Ленинграда, обезглавила заглавный памятник. Огромная безголовая тень с протянутой вперед зовущей и направляющей рукой – тень многих стандартных памятников Ильичу, а скорей всего – того, что у Финляндского вокзала... Трудно перечесть все исторические и литературные ассоциации, которые возникают в связи с этим замысловатым плетением образных мотивов. Вера в то, что скульптурные подобия обладают реальной силой, какой обладали оригиналы, восходит к глубокой древности. Портретный образ казался и кажется олицетворенным присутствием изображенного, способным к воздействию на ход вещей. Поэтому с портретами расправлялись еще древние египтяне, а склонные к кодификации римляне ввели наказания портретов в узаконенный обычай. Между прочим, именно в Петербурге некоторые памятники вели себя подозрительно, демонстрируя способность оживать; особенно этим отличался памятник основателю города, давшему своему созданию имя – смотрите у Пушкина или у Андрея Белого. А Ленин, как известно, был следующим дарителем имени. Он и сам побаивался памятников, как мест враждебного присутствия, и потому в свое время подписал известный указ о снятии памятников царям и их слугам. А там, спустя неполное столетие, настала пора наказывать Ильича, терзая его памятники. Впрочем, картина написана в 1990 году и выглядит не столько отражением действительности – памятник Дзержинскому еще не сбросили с пьедестала – сколько пророчеством. Или прогнозом. И, как всегда у Гуревича, никак невозможно сказать, что тут делает нависшая над городом тень – то ли это тень прошлого, то ли обезглавленный вождь отбрасывает свою тень в будущее.

Но мы говорили о кодах.

Вся визуальная игра с памятником Ленину безусловно может принадлежать к общедоступному уровню – силуэт легко узнаваем и влечет за собой необходимые воспоминания. Но время уходит, с момента написания картины полтора десятка лет миновало. Для человека моего поколения или для человека поколения самого Гуревича сведенные вместе образы “Юдифи” говорят внятно, память жива. Но пятнадцатилетний мальчишка, родившийся в год написания картины, вряд ли в состоянии толком ответить на вопрос, кто такой Ленин. Еще менее он способен опознать памятник неизвестно кому – новое поколение выпало из советской иконосферы. Для него понятный нам код становится недоступен – код удаляется в элитарные выси, становится принадлежностью специального культурного тезауруса.

Тем не менее, в живописи и в графике Гуревича с избытком хватает такого зрительного материала, который сам по себе интересен и обращен прямо к нашему зрительному уму. Можно вообще забыть о поиске глубинных смыслов и довольствоваться драмами, комедиями и буффонадами видимого. Их разыгрывают фигуры, рожи, вещи, механизмы, буквы, значки, цифры, формы, массы, фактуры, пятна, мазки, все они – действующие лица, персонажи, заявляющие громогласно о своем присутствии, характере, позиции в малой вселенной картины.

6. Абсурдный мир и космос картины.

Вот на перекладине посередине картины стоит Курочка Ряба (2003). Крупная, пестрая, красиво раскрашенная птица смотрит на нас своим куриным глазом с известной подозрительностью. На голове курочки – корона, в центре короны торчит вверх то ли мачта, то ли антенна. Это смешно. Кура твердо и цепко стоит на перекладине – ну, как живая. Однако в спине у нее торчит ключ. Значит ли это, что она заводная? Если верить своим глазам – а чему же верить, разглядывая картину? – то она имеет двойственную природу. Она живая и механическая вместе. Птица-оксюморон.

Под перекладиной, в нижней части картины – яйцо, знаменитое яйцо из сказки, которое так трудно было разбить. Яйцо-гигант, его овал не только повторяет овал куриного корпуса, но и равен ему по размеру. Ну, и затем – яйцо совершенно механическое, оно покоится на колесиках, сбоку циферблат, внутри друг за друга цепляются шестеренки, вращаются ременные передачи, сзади у яйца ручка, спереди – раструб... Можно подумать, что наследственность сыграла шутку, передав яйцу только механические гены курочки-машинки, прародительницы кинематографических киборгов. Органические неизвестно куда девались.

Под перекладиной, в нижней части картины – яйцо, знаменитое яйцо из сказки, которое так трудно было разбить. Яйцо-гигант, его овал не только повторяет овал куриного корпуса, но и равен ему по размеру. Ну, и затем – яйцо совершенно механическое, оно покоится на колесиках, сбоку циферблат, внутри друг за друга цепляются шестеренки, вращаются ременные передачи, сзади у яйца ручка, спереди – раструб... Можно подумать, что наследственность сыграла шутку, передав яйцу только механические гены курочки-машинки, прародительницы кинематографических киборгов. Органические неизвестно куда девались.

Такова веселая путаница элементов и начал, которая делает картину забавным, увлекательным и страшноватым в своей абсурдности зрелищем. Особенно – если вспомнить, что однажды Гуревич написал жутковатую вполне механическую птицу, полное воплощение техницистского века (“Птица с часовым механизмом”. 2003). Уж не из этого ли яйца она вылупилась?

Слово абсурд прозвучало, впустим его в наше рассуждение. Поэтика абсурда, восходящая к дада и сюрреалистам, Гуревичу отнюдь не чужда. Даже напротив, он владеет этим инструментарием превосходно и знает цену абсурдистской иронии. Собственно, мы это уже видели, но, будучи заняты другими вещами, не обращали на нее специального внимания.

А ее у него полным-полно, на каждом шагу.

Можно для примера вспомнить картину, где абсурдистский принцип намеренно экспонирован, да еще с намеком на отечественные литературные истоки. “Пушкин, пошли купаться” (1990) отсылает нас прямиком к Хармсу. Примерно вот так: “Пушкин любил гулять по набережной канала Грибоедова, просто в чем писал – белая рубашка, синие панталоны, бумагу с новым стихом носил подмышкой, но держался гордо, с вдохновением на лице. Один раз около дома номер 45 мужик, который был полураздетым Вознесенским...” – и далее в этом роде.

Я не раз уже говорил о парадоксе у Гуревича как важнейшем смыслообразующем приеме. Сейчас к парадоксу прибавляется абсурд. И то, и другое кажется игрой, но игрой серьезной и даже опасной. Парадокс, обостряя противоречие, обнажает и делает наглядной антиномическую природу вещей. Абсурд находится на другом полюсе – он напоминает о возможной абсурдности бытия. В квазилитературных анекдотах Хармса рушатся иерархии, смешиваются порядки, рвутся и путаются времена, демонтируются смысловые связи, его истории это мгновенно выхваченные фрагменты всеобщей энтропии. Сквозь абсурдистские шутки просвечивает бесформенное лицо хаоса.

Нечто подобное происходит в картинах Гуревича. Он нередко подходит – и подводит нас – к краю экзистенциальной бездны. Вот почему он спешит уравновесить свой абсурдизм. Именно так, я думаю, можно объяснить его постоянное стремление иерархизировать, строго организовать и упорядочить целое картины. Этой дезорганизации мира нужно что-то противопоставить!

“Пушкинская” картина крепко организована вокруг ясно читаемой оси симметрии, которая проходит через казенный фонарь с номером дома и запрещающий знак посередине лестницы, двумя маршами спускающейся к воде; на равных расстояниях от нее находятся мужик, любитель купанья, и Пушкин... Но это далеко не самый показательный случай. Почти вся серия “театров” состоит из картин, выстроенных по правилам центральной перспективы, с осью симметрии ровно посередине картины, и если строгая симметрия нарушена небольшими вольностями, то это потому, что Гуревич – мастер и он знает, как наделять жизнью художественные создания. В “Театре № 27” (или “Чае вдвоем”) доминантной фигурой служит большой чайник, чье величие подчеркнуто охватывающей аркой. Разумеется, он находится на центральной оси. Но сам чайник, показанный в профиль, не вполне симметричен: носик, глядящий влево, задает тему однонаправленного движения. Гуревич остроумно уравновешивает это нарушение – мужчина в левом нижнем углу, затормаживая движение, посажен фронтально, тогда как любительница чая справа резко повернула голову влево, вторя движению носика...

“Пушкинская” картина крепко организована вокруг ясно читаемой оси симметрии, которая проходит через казенный фонарь с номером дома и запрещающий знак посередине лестницы, двумя маршами спускающейся к воде; на равных расстояниях от нее находятся мужик, любитель купанья, и Пушкин... Но это далеко не самый показательный случай. Почти вся серия “театров” состоит из картин, выстроенных по правилам центральной перспективы, с осью симметрии ровно посередине картины, и если строгая симметрия нарушена небольшими вольностями, то это потому, что Гуревич – мастер и он знает, как наделять жизнью художественные создания. В “Театре № 27” (или “Чае вдвоем”) доминантной фигурой служит большой чайник, чье величие подчеркнуто охватывающей аркой. Разумеется, он находится на центральной оси. Но сам чайник, показанный в профиль, не вполне симметричен: носик, глядящий влево, задает тему однонаправленного движения. Гуревич остроумно уравновешивает это нарушение – мужчина в левом нижнем углу, затормаживая движение, посажен фронтально, тогда как любительница чая справа резко повернула голову влево, вторя движению носика...

“Театры” обычно расчленены по вертикали, этажи соподчинены так, что выстраивается поэтажная иерархия. Картина каждый раз складывается в законченный и самодостаточный универсум. Будучи фантастическим театром, она претендует на то, чтобы стать реализацией барочной метафоры theatrum mundi – представлять театр мира и мир как театр.

“Театры” обычно расчленены по вертикали, этажи соподчинены так, что выстраивается поэтажная иерархия. Картина каждый раз складывается в законченный и самодостаточный универсум. Будучи фантастическим театром, она претендует на то, чтобы стать реализацией барочной метафоры theatrum mundi – представлять театр мира и мир как театр.

Импульс равновесной упорядоченности организует одну картину за другой. Братья опускают Иосифа в колодец, расположившись в симметричном ритме – колодец и Иосиф вертикально в центре и по два брата с каждой стороны, третьей фигуре справа вверху отвечает голова слева (напоминающая античную “Даму из Эльхе”, ныне – в мадридском археологическом музее), подобным же образом разыграно равновесие цветовых пятен. Сладострастники-старцы с двух сторон подобрались к стоящей фронтально посредине картины Сусанне. В центре другой картины, еще более жестко фронтальный, глядящий прямо на нас ассирийски бородатый Лот симметрично окружен дочерьми, подобными древнеегипетским танцовщицам. Симметрично преклонил колени перед стоящим в центре отцом удвоенный блудный сын. И так далее. Везде четко маркирована господствующая вертикаль, подчиняющая себе равновесно организованный мир.

Таков если не тотальный, то постоянный метод гармонизации и упорядочения мира – в картине.

Я полагаю, что Гуревич не был бы самим собой, если бы не удвоил пародийно эту самую идею порядка. Просто его мир не мог бы сохранить душевное здоровье без некоторой доли самоиронии. Поэтому параллельно с высокой организацией, как ее тень, обыгрывается абсурд самой упорядоченности. Так появляются цифры. Персонажи и вещи получают номера – очевидно, для учета и контроля – “Натюрморт”, 1994, “Возвращение блудного сына”, 1998, “Лот” , 2004, “Амстердам”, 2003, “Еврейская невеста”, 2004; ну, а уж в великолепной по живописи и фактурным изыскам “Системе Коперника”, 1997, сам Бог велел кое-что перенумеровать. Пунктиры и сплошные линии симулируют абстрактную строгость чертежа – обсужденная ранее “Camera obscura”, 2002. Числовые ряды выстраиваются сами по себе в неоспоримые последовательности – “Игра № 1”, 1999. Стрелки и указатели обозначают составные части и уровни чего-то там – присмотритесь к таким вещам, как “Кот”, 1995, “Носорог Нотариусъ”, 1996, “Прощай, фаршированная рыба”, 1997. Впрочем, здесь следует на минуту задержаться. С Гуревичем никогда не знаешь, каким способом он зашифрует свое послание, классифицировать его работы – занятие рискованное. Случайно ли, что именно в этих, только что названных вещах ощущается жутковатый привкус? Тут, с этой фаршированной рыбой что-то не так: цифры идиотски педантической инструкции, отнесенные к орудию убийства и рыбоподобному, с кошмарным оскалом, монстру, уже не кажутся пародийным абсурдом. Дело принимает самый серьезный оборот, образ начинает резонировать с неосознанной, подкожной памятью о холокосте...

Я полагаю, что Гуревич не был бы самим собой, если бы не удвоил пародийно эту самую идею порядка. Просто его мир не мог бы сохранить душевное здоровье без некоторой доли самоиронии. Поэтому параллельно с высокой организацией, как ее тень, обыгрывается абсурд самой упорядоченности. Так появляются цифры. Персонажи и вещи получают номера – очевидно, для учета и контроля – “Натюрморт”, 1994, “Возвращение блудного сына”, 1998, “Лот” , 2004, “Амстердам”, 2003, “Еврейская невеста”, 2004; ну, а уж в великолепной по живописи и фактурным изыскам “Системе Коперника”, 1997, сам Бог велел кое-что перенумеровать. Пунктиры и сплошные линии симулируют абстрактную строгость чертежа – обсужденная ранее “Camera obscura”, 2002. Числовые ряды выстраиваются сами по себе в неоспоримые последовательности – “Игра № 1”, 1999. Стрелки и указатели обозначают составные части и уровни чего-то там – присмотритесь к таким вещам, как “Кот”, 1995, “Носорог Нотариусъ”, 1996, “Прощай, фаршированная рыба”, 1997. Впрочем, здесь следует на минуту задержаться. С Гуревичем никогда не знаешь, каким способом он зашифрует свое послание, классифицировать его работы – занятие рискованное. Случайно ли, что именно в этих, только что названных вещах ощущается жутковатый привкус? Тут, с этой фаршированной рыбой что-то не так: цифры идиотски педантической инструкции, отнесенные к орудию убийства и рыбоподобному, с кошмарным оскалом, монстру, уже не кажутся пародийным абсурдом. Дело принимает самый серьезный оборот, образ начинает резонировать с неосознанной, подкожной памятью о холокосте...

В других контекстах, однако, цифры и указатели, не будучи приспособлены ни к чему конкретному, становятся самостоятельными действующими лицами, претендующими на равный со всеми другими экзистенциальный статус: вот я – четверка! Я написана, следовательно, я существую!

В конце концов, Гуревич по первому образованию инженер.

Но по второму и главному – художник.

7. Любим то, что зримо.

Однажды, это было в 2000 году, он написал гильотину. Картина ничего больше не содержит, только точное и понятное изображение знаменитого орудия казни. Для полной ясности на косом ноже гильотины находится надпись – словарное определение устройства, изобретенного доктором Антуаном Луи и горячо рекомендованного к употреблению другим доктором, Гильотеном. Нет необходимости напоминать о разгуле революционного террора, с которым ассоциируется гильотина. Но какая красивая живопись!

Над этой странностью задумывались давно. Древний философ давал ей такое объяснение. “...Продукты подражания всем доставляют удовольствие. Доказательством этого служит то, что случается на самом деле: на что смотреть неприятно, изображения того мы рассматриваем с удовольствием, как, например, изображения отвратительных животных и трупов... Если же раньше [изображенное] не случалось видеть, то изображенное доставит удовольствие не подражанием, но отделкой, или краской, или какой-нибудь причиной такого же рода”. . (4)

Отделка, краска и “причины такого же рода” – они-то и делают картины Гуревича особым эстетическим событием. Тут он, конечно, связан содержанием и смыслом послания, но в то же время берет себе право быть свободным от всего обусловленного и играть элементами живописи по своему желанию и умению. Перед ним шероховатая поверхность холста, искушающая бесконечными возможностями размазывания красок, сопоставления цветовых плоскостей, наложения мазков, ведения линий, варьирования фактур, сведения их всех в архитектоническое целое – и тут он царь, который не только первый исполняет законы, но и сам их дает. По тому, как эти царские прерогативы использованы, опознается мастер.

Так вот, “Гильотина”. К нижней части сооружения, вокруг деревянного ошейника, фиксирующего шею и голову жертвы, розовое переходит в красное, красные пятна сгущаются. Там брызжет кровь. Столкновение красного с густо лиловым трагически напряжено. В колористической партитуре фона много желтого, при желании можно увидеть в нем отблески невидимого пожара. Но это уже не обязательно. Желтые зоны вступают в деликатные колористические отношения с прочими пятнами – и искать в этих отношениях какую-либо символику было бы и вовсе насилием. Колорит начинает жить собственной независимой жизнью. Красочные поверхности перебиваются коллажными вставками – фрагменты окрашенной грубой ткани разнообразят фактуру и нарушают матовую приглушенность фона новыми острыми звучаниями. Главные пятна тканей расположены в равновесном порядке – одно посередине внизу и два по бокам, – тем самым подчеркнута и усилена грозная архитектоническая устойчивость центрального прямоугольника, гильотины-портала – ворот, открытых в небытие.

Так вот, “Гильотина”. К нижней части сооружения, вокруг деревянного ошейника, фиксирующего шею и голову жертвы, розовое переходит в красное, красные пятна сгущаются. Там брызжет кровь. Столкновение красного с густо лиловым трагически напряжено. В колористической партитуре фона много желтого, при желании можно увидеть в нем отблески невидимого пожара. Но это уже не обязательно. Желтые зоны вступают в деликатные колористические отношения с прочими пятнами – и искать в этих отношениях какую-либо символику было бы и вовсе насилием. Колорит начинает жить собственной независимой жизнью. Красочные поверхности перебиваются коллажными вставками – фрагменты окрашенной грубой ткани разнообразят фактуру и нарушают матовую приглушенность фона новыми острыми звучаниями. Главные пятна тканей расположены в равновесном порядке – одно посередине внизу и два по бокам, – тем самым подчеркнута и усилена грозная архитектоническая устойчивость центрального прямоугольника, гильотины-портала – ворот, открытых в небытие.

Поверх цветовых зон расползается неправильная, то регулярная, то неупорядоченная паутина тонких линий, которые ведут свои деликатные мелодии. Это прием, который встречается и в других вещах. Здесь он разыгрывает столь любимую художником интригу двусмысленности – несколько утолщенная линия становится веревкой, управляющей ножом гильотины. Зрительно она принадлежит как узору, так и объекту, для которого узор служит аккомпанементом.

“Гильотина” – картина, если угодно, идейная. Тем более значим здесь дуализм послания и независимых от него визуальных и тактильных свойств живописной поверхности, способных доставлять отдельное наслаждение.

Я понимаю, что говоря об эстетических качествах или, еще более рискованно, о красоте картин Гуревича, я вступаю на заминированное поле. Эти понятия не приняты в современном, прогрессивно-продвинутом критическом лексиконе. Там теперь работает совсем другой словарь. Тем не менее, без них обойтись невозможно в любом описании его искусства, если оно претендует на адекватность. Да, картины Гуревича красивы, детально, сантиметр за сантиметром проработаны эстетически – с тем вниманием к самоценности живописной ткани, которое унаследовано от старых мастеров. Возможно, в этом вся соль.

В конце концов, нам нет дела до того, спонтанно ли рождались градации цвета и тона и сложные цветовые гармонии или они тщательно продуманы и взвешены. Я могу лишь предположить, что все это – результат высокого профессионализма и четкой работы интеллекта. Когда я выше замечал, что в его безумии есть своя логика, я имел в виду и эстетическую просчитанность всего, начиная с композиционных конструкций и кончая каким-нибудь малым фрагментом, где излюбленный густой красный фон просвечивает сквозь мерцание полустертой старой позолоты.

Сказанное не значит, что Гуревич – художник, выпавший из своего времени. То, что он делает, не находится на самом острие “мейнстрима” – тем более, что острия-то нет, и в этом одна из примет постмодернистской ситуации; мейнстримность как принцип есть, а мейнстрима, как бывало во времена авангардов, нет. Но то, что он делает, немыслимо без переплавленного опыта авангардов прошедшего века и потому принадлежит настоящему времени.

Вот небольшая картина “Продукт эмиграции”. Название не должно вводить в заблуждение, не в эмиграции дело. Главное тут – сосуществование и сопоставление вещей и работы кистью. Более половины картинной поверхности занимают две доски, одна – от ящика, куда были упакованы португальские сардины, другая – от ящика с замороженной польской свининой. Об этом сообщает стандартная маркировка. Нас заставляют рассматривать доски в упор – и, выбора нет, мы вынуждены разглядывать цвет и фактуры древесного среза, волнистое движение годовых слоев, обегающих сучки, переживать ценность реальной вещи, вырванной из контекста и представшей перед нами в автономной непреложности своего бытия. В то же время безликие буквы, наложенные на живое дерево, создают конфликтную ситуацию. Выше, на оставшемся поле нас ждут новые сопоставления. Параллельно доскам горизонтально улеглись две лиловые полоски ткани – их рельеф перекликается с рельефом досок, а их мягкая природа с ними контрастирует; художник явно рассчитывает на включение тактильных ассоциаций. Оставшееся место отдано немногим живописным элементам. Между полосками ткани зажата небольшая фигурка в желтом платье и шляпке, намеченная несколькими якобы небрежными, “детскими” линиями. Фоном для фигурки служит неопределенной формы зеленое пятно – при этом следует помнить, что у Гуревича не найти монотонного локального цвета, цветовые зоны живут, дышат, пульсируют оттенками и переходами. Расплывчатые, текучие края цветных пятен противопоставлены жесткой геометрии вещей. Мотив фигурки – тонкая графика поверх мягкой живописной субстанции – отмечен удивительной легкостью и подлинным лиризмом. Соседство с деревянными досками обостряет ощущение ее хрупкого изящества.

Вот небольшая картина “Продукт эмиграции”. Название не должно вводить в заблуждение, не в эмиграции дело. Главное тут – сосуществование и сопоставление вещей и работы кистью. Более половины картинной поверхности занимают две доски, одна – от ящика, куда были упакованы португальские сардины, другая – от ящика с замороженной польской свининой. Об этом сообщает стандартная маркировка. Нас заставляют рассматривать доски в упор – и, выбора нет, мы вынуждены разглядывать цвет и фактуры древесного среза, волнистое движение годовых слоев, обегающих сучки, переживать ценность реальной вещи, вырванной из контекста и представшей перед нами в автономной непреложности своего бытия. В то же время безликие буквы, наложенные на живое дерево, создают конфликтную ситуацию. Выше, на оставшемся поле нас ждут новые сопоставления. Параллельно доскам горизонтально улеглись две лиловые полоски ткани – их рельеф перекликается с рельефом досок, а их мягкая природа с ними контрастирует; художник явно рассчитывает на включение тактильных ассоциаций. Оставшееся место отдано немногим живописным элементам. Между полосками ткани зажата небольшая фигурка в желтом платье и шляпке, намеченная несколькими якобы небрежными, “детскими” линиями. Фоном для фигурки служит неопределенной формы зеленое пятно – при этом следует помнить, что у Гуревича не найти монотонного локального цвета, цветовые зоны живут, дышат, пульсируют оттенками и переходами. Расплывчатые, текучие края цветных пятен противопоставлены жесткой геометрии вещей. Мотив фигурки – тонкая графика поверх мягкой живописной субстанции – отмечен удивительной легкостью и подлинным лиризмом. Соседство с деревянными досками обостряет ощущение ее хрупкого изящества.

Подобная свобода в обращении с материалом, способность выявить эстетическое качество обыденной вещи, пряность соположения и взаимодействия разноприродных медиумов вряд ли были бы возможны без многих уроков – от коллажей времен синтетического кубизма и до поп-артистического вовлечения в художественный оборот заурядных, тиражированных предметов с обрубленной практической функцией. Но Гуревич – после них и потому может произвольно использовать любые средства. То, что было некогда направленческой догмой, для него – предмет выбора и использования ad hoc, для данного случая. Сейчас в качестве материала понадобилась доска и ткань. В другой раз потребуется лиловый, с желтоватыми отблесками, фрагмент листа с планом Парижа, рядом со старинной медалью и гравюрами. В сочетании с плоскостями желтоватых и коричневых прямоугольников они составят редкой красоты и благородства “Французский салат”. Еще в другой раз придется кстати цитата из Латура или Рембрандта. Anything goes. Но выбор диктуется хорошо продуманной задачей, знанием меры и мерой вкуса. Именно тут манифестирована глубинная преданность той классической традиции, которая в прежние времена связывала воедино художественное и эстетическое.

Быть преданным традиции на рубеже ХХ и XXI веков – позиция крайне рискованная. Чтобы остаться в своем времени, требуется либо полный разрыв связи, либо двойное отношение – столько же зависимость, сколько и дистанцирование от нее. Мы видели, как Гуревич соблюдает это неписанное правило на уровне конструирования картинного образа из разноприродных элементов. Но то же можно наблюдать на уровне стилистики. Тут свобода реализуется как игра со стилистическими системами.

Однажды он выбирает мягкую живописную манеру – пушистые цветовые пятна незаметно переходят друг в друга, контуры размыты. Другой раз предметы и фигуры очерчены и расчленены внутри себя определенными, тонкими непрерывными линиями – линии настолько настойчивы, что образуют автономный узор, интересный сам по себе. Иногда получается как бы подкрашенная графика. Если надо, он демонстрирует владение классически плавным, эмалево заглаженным письмом, но в следующей работе готов его опровергнуть, работая мощными темпераментными мазками, громоздя бугры и рытвины пересеченного картинного рельефа, так что мерцающая двойственность краски, изображающей другое, и краски “в себе и для себя” делается особенно острой. Исчерпанные возможности красочного теста дополняются коллажными вторжениями инородных материалов, включая многочисленные печатные страницы, работающие на этот раз не столько как текст, сколько как самобытный визуальный материал, как особая фактура. Они только искушают возможностью чтения. Именно в этом качестве нереализованного и нереализуемого чтения они чрезвычайно активны, поскольку удваивают ощущение длящейся незавершенности восприятия и понимания картины. Образ не исчерпан, мы не добрались до дна – и чем сильнее наше желание его нащупать, тем верней осознание его недостижимости. В то же время, в отличие от надписей, предназначенных для чтения, терпкие интарсии этого рода занимательны дробным контрастом белого и черного, рисунком шрифта, ритмами слов, цезур и строк.

Впрочем, существует область стилистически существенно более гомогенная, но не теряющая от этого своих достоинств. Я имею в виду графику Гуревича.

Абстрагированный по своей природе язык делает ее даже в глазах поклонников искусства Гуревича маргинальной областью, занятия ею – как бы персональной причудой художника. Мне не попадались на глаза мнения о ней специалистов; впрочем, я далеко не все прочел. Так или иначе, а представление о второстепенности его графики несправедливо. По своему качеству и значительности она не уступает его живописи. Мы встречаем здесь аналогичные диалоги собственных и чужих мотивов и непредсказуемые капризы образной логики: ангел Благовещения устремляется к Пушкину, переведенный в графический очерк жених из “Еврейской невесты” Рембрандта обнимает переведенную в оттиск фотографию невесты, а на другом отпечатке – фотографию самого Гуревича; использована одна и та же доска. Обнаженную Сусанну разглядывают – в роли библейских старцев – знакомые нам по картинам сам Гуревич и его друг. Нет нужды умножать описания, мы имеем дело с той же поэтикой.