Рапопортово Пространство

Алек Рапопорт высоко ценил многослойную живопись – не только многослойное письмо, но и наслоения, возникшие в результате позднейших реставраций и записей. В многослойной живописи, по его словам, «запластовывалось само время, сама жизнь художника... Многослойность живописи как летопись. Ее нельзя разрушать.» Сам он писал нередко иначе: энергично, сильными кроющими мазками. Каждая его вещь сама по себе еще не летопись. Многослойно его искусство в целом – там, действительно, отложилось время, место, личность и жизнь. Вот почему так трудно найти для него охватывающую формулу. Разве что попробовать «запластовать» не столько совокупность его произведений, сколько стоящую за этим множеством личность. Художник-интеллектуал, российский еврей, заброшенный в советскую эпоху, он был приговорен к позиции диссидента в силу врожденного морального импульса и персонального темперамента. Он был по природе своей раскольником, отщепенцем, несогласным – везде, и в славном своей идеологической стерильностью Ленинграде 1950-х – 1970-х годов, и в славной своей творческой свободой Америке восьмидесятых и девяностых. Он эмигрировал в поисках своего места в мире, но места для него не было нигде, его местом была утопия, а слово утопия, как известно, произведено от греческого «не место».

В советской системе художественное диссидентство распадалось на несколько направлений. Однако, независимо от стилистических и программных различий, художники-нонконформисты сходились хотя бы в одном. Каждое их произведение имело собственный смысл, а кроме того еще и общий, побочный, на специальном языке его называют коннотацией. Так вот, этот общий смысл был такой, что все бунтовали против соцреалистической нивелировки личности, т.е. – бунтовали ради права на создание личностного и единственного в своем роде художественного мира. Парадоксальность диссидентства Алека Рапопорта состояла в том, что он не был, не хотел и, как кажется, не мог быть индивидуалистом и не мыслил себе творчества вне духовно-художественной целостности, которая неизмеримо больше него и которая покоится на фундаменте великой культурной традиции. Это он, один из лидеров ленинградского нонконформизма, напишет однажды: «Художник гораздо более помнит, нежели создает. Художник гораздо более конформист, нежели нон-конформист.»

Напряжение между одиночеством несогласия, интеллигентского и художнического нонконформизма, и постоянным тяготением к общности, к разделенному мировидению, к причастности составляет внутреннюю пружину его творчества..

Первая общность, которая привлекла его, была традиция еврейской духовной и художественной культуры. Интерес к еврейскому наследию об'единил тогда группу ленинградских художников-нонконформистов. При этом, как писал сам Алек Рапопорт в групповом манифесте, им «хотелось бы перешагнуть через “узаконенное”, так называемое “местечковое”искусство и найти истоки творчества в более древней, более глубокой, мудрой и духовной еврейской культуре, чтобы перекинуть от нее мост в сегодняшний и завтрашний день». На фоне избитых представлений о неспособности и ненависти еврейства, «народа слова», к пластическому творчеству такая идея могла показаться заблуждением: разве не в синайском откровении было сказано: «не сотвори себе кумира»? Но художники из группы «АЛЕФ» – так они назвали себя – сумели добраться до важных известий о неподчинении моисеевой заповеди и найти образцы там, где «жестоковыйный» народ нарушал священный запрет. Одновременно, и не без связи с открытием древних памятников-нарушений, но совершенно другим путем, через русский авангардизм и древнерусскую икону, художники группы (и не только они) обратились к восточнохристианской – византийской – традиции, а через нее – через ранневизантийскую классику Равенны – к католическому Риму, а заодно (и снова) к эллинистическим мозаикам и фрескам древних синагог. Педант мог бы усмотреть тут добрую толику эклектики. Но для Алека, как и для его друзей и единомышленников, это были составляющие обширной иудеохристианской культурной общности. Извлеченные оттуда уроки наложили сильнейший отпечаток едва ли не на все его творчество.

Наследие Алека Рапопорта требует большой и обстоятельной монографии. Я верю, что она будет создана, а пока замечу, что Алек Рапопорт не был обделен вниманием: монографического исследования пока что нет, но о нем немало писали историки искусства, критики, литераторы – прозаики и поэты, русские и американские. Чтение посвященных ему строк увлекательно и поучительно. Алек не терпел «литературности» в живописи, не только в теории, но прежде всего – в деле. Поэтому его живопись не поддается повествующему слову, она не хочет поддаваться и анализирующему – расчленяющему и упорядочивающему – слову. Пишущие о нем знают об этом – и отыскивают такие образы и словесные фигуры, которые могут быть скорее поэтическим эквивалентом видимого. Голос критика – единомышленника и друга – стремится стать голосом самого художника; ну, если не голосом, то эхом.

Но для стереоскопичности нужен еще и взгляд со стороны. Именно с такой точки зрения я хочу высказать несколько соображений о произведениях, где убеждения мастера отлились в окончательные формы. Это работы, сделанные в эмиграции, в Америке.

Сам художник разделил живопись американского периода на три главные темы – религию и мифологию, городские образы Сан-Франциско и портреты. Посмотрим, чем они отличаются друг от друга и нет ли между ними внутренней связи.

Сам художник разделил живопись американского периода на три главные темы – религию и мифологию, городские образы Сан-Франциско и портреты. Посмотрим, чем они отличаются друг от друга и нет ли между ними внутренней связи.

Передо мной картина из цикла видов Сан Франциско, «# 7», с подзаголовком –«Три женщины на холме». Странным образом она напомнила мне картину Рембрандта из эрмитажной коллекции – когда-то она называлась «Падение Амана», позднее название было уточнено, теперь она называется «Давид и Урия». По сюжетам «# 7» и библейская сцена Рембрандта бесконечно далеки друг от друга, но в композиции есть нечто общее: и тут, и там по три фигуры, расположенные в качающемся, маятниковом ритме. Если абстрагировать осевые линии фигур, то одна картина будет выглядеть почти зеркальным отражением другой. У Рембрандта нетрудно уловить связь между приемом и смыслом. Вспомним сюжет: царь Давид, увлеченный красавицей Вирсавией, посылает ее мужа и своего друга, полководца Урию, на верную смерть. Для главного персонажа картины, Урии, мир в эту минуту катастрофически зашатался: рушится не только его личная судьба, рушатся моральные устои мира – дружба, верность, истина, справедливость, ничего прочного не осталось... Композиционный ритм картины сделан видимой проекцией внутреннего состояния героя. Это ритм переживания мира неверного, неопределенного, неустойчивого, расшатанного, может быть – мира на пороге катастрофы.

Не только «Три женщины на холме» – едва ли не все поздние образы Сан Франциско у Рапопорта, как правило, именно так и выстроены, но только у него композиция бывает раскачана несравненно сильней и опасней нежели в классической картине: фигуры разбросаны, растянуты, изогнуты или спрессованы по крутым и стремительным диагоналям. Координаты картинного мира задает рама, но персонажи городской улицы – будь то молодая семья на улице Миссии, прохожие на перекрестке или парни на Маркет стрит - никогда не бывают поставлены параллельно устойчивым линиям, ограничивающим картинное пространство. Они живут, стоят, движутся под острыми углами к спокойной и надежной горизонтали, параллельной плоскости самой земли. Кажется, что этот холодно светлый (много синего, голубого, белого) город и населяющие его люди разметаны или уносимы застывшим навечно ураганом. Это нечто большее и другое, нежели отголосок холмистого рельефа города. Такие отголоски, действительно, есть в ранних городских мотивах. Но в более поздних и наиболее мощных работах дело, оказывается, вовсе не в пластике городского ландшафта. Трудно не увидеть здесь метафору пусть сиюминутно беззаботного, но по сути своей непрочного, неуверенного, тревожно безосновного бытия.

Есть и другая сторона дела.

Не только «Три женщины на холме» – едва ли не все поздние образы Сан Франциско у Рапопорта, как правило, именно так и выстроены, но только у него композиция бывает раскачана несравненно сильней и опасней нежели в классической картине: фигуры разбросаны, растянуты, изогнуты или спрессованы по крутым и стремительным диагоналям. Координаты картинного мира задает рама, но персонажи городской улицы – будь то молодая семья на улице Миссии, прохожие на перекрестке или парни на Маркет стрит - никогда не бывают поставлены параллельно устойчивым линиям, ограничивающим картинное пространство. Они живут, стоят, движутся под острыми углами к спокойной и надежной горизонтали, параллельной плоскости самой земли. Кажется, что этот холодно светлый (много синего, голубого, белого) город и населяющие его люди разметаны или уносимы застывшим навечно ураганом. Это нечто большее и другое, нежели отголосок холмистого рельефа города. Такие отголоски, действительно, есть в ранних городских мотивах. Но в более поздних и наиболее мощных работах дело, оказывается, вовсе не в пластике городского ландшафта. Трудно не увидеть здесь метафору пусть сиюминутно беззаботного, но по сути своей непрочного, неуверенного, тревожно безосновного бытия.

Есть и другая сторона дела.

По существу обманчиво впечатление, будто некий метафизический ветер – ветер пластического воображения – разметал все эти фигуры по улицам и площадям города, воздвигнутого на ненадежном сейсмичном полуострове между океаном и заливом. Не фигуры и предметы наклонены, разметаны или изогнуты – разметано и изогнуто само пространство.

Я хочу пояснить это посредством сравнения. Можно предположить, что пространственные искажения в картинах Алека следует квалифицировать, как новый, развернутый вариант анаморфоза. Известный с XVI века прием резкого искажения изображенного предмета предусматривал, для правильного видения, либо вгляд под сильным углом, либо отражение в отшлифованном цилиндре – и т.п. Хрестоматийный, постоянно приводимый пример анаморфоза – странный веретенообразный объект на первом плане двойного портрета Гольбейна младшего «Послы»: для того, чтобы распознать в нем череп, необходимо рассматривать картину сбоку. Но вот разница, которая не позволяет вписать деформации в картинах Алека в негустую, пунктирную историю анаморфоза. Взгляды под острыми углами и отражения в кривых зеркалах ничему не помогут и ничего не откроют. Там, у Гольбейна деформированный предмет есть тайнопись, текст, записанный другим кодом, отличным от основного; в картине все, кроме черепа, представлено в прямой перспективе, все легко узнаваемо в системе ренессансного зрительного подражания, и анаморфный предмет преднамеренно выпадает из системы. Не то у Алека. Специфическая деформация и есть у него основной и универсальный код, другого нет. Иначе говоря, дома, автомобили и пешеходы изгибаются, растягиваются, сжимаются, поворачиваются под разными углами постольку, поскольку у них нет выбора: так ведет себя пространство, в котором они находятся и к которому они принадлежат. Вернее сказать – так существует вот это картинное пространство. Еще один вид неэвклидова пространства: «рапопортово пространство», переданное посредством живой, пульсирующей и гибко извивающейся «рапопортовой перспективы».

Эта система, при видимой спонтанности исполнения, выношена и отчетливо продумана. В своих статьях А.Рапопорт не раз писал о своем понимании живописного пространства. Признавая величие Рафаэля, он пенял ренессансному гению, что тот «послабил пластику... приспустил ее на землю к людям, используя специальный геометрический прием, называемый итальянская одноглазая перспектива, устанавливающий зависимость и взаимоподчиненность между картиной и зрителем».(15) Или, в другом месте: «Если в перспективе Дюрера взяты в железные шоры и художник, и модель, и сама картина, то в иконе зритель-участник беспредельно путешествует “в” и “вовне”, в особом иконном пространстве, где близкое бесконечно далеко, а далекое бесконечно близко» (16) К иконному пространству мы вернемся чуть позже; «пространство Сан Франциско» – не иконное, но и не классическое пространство ренессансной прямой перспективы, а, напротив, его отрицание, персональная альтернатива. В основе лежит идея освобождения от «железных шор» линейной перспективы: тут зритель не прикован к одной-единственной точке зрения, предписанной ему художником; множественность точек зрения, для каждого фрагмента пространства – своя, оставляет ему свободу воображаемого перемещения относительно внутрикартинного мира.

Впрочем, эта свобода далеко не безгранична, да и вообще – насколько мы тут свободны, сказать не так-то просто. На больших холстах Алека пространство и вовлеченные в него тела движутся, превращаются, гнутся и растягиваются с такой пластической энергией, так мощно и непререкаемо, что противостоять этому втягивающему и уносящему вихревому движению трудно. Сдвинутые с единой точки зрения, мы оказываемся вброшенными в стремительный, самочинно и властно играющий пространственный поток.

Возникновение прямой, линейной, или, иначе, центральной перспективы в эпоху Возрождения было обсуждено историками искусства подробно и неоднократно. Сегодня едва ли не все согласны в том, что изобретение ее не было плодом частных изысканий, полезных или вредоносных, нескольких мастеров того времени – от Брунеллески, Мазаччо, Альберти и до Леонардо и Дюрера. Нет, такое построение картинного пространства отвечало становящейся новой картине мира, в средоточии которой был поставлен человек. Центральная перспектива рациональна и антропоцентрична. Из этого следует, что рассеянная перспектива – со многими центрами, сосуществующими в пределах одного полотна, иррациональна и не антропоцентрична. Ни зритель, ни персонажи не мыслятся как средоточие мироздания. Все – и мы, смотрящие, и они, живущие там, – захвачены игрой сверхчеловеческих сил.

Конечно, слова «искривление пространства» немедленно ассоциируются с великими физическими парадоксами Эйнштейна. Однако, верно и то, что физики художникам не указ; спекуляции на темы вторжения современных физических идей в искусство мне всегда казались подозрительными. Но когда якобы бесхитростные бытовые зарисовки Рапопорта, разросшиеся до монументальных размеров, начинают содрогаться от мощных пространственных пульсаций, нам чудится здесь земное эхо космических событий. Можно сказать чуть иначе. Картины его не суть законченные, замкнутые в себе миры, но вырезанные рамой фрагменты универсальной драмы. Их композиция, как правило, обрезана как бы случайным образом: это затем, чтобы действие, движение, жизнь продолжались во все стороны за границы картинного поля, в неопределенную и неопределимую бесконечность. Персонажи вместе с домами, автомобилями, вместе с пустотами улиц и площадей входят в картину извне и, изогнувшись вместе с завихряющимся пространством, устремляются вовне. Переживание видимой здесь и сейчас, сиюминутно предъявленной нашему взору ситуации как момента всеобщей непрерывности, объединяет картины сан-францисского цикла.

Значит ли это, что Алек Рапопорт был увлечен идеями столь модного ныне космизма и хотел сделать зримым то, что фигурирует сейчас под именем сверхчувственных космических энергий или иначе называемых таинственных вещей? Напомню, что мы говорим не о реальном физическом или, извольте, трансцендентном мире, мы говорим о художественном универсуме, созданном вот этим творцом – даже если внутрикартинный мир выстроен так, что провоцирует продолжение себя за пределы рамы. Это не внешний мир вторгается в порядки художественного универсума, это художественный универсум выплескивается за собственные пределы, проектирует себя вовне, Следует время от времени напоминать себе мудрые слова Матисса – на замечание некой дамы, что у изображенной им одалиски слишком длинная спина, он возразил: «Мадам, это не женщина, это картина!»

Впрочем, нужды нет. Перед нами образы, вброшенные в культуру, покинутые автором на произвол зрителей и толкователей. Они теперь сами по себе и говорят нам лишь то, что мы там видим.

После всего сказанного было бы нетрудно с помощью двух-трех нехитрых софизмов перебросить мост от якобы бытовых сцен в Сан Франциско к тому, что составляет, на мой взгляд, самую сердцевину творчества Алека Рапопорта – к его религиозным композициям. Я этого делать не буду. Мне кажется, что его творческие идеи вовсе не были сфокусированы в одной точке, но разрастались подобно дереву – органически и свободно. Нет нужды подстригать живые ветки по правилам версальской геометрии. Что было важнейшим стимулом для его религиозной живописи – европейское культурное наследие, которое он понимал как традицию средиземноморской иудео-христианской культуры, или персональная религиозность? Или и то, и другое?

В конце концов, не обязательно быть верующим, чтобы создавать религиозные композиции, равно как не обязательно быть атеистом, чтобы продуцировать самые неистовые авангардистские выходки. Первой, ставшей историческим прецедентом, встречей церкви с модернизмом середины минувшего века было украшение католической капеллы в Асси. В нем участвовали Фернан Леже, Жорж Руо, Жак Липшиц, Марк Шагал, Анри Матисс, Жорж Брак, Пьер Боннар, Жан Люрса и Жермена Ришье. Я привожу этот список, чтобы показать, что спектр участников был конфессионально пестрым: от искренне верующего Руо до атеиста и коммуниста Люрса; Шагал и Липшиц тоже, кажется, католиками не были. И напротив, автор скандально нашумевшей картины «Дева Мария», исполненной с привлечением слоновьего кала, английский художник Крис Офили – исправно практикующий католик. Неизменно ходил к мессе в ближайшей церкви и Энди Уорхол, самая яркая фигура поп-арта, автор наиболее вызывающих об'ектов в авангардистском срезе своего времени... Искусство отдельно, а вера сама по себе – таково неписаное, но негласно признанное правило наших дней.

Тем более следует оценить безоглядное мужество Алека Рапопорта, который постоянно стремился к целостности личности и творчества и потому культивировал религиозную живопись, невзирая на все опасности и ловушки, которые приготовила религиозному живописцу современная эпоха.

Эти опасности – двоякого свойства.

Одни лежат на поверхности: живописец, выбирающий религиозные сюжеты и трактующий их в традициях религиозной живописи, оказывается вне фарватера современного искусства. В мире модернизма ценится шоковая новизна, в мире постмодернизма шоковая новизна все еще в цене – тем не менее тут разрешено все, даже отсылки к традиции. Но постмодернистские возращения к традиции неприемлемы без иронического дистанцирования. А Алек Рапопорт был совершенно, страстно искренен и серьезен – это как раз то, что современная машинерия художественной жизни отторгает или воспринимает иронически. Поэтому Алеку с его искусством приходилось так трудно не только в циничной атмосфере позднего и вялого соцреализма. Не менее трудно пришлось ему и в циничной на свой лад системе дезориентированного постмодернизма. Ею управляет, посмотрим правде в глаза, абсурдная экономика художественного рынка, поэтому тут выживают самые остроумные и изобретательные, а нужда в увлеченных, верящих и искренних отпала вовсе. Другие проблемы упрятаны глубже.

Многие картины Алека на христианские сюжеты, особенно – поздние, очевидно перекликаются с известными, древними, канонизированными иконными образцами: лик «Вседержителя» 1982 года повторяет традиционную формулу и исполнен иконной «плавью»; оттуда, от иконы и архитектурные мотивы, обрамляющие центральную фигуру. Из трансформированных, но легко узнаваемых канонических иконных мотивов выстроено «Благовещение» 1995 г., в апокрифическом «Сошествии во ад» («Анастасис I», 1996) фигуре Спасителя вторят иконные «горки», и, в согласии с канонической традицией, Он попирает ногами сокрушенные и скрещенные врата ада. «Троица» Алека отсылает к сохранившейся фреске Феофана Грека в новгородской церкви Спаса-Преображения, даже обрамляющая группу арка напоминает о расположении феофановой композиции... То же – в других картинах христианской темы.

Многие картины Алека на христианские сюжеты, особенно – поздние, очевидно перекликаются с известными, древними, канонизированными иконными образцами: лик «Вседержителя» 1982 года повторяет традиционную формулу и исполнен иконной «плавью»; оттуда, от иконы и архитектурные мотивы, обрамляющие центральную фигуру. Из трансформированных, но легко узнаваемых канонических иконных мотивов выстроено «Благовещение» 1995 г., в апокрифическом «Сошествии во ад» («Анастасис I», 1996) фигуре Спасителя вторят иконные «горки», и, в согласии с канонической традицией, Он попирает ногами сокрушенные и скрещенные врата ада. «Троица» Алека отсылает к сохранившейся фреске Феофана Грека в новгородской церкви Спаса-Преображения, даже обрамляющая группу арка напоминает о расположении феофановой композиции... То же – в других картинах христианской темы.

Когда на этом языке говорил древний иконописец, то был для него единственный и естественный язык, другого он не знал. В отличие от современного иконописца, который, не мудрствуя, повторяет канонические образцы, перед живописцем конца ХХ века – едва обозримый выбор живописных языков, в том числе множество таких, которые служили для изображения ветхозветных и евангельских сюжетов. Значит, если он после всего этого говорит на языке традиционной иконы, то он говорит нам не только «смотрите, так Христос нисходит во ад!», но еще и другое, и не менее громко: «смотрите, я говорю на языке иконы!». Выбор языка становится заметным сам по себе, в этом отдельное значение картины – осуществленная декларация о намерениях. Иначе художник был бы подражателем, всего лишь тенью старых изуграфов. Но он не подражает. Потому и дистанция очевидна во всем: вместо иконной, специально подготовленной доски, располагающей к гладкому письму, грубый крупнозернистый холст, который так хорошо принимает сочные, темпераментные, рельефные мазки... Вплетая традиционную стилистику в полифоническую ткань картины – не иконы! – он манифестирует свою приверженность культурному источнику, он поднимает иконный стиль, как поднимают забытое знамя – высоко над головой. Словом, у написанной Алеком картины оказывается два предмета: один это зримо представленная евангельская тема, другой – сама картина: картина заявляет о себе как о способе решения художественной проблемы, оказывается одновременно и картиной, и собственной теорией. Я подозреваю, что Алек прекрасно знал о неизбежности этого второго, побочного, но чрезвычайно важного значения своих образов: некогда он внимательни штудировал семиотические труды «московско-тартуской школы». Это свойство делает «иконные» картины Алека современными и, если угодно, авангардными: заявление о том, что следует считать искусством, непременно входит в содержание авангардистского произведения. Тут уж воля самого мастера не при чем, просто он родился и стал художником в такие времена. Сегодня мир искусства – среда с особым коэфициентом преломления: стоит погрузить туда любое значительное произведение – и оно автоматически начинает двоиться, становясь столько же «текстом», сколько «текстом о тексте».

Когда на этом языке говорил древний иконописец, то был для него единственный и естественный язык, другого он не знал. В отличие от современного иконописца, который, не мудрствуя, повторяет канонические образцы, перед живописцем конца ХХ века – едва обозримый выбор живописных языков, в том числе множество таких, которые служили для изображения ветхозветных и евангельских сюжетов. Значит, если он после всего этого говорит на языке традиционной иконы, то он говорит нам не только «смотрите, так Христос нисходит во ад!», но еще и другое, и не менее громко: «смотрите, я говорю на языке иконы!». Выбор языка становится заметным сам по себе, в этом отдельное значение картины – осуществленная декларация о намерениях. Иначе художник был бы подражателем, всего лишь тенью старых изуграфов. Но он не подражает. Потому и дистанция очевидна во всем: вместо иконной, специально подготовленной доски, располагающей к гладкому письму, грубый крупнозернистый холст, который так хорошо принимает сочные, темпераментные, рельефные мазки... Вплетая традиционную стилистику в полифоническую ткань картины – не иконы! – он манифестирует свою приверженность культурному источнику, он поднимает иконный стиль, как поднимают забытое знамя – высоко над головой. Словом, у написанной Алеком картины оказывается два предмета: один это зримо представленная евангельская тема, другой – сама картина: картина заявляет о себе как о способе решения художественной проблемы, оказывается одновременно и картиной, и собственной теорией. Я подозреваю, что Алек прекрасно знал о неизбежности этого второго, побочного, но чрезвычайно важного значения своих образов: некогда он внимательни штудировал семиотические труды «московско-тартуской школы». Это свойство делает «иконные» картины Алека современными и, если угодно, авангардными: заявление о том, что следует считать искусством, непременно входит в содержание авангардистского произведения. Тут уж воля самого мастера не при чем, просто он родился и стал художником в такие времена. Сегодня мир искусства – среда с особым коэфициентом преломления: стоит погрузить туда любое значительное произведение – и оно автоматически начинает двоиться, становясь столько же «текстом», сколько «текстом о тексте».

Но вот вопрос, на который никто не знает окончательного ответа: возможно ли дать новую, современную жизнь формам, порожденным таким мировидением и миропониманием, какое невозможно воскресить на исходе ХХ столетия? Где граница между творческим пересозданием и исторической реконструкцией?

Я думаю, что такой прекрасно образованный и глубоко мыслящий художник, каким был Алек Рапопорт, не раз задавался подобными вопросами. Поэтому его свободно преобразованные цитаты, знаки иконного стиля, органически сплавлены с такими формами, которые имеют иное происхождение и иную природу.

Тут можно проследить определенную закономерность. Поставьте рядом сцены новозаветные и ветхозаветные. Вы увидите, что ветхозаветные образы написаны иначе, нежели евангельские: пристальное чтение обнаружит там соучастие совсем других, неиконных традиций.

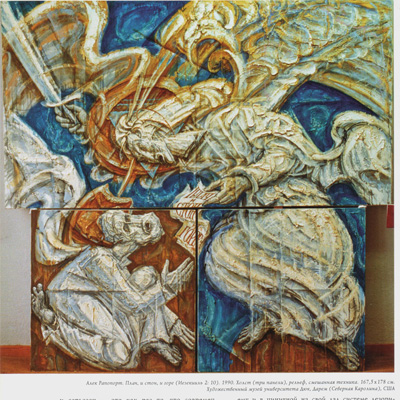

...В 1991 г. Алек написал картину «Ангел открывает очи и уста пророка». В подзаголовке указан источник сюжета: Даниил, 10. Действительно, в Книге пророка Даниила говорится: «Но вот некто по виду похожий на сынов человеческих коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить...» (Даниил, 10:15). Сходная сцена отверзания уст как действенного наделения пророческими полномочиями повторяется в других книгах пророков. Это как бы вводное общее место, сюжетный топос. Вот что говорит Иеремия: «И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, я вложил слова мои в уста твои» (Иеремия, 1:9) А вот Исайя: «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен» (Исайя, 6:6-7) Картина Алека ближе к последнему отрывку: не «сын человеческий», не Господь, а серафим с гигантскими, развернутыми на пол картины крыльями, склонился над простертым пророком. Но еще ближе она вообще-то не к Библии, а к стихотворению Пушкина, навеянному строками Исайи. Ибо ни у одного из пророков нет слов о прикосновении к глазам: только у поэта сказано «Моих зениц коснулся он» – между тем, в картине серафим касается глаз пророка. Мы же – через картину, стихи, библейские строки – прозреваем бесконечную культурную перспективу: ритуал отверзания уст и очей куда старше книг пророков. В Древнем Египте третьего тысячелетия до нашей эры этот ритуал был центральным моментом магического оживления умершего, в древней Месопотамии ритуал омовения рта делал только что изготовленную статую бога «живой» и действенно священной, то же, на другом конце евразийского материка, означало оживление и освящение статуи Будды... Отверзание очей и рта было актом наделения жизнью, а в библейском тексте становится метафорой духовного оживления, очищения, прозрения – и пророческого призвания. Такова грандиозная культурная толща, спресованная в картину Алека, словно предназначенную стать заключительным актом метафоризации древнего обряда.

Но это еще не все, поскольку написанное на рельефной доске – не текст, а картина. Вот тут – это видно сразу – от иконной стилистики нет решительно ничего. Зато выстраивается другая перспектива: от ассирийских рельефов – к «Библейским эскизам» Александра Иванова, от него – к Врубелю, захватив заодно и столь почитаемого Алеком Жоржа Руо с его густыми, светящимися изнутри, витражными цветовыми зонами и толстыми контурными линиями. Вот сколько всего «запластовано» в драматически напряженную, выгнутую рельефом живописную поверхность.

Кажется, эта тема – встреча пророка с посланцем неба – была для Алека особенно важна. Он возвращался к ней не раз. К видению Изекииля (Изекииль 2:10) его влекло многократно: на одной из таких картин пророк, как сказано в библейском тексте, принимает свиток, на котором начертаны слова «плач, и стон, и горе». «Сын человеческий», он проглотит свиток, примет его в себя, сделает его материю и знаки собственным телом – для исполнения пророческого служения. Две другие известные мне картины, близкие к этой по композиции, не указывают прямо на слова Библии, но говорят о том же. Возможно, есть еще.

Кажется, эта тема – встреча пророка с посланцем неба – была для Алека особенно важна. Он возвращался к ней не раз. К видению Изекииля (Изекииль 2:10) его влекло многократно: на одной из таких картин пророк, как сказано в библейском тексте, принимает свиток, на котором начертаны слова «плач, и стон, и горе». «Сын человеческий», он проглотит свиток, примет его в себя, сделает его материю и знаки собственным телом – для исполнения пророческого служения. Две другие известные мне картины, близкие к этой по композиции, не указывают прямо на слова Библии, но говорят о том же. Возможно, есть еще.

Так вот, стилистика картин ветхозаветного цикла, хотя и впитала в себя различные традиции, мало или вовсе никак не связана с иконой. Тут преобладает драматизм, выходящий далеко за человеческие масштабы. «Сокрушение Самсоном дома филистимлян» (1989) поднято до уровня вселенской катастрофы. Пророки, призываемые к служению, экстатически запрокинули головы – так, вопреки анатомии, ломая позвоночник, в неистовстве веры устремляли свои взоры вверх апокалиптические старцы на порталах романских соборов. Экспрессионистическим напряжением заряжено само движение кисти, оставляющей на плоскости сильные, рельефные мазки.

Надо заметить, что экспрессионистическая стилистика вторгается и в картины «новозаветного цикла», либо тесня иконное начало, либо вступая с ним в накаленный диалог. «Неверие Фомы» (1993) в этом смысле чрезвычайно интересно. Главное тут – движение Фомы вглубь, к Христу, символизирующее исступленое искание веры. В согласии с традицией это должно бы быть «Уверение Фомы», но уверения как-раз и нет: апостол уверовал, вложив персты в раны (Марк, 20: 25-27), а тут, в картине, Фома только пытается до них добраться – и неизвестно, доберется ли. Отсюда и напряженное ожидание присутствующих при встрече, отсюда и исступленный, не знающий разрешения драматизм сцены. В эту экспрессионистическую ткань вплетены различные стилистические элементы – от древней фрески до все того же Жоржа Руо. Смотрите: крайняя левая фигура перекликается с знаменитым «Печальным королем» Руо, но контурный язык Руо, заметный и в других частях картины, легко синтезировался с древнерусской традицией: вторая слева фигура заставляет вспомнить старейшую новгородскую фреску, «Святую Елену» из Софийского собора, с ее сухой контурной графикой, тогда как на крупных плоскостях извиваются сильные красочные мазки. В «Благовещении» (1995) традиционные мотивы деформируются, отступая перед возбужденной игрой почти абстрактного красочного месива – и т.д.

Так вот, стилистика картин ветхозаветного цикла, хотя и впитала в себя различные традиции, мало или вовсе никак не связана с иконой. Тут преобладает драматизм, выходящий далеко за человеческие масштабы. «Сокрушение Самсоном дома филистимлян» (1989) поднято до уровня вселенской катастрофы. Пророки, призываемые к служению, экстатически запрокинули головы – так, вопреки анатомии, ломая позвоночник, в неистовстве веры устремляли свои взоры вверх апокалиптические старцы на порталах романских соборов. Экспрессионистическим напряжением заряжено само движение кисти, оставляющей на плоскости сильные, рельефные мазки.

Надо заметить, что экспрессионистическая стилистика вторгается и в картины «новозаветного цикла», либо тесня иконное начало, либо вступая с ним в накаленный диалог. «Неверие Фомы» (1993) в этом смысле чрезвычайно интересно. Главное тут – движение Фомы вглубь, к Христу, символизирующее исступленое искание веры. В согласии с традицией это должно бы быть «Уверение Фомы», но уверения как-раз и нет: апостол уверовал, вложив персты в раны (Марк, 20: 25-27), а тут, в картине, Фома только пытается до них добраться – и неизвестно, доберется ли. Отсюда и напряженное ожидание присутствующих при встрече, отсюда и исступленный, не знающий разрешения драматизм сцены. В эту экспрессионистическую ткань вплетены различные стилистические элементы – от древней фрески до все того же Жоржа Руо. Смотрите: крайняя левая фигура перекликается с знаменитым «Печальным королем» Руо, но контурный язык Руо, заметный и в других частях картины, легко синтезировался с древнерусской традицией: вторая слева фигура заставляет вспомнить старейшую новгородскую фреску, «Святую Елену» из Софийского собора, с ее сухой контурной графикой, тогда как на крупных плоскостях извиваются сильные красочные мазки. В «Благовещении» (1995) традиционные мотивы деформируются, отступая перед возбужденной игрой почти абстрактного красочного месива – и т.д.

На первый взгляд, библейские события совершаются в том же искривленном пространстве, что и простые бытовые сцены в Сан Франциско. Ничего удивительного, одна рука, одна концепция. Тем не менее, «рапопортово пространство» в картинах религиозного цикла иначе организовано: оно изогнуто так, словно это роспись, только что покинувшая своды грандиозного храма – сегмент купола, или конху абсиды. Надо подчеркнуть: это не живопись на сводах, а напоминание о живописи на сводах, или, лучше сказать, память о своде, определяющая пространственное строение картины. Словно бы стенную роспись сняли с криволинейных архитектурных поверхностей в вышине храма, распрямили и поставили перед нами. От этого станковый, «выставочный» образ, получает монументальное величие: мы реально находимся на одном с ним уровне, а видим его таким, словно он вознесен над нами на изогнутой плоскости купола, подобной небу...

Вот здесь, в этой точке время задать еще несколько трудных вопросов. Например, вопрос об адресе религиозных картин Алека.

Византийский мастер делал свои фрески и мозаики для храмового интерьера, где они были составной частью архитектурно-пространственного единства – христианской модели мироздания. Иконописец писал иконы для храма, где они включались в мистическую целостность богослужения, или для частного религиозного обихода, где они становились предметом поклонения и посредником между верующим и сакральной реальностью; знаменитые слова Василия Великого – «поклонение, воздаваемое образу, переходит на первообраз» – положены в основу богословия иконы. Но где место и для кого предназначены эти картины, где сверхличностный язык иконной традиции парадоксально соединяется с сугубо персональной драматической экспрессией? Неужто их место – на выставке, чьи свободные от морали и эстетики стены безразлично вмещают сегодня живопись Шагала или Руо, завтра – «Ящик Брилло» Энди Уорхола, а послезавтра – распятие, погруженное в мочу автора? Или им место на стенах музея современного искусства, где все эти вещи могут быть экспонированы одновременно? Или, наконец, в частном доме коллекционера-любителя, возможно – вполне безразличного к религиозным и нравственным проблемам, которыми мучился художник? На что он рассчитывал, отпуская свои детища в нынешний мир – наполовину лишенный всякой веры, тогда как другая половина раздроблена на сотни враждующих конфессий, ветвей, сект? А если к этому добавить, что он должен был отпускать свои картины прежде всего в современный мир искусства, где правит бал иррациональная, но алчная «экономика вкуса»?

На первый взгляд, библейские события совершаются в том же искривленном пространстве, что и простые бытовые сцены в Сан Франциско. Ничего удивительного, одна рука, одна концепция. Тем не менее, «рапопортово пространство» в картинах религиозного цикла иначе организовано: оно изогнуто так, словно это роспись, только что покинувшая своды грандиозного храма – сегмент купола, или конху абсиды. Надо подчеркнуть: это не живопись на сводах, а напоминание о живописи на сводах, или, лучше сказать, память о своде, определяющая пространственное строение картины. Словно бы стенную роспись сняли с криволинейных архитектурных поверхностей в вышине храма, распрямили и поставили перед нами. От этого станковый, «выставочный» образ, получает монументальное величие: мы реально находимся на одном с ним уровне, а видим его таким, словно он вознесен над нами на изогнутой плоскости купола, подобной небу...

Вот здесь, в этой точке время задать еще несколько трудных вопросов. Например, вопрос об адресе религиозных картин Алека.

Византийский мастер делал свои фрески и мозаики для храмового интерьера, где они были составной частью архитектурно-пространственного единства – христианской модели мироздания. Иконописец писал иконы для храма, где они включались в мистическую целостность богослужения, или для частного религиозного обихода, где они становились предметом поклонения и посредником между верующим и сакральной реальностью; знаменитые слова Василия Великого – «поклонение, воздаваемое образу, переходит на первообраз» – положены в основу богословия иконы. Но где место и для кого предназначены эти картины, где сверхличностный язык иконной традиции парадоксально соединяется с сугубо персональной драматической экспрессией? Неужто их место – на выставке, чьи свободные от морали и эстетики стены безразлично вмещают сегодня живопись Шагала или Руо, завтра – «Ящик Брилло» Энди Уорхола, а послезавтра – распятие, погруженное в мочу автора? Или им место на стенах музея современного искусства, где все эти вещи могут быть экспонированы одновременно? Или, наконец, в частном доме коллекционера-любителя, возможно – вполне безразличного к религиозным и нравственным проблемам, которыми мучился художник? На что он рассчитывал, отпуская свои детища в нынешний мир – наполовину лишенный всякой веры, тогда как другая половина раздроблена на сотни враждующих конфессий, ветвей, сект? А если к этому добавить, что он должен был отпускать свои картины прежде всего в современный мир искусства, где правит бал иррациональная, но алчная «экономика вкуса»?

Эти и многие другие, отчасти похожие вопросы я бы непременно задал Алеку Рапопорту, если бы судьба свела меня с этим удивительным человеком при жизни. Но его, увы, нет, наша встреча не состоялась, и можно только догадываться о том, что бы он мне ответил. У меня есть своя версия ответа. Пусть она будет принята за предположение внешнего наблюдателя. Я вообще-то не сторонник психологических экскурсов в толкованиях искусства, но на этот раз деваться некуда. Скорее всего, дело в том, что Алек Рапопорт был потомком тех, кого он сделал главными героями своих картин. В жилах внешне спокойного и мудрого художника струилась кровь библейских пророков, визионеров и глашатаев истины. Помните у Флобера: «Госпожа Бовари – это я»? С неменьшим основанием Алек Рапопорт мог бы сказать: «Пророк Иезекииль – это я». Впрочем, он это по-своему сказал.

Из всех портретов, которым Алек отвел отдельное место в своей классификации, я упомяну только один: маску-автопортрет, синтез скульптуры и живописи, которую он назвал «Автопортрет как маска Мардохея» (1989) . Это Мардохей в тот час, когда он узнал о смертельной угрозе своему народу – и «разодрал одежды свои, и возложил на себя вретище и пепел; и вышел на середину города, и взывал с воплем великим и горьким». (Эсфирь, 4:1.) Самоотождествление автора с библейским героем можно понять как опыт самопостижения и самоопределения. Но не только библейская перспектива просвечивает, когда мы всматриваемся в автопортретную маску. Что-то еще начинает мерцать в памяти, некий пластический образ из другого, небиблейского ряда. Да, конечно – это Микельанджело, капелла Медичи, маска с гробницы Джулиано Медичи; на нее опирается знаменитая аллегорическая фигура Ночи. Между тем, образ Ночи неизбежно влечет за собой наше знание о смысле аллегории, на который указал сам ее создатель в стихотворной переписке со своим восторженным поклонником. Джованни Строцци восхвалял скульптуру в следующих строках:

Перед тобою, - Ангела созданье.

Она из камня, но в ней есть дыханье:

Лишь разбуди, - она заговорит

На эти не свободные от банальности похвалы Микельанджело отвечал:

Когда кругом позор и преступленье:

Не чувствовать, не видеть – облегченье,

Умолкни ж, друг, зачем меня будить?»

Обостренное переживание бед своей страны и своего времени отпечаталось в комплексе гробницы Медичи, а фигура Ночи – вместе с четверостишием Микельанджело – становится в наших глазах сгустком микельанджеловского трагизма. Между тем, из четырех аллегорических скульптур, украшающих две гробницы, только Ночи придана маска, это, без сомнения, преднамеренный авторский акцент: именно тут ее место. Так вот, сравним маски – у обеих те же пустые глазницы, обрамленные резким рисунком век, мощный, устремленный книзу нос с сильно вырезанными крыльями, открытый рот, где виднеются зубы и язык... Вместе с тем, невзирая на сходство, или именно благодаря сходству, особенно внятно ощущается различие. Маска Микельанджело с ее отталкивающей зловещей пластикой – своего рода олицетворение «позора и преступленья», лицо испорченного века. Преобразованные в лицо вопиющего Мардохея, сходные формы становятся воплощением отчаяния и боли. Не знаю, помнил ли Алек о флорентинской маске, когда лепил свой автопортрет. Может, этот образ просто жил где-то в его пластической памяти и, неузнанный, проявился в автопортрете. Так или иначе, а тут я вижу еще один поразительный пример столь важного для Алека творческого диалога с прошлым, - диалога, порождающего новые смыслы. Сходство с маской Микельанджело наделяет портрет-маску глубинными обертонами. Крик Мардохея – не только о драме еврейства, но и о надвременном драматизме человеческой ситуации в мире.

сходству, особенно внятно ощущается различие. Маска Микельанджело с ее отталкивающей зловещей пластикой – своего рода олицетворение «позора и преступленья», лицо испорченного века. Преобразованные в лицо вопиющего Мардохея, сходные формы становятся воплощением отчаяния и боли. Не знаю, помнил ли Алек о флорентинской маске, когда лепил свой автопортрет. Может, этот образ просто жил где-то в его пластической памяти и, неузнанный, проявился в автопортрете. Так или иначе, а тут я вижу еще один поразительный пример столь важного для Алека творческого диалога с прошлым, - диалога, порождающего новые смыслы. Сходство с маской Микельанджело наделяет портрет-маску глубинными обертонами. Крик Мардохея – не только о драме еврейства, но и о надвременном драматизме человеческой ситуации в мире.

Вот почему это мог быть и не Мардохей. Это мог быть и кто-либо из пророков, исступленно взывающих к народу. Между прочим, портрет Алека узнаваем и в других его персонажах, в том числе – в экстатическом лице Иезекииля на двух картинах, вдохновленных библейской книгой.

Но мы помним, что было начертано на свитке, который съел Изекииль: «плач, и стон, и горе». То, что стало плотью библейского пророка, генетически унаследовал ленинградский нонкоформист. Он выкрикивал слова о том, что видел он один, на чужой взгляд – слова странные, неуместные, не ко времени, неудобные, тревожные, грозные, нелепые, враждебные, никак не соображая, что, где, когда и кому.

Он знал только одно – свою внутреннюю правоту, перемешанную с сомнением, и ему было не избежать плача и горя.