Александр Янушкевич.

1. Вступление.

2. Полиптихи.

3. TROMPE L’OEIL или обманка.

4. Серии.

5. Нетерпение кисти.

1. Вступление.

Александр Янушкевич - живописец, сын живописца, это уже начало династии. Случай нередкий: примеры можно найти в Древнем Египте. Некогда отец передавал сыну мастерство и готовую мастерскую, а с ними - пусть не самый престижный, но достаточно надежный статус и место в жизни. Все переменилось в новейшие времена: культурный статус вознесся в заоблачные высоты, но оказался сопряженным с отчаянным социальным риском. Тем не менее, дети музыкантов берут в руки инструменты, дети актеров становятся лицедеями, дети художников идут в художники... Тут дело не в одной генетике, генетика иногда подводит. Многие и разные причины поощряют межпоколенную передачу священного огня. В их числе - сама атмосфера дома и мастерской: карандаши, мелки, краски, бумага, рисунки, дразнящий запах масла, разговоры, альбомы, разыгранное на глазах чудо рождения образа - все манит детскую руку, все искушает детскую психику, все незаметно впитывают нервные клетки.

Сам Янушкевич в своих скупых автобиографических заметках говорит, что артистическая среда, в которой протекали его детство и юность, не имела на него влияния, стандартное для биографий художников клише - “с детства его влекло рисование” - не о нем. Его больше занимали описания путешествий, экзотические народы, географические атласы, жизнь животных по Брэму... Озарение пришло якобы внезапно. В день восемнадцатилетия ему подарили альбом Джорджо Моранди, и тут все определилось мгновенно - и призвание живописца, и даже жанр, которому следует себя посвятить. Вот так: Савл пал с коня, пораженный небесным светом, и преображение свершилось.

Скорей всего, эта версия верна не более чем наполовину. Нетрудно представить себе сотни, нет, тысячи восемнадцатилетних юношей, которые рассматривали и будут рассматривать молчаливые, замкнутые в себе натюрморты Моранди с полным и безнадежным безразличием. Собственно, и рассматривать не будут, бросят взгляд и забудут. В случае Саши Янушкевича, на удивление редком, кристалл канул в насыщенный раствор. Надо было обладать недюжинной эстетической восприимчивостью, чтобы мгновенно услышать зов столь тонкого и герметичного мастера и сразу понять, что это голос персональной судьбы. Воздух художества, этот незамечаемый, данный от рождения фон, должен был обострить чуткость молодого человека. Так или иначе, но репродукции натюрмортов итальянского мастера отворили сокрытые и до того непроявленные внутренние резервуары. Только после этого началась школа - московское Училище имени 1905 года.

Можно полагать, что там молодого человека учили добротной реалистической живописи. В московских официальных учебных заведениях это делали где лучше, где хуже, но вряд ли учили чему-либо другому. По-настоящему творческая судьба выстраивается во взаимодействии личности и ситуации. Как показал дальнейший ход дел, целеустремленная и сознающая себя личность была дана. Что касается обстоятельств, то и тут можно усмотреть благоприятные предзнаменования.

Когда он, окончив училище в середине семидесятых, стал определяться как художник, грозная диктатура соцреализма дряхлела. Передо мной репродукция “Симметричного натюрморта”, датированная 1979-м годом, Она опубликована в ежегоднике “Советская живопись” в 1981 г. Эта картина, как и ей подобные, я полагаю, была наиболее опасным вызовом официальной доктрине, поскольку просто игнорировала ее. Конечно, издание было по тем временам либеральное, но публикация репродукции тоже была знаком. Наступало время, когда похороны генеральных секретарей КПСС превращались в повседневную рутину, вскоре оказалось, что это был трагикомический пролог распада системы. Открывалась возможность не быть официальным советским художником, и в то же время не быть и советским подпольным художником, т.е. защитить себя от гравитационных полей системы. Именно так выстраивал Янушкевич свой суверенный живописный мир - словно бы ничего этого вовсе не было.

Сказались ли тут обстоятельства реальной жизни? После окончания училища А.Янушкевич зарабатывал одно время исполнением агитплакатов. В этой связи легко мог возникнуть идиосинкратический синдром. Вспоминая ранний рассказ Генриха Бёлля, его можно было бы назвать “синдромом доктора Мурке”: в рассказе повествователь, сотрудник радио, должен записывать и передавать в эфир бесконечные демагогические речи некоего доктора Мурке; в свободное от работы время он старательно вырезает те кусочки магнитофонной записи, где оратор молчал, склеивает их, и дома с наслаждением слушает молчание тошнотворного доктора. Тишина делается минус речью. В живописи раннего Янушкевича современнику событий слышится молчание соцреализма. Его слух не соблазнили ангельские гармонии казенной живописи, не искусил его и дьявольский смех соцарта. Избранные им ориентиры были чисто художественного свойства. Вот стол, на столе бутылки. Остальное - безмолвие чистой живописи.

Сказались ли тут обстоятельства реальной жизни? После окончания училища А.Янушкевич зарабатывал одно время исполнением агитплакатов. В этой связи легко мог возникнуть идиосинкратический синдром. Вспоминая ранний рассказ Генриха Бёлля, его можно было бы назвать “синдромом доктора Мурке”: в рассказе повествователь, сотрудник радио, должен записывать и передавать в эфир бесконечные демагогические речи некоего доктора Мурке; в свободное от работы время он старательно вырезает те кусочки магнитофонной записи, где оратор молчал, склеивает их, и дома с наслаждением слушает молчание тошнотворного доктора. Тишина делается минус речью. В живописи раннего Янушкевича современнику событий слышится молчание соцреализма. Его слух не соблазнили ангельские гармонии казенной живописи, не искусил его и дьявольский смех соцарта. Избранные им ориентиры были чисто художественного свойства. Вот стол, на столе бутылки. Остальное - безмолвие чистой живописи.

Конечно, это от Моранди.

Были у него и другие учителя-образцы. Это более всего авангарды 1910-1920 -х. гг., зарубежные и русские: супрематизм Малевича, русский конструктивизм и, далеко не в последнюю очередь, французский пуризм... Неспециалисту этот набор может показаться пестрым, но историк новейшего искусства увидит здесь определенную направленность мысли. К тому же, полагаю, влияние французов было во многом определяющим. Не случайно у Янушкевича есть триптих, который так и называется - “Память Озанфана”. Пуризм создали живописцы Амеде Озанфан и Шарль Эдуар Жаннере. Второй из них лучше известен миру под псевдонимом Ле Корбюзье. Достаточно вспомнить этого великого мастера, отца функционализма, провозвестника новых рациональных идей и новых технических средств в архитектуре, чтобы представить себе дух пуризма. Крылатая фраза Корбюзье - “дом это машина для жилья” - могла бы быть переиначена применительно к живописи: “картина это машина для смотрения”. Пуристы, мысля картину как подобное машине рационально сконструированное, безупречно логичное, квазицелесообразное целое, действительно видели перед внутренним взором машину - ибо были зачарованы техникой, ее конструктивной разумностью и функциональной экспрессией. Они не позволяли себе изображать что-либо природное - ручей или гроздь винограда: все стихийное, случайное было вне поля их зрения. Только целесообразно сформированные антропогенные предметы, лучше массово продуцируемые, пусть из ближайшего окружения - они называли такие предметы “objets modernes”, “современные объекты” - только такие предметы достойны были войти в картину, да и то в очищенном от жизненных связей и порядков виде, как чистые пластические идеи бутылки или кувшина, сведенные в плоскую геометрию силуэта или обобщенную до абстрагированной формы трехмерность. Очевидные переклички с живописью пуристов нетрудно увидеть в картинах Янушкевича семидесятых и восьмидесятых годов. Неочевидное, глубинное наследование их идей - приятие логики как безусловной основы, интеллектуального аристократизма, математической чистоты - осталось постоянным, когда явным, когда сокрытым.

Тут начало парадокса, ибо другим истоком его живописи стало нечто принципиально чуждое принципам классического авангарда в любом его виде, а именно - живопись иллюзионистическая, рассчитанная на обман зрения. На профессиональном языке она называется по-французски: trompe-l’oeil. Но есть и русский эквивалент - “обманка”. Этот род живописи восходит к самым истокам: первоначальное искушение возможностью создать подобие-двойник реальности породило изобразительные искусства. Древние греки любили рассказывать, как птицы прилетали клевать виноград, написанный Зевксисом, и как сам Зевксис, знаменитейший живописец конца V в. до н. э., попытался отдернуть занавеску, написанную на доске его коллегой и соперником. Иллюзионистическая картина и позже не раз бывала целью живописной виртуозерии. Но вот что важно. Обманка по своей природе противоположна пуристской концепции живописи. Пурист приносит в жертву единичный предмет ради выявления сокровенных природных порядков в суверенной архитектонической логике картины. Автор обманки приносит в жертву картину ради иллюзии вот этого предмета... Можно ли свести воедино полярные крайности?

Тут начало парадокса, ибо другим истоком его живописи стало нечто принципиально чуждое принципам классического авангарда в любом его виде, а именно - живопись иллюзионистическая, рассчитанная на обман зрения. На профессиональном языке она называется по-французски: trompe-l’oeil. Но есть и русский эквивалент - “обманка”. Этот род живописи восходит к самым истокам: первоначальное искушение возможностью создать подобие-двойник реальности породило изобразительные искусства. Древние греки любили рассказывать, как птицы прилетали клевать виноград, написанный Зевксисом, и как сам Зевксис, знаменитейший живописец конца V в. до н. э., попытался отдернуть занавеску, написанную на доске его коллегой и соперником. Иллюзионистическая картина и позже не раз бывала целью живописной виртуозерии. Но вот что важно. Обманка по своей природе противоположна пуристской концепции живописи. Пурист приносит в жертву единичный предмет ради выявления сокровенных природных порядков в суверенной архитектонической логике картины. Автор обманки приносит в жертву картину ради иллюзии вот этого предмета... Можно ли свести воедино полярные крайности?

“Нет ничего более личностного, более органичного, нежели питаться другими, - писал Поль Валери. - Но нужно их переваривать. Лев сделан из переваренной баранины”. Итак, вопрос в том, как переварено.

2. Полиптихи.

Упомянутый выше триптих “Память Озанфана”, своего рода hommage, выстроен из материала, прямо напоминающего иконографию пуризма. Но сценарий и режиссура - свои.

Этот триптих из трех отвлеченных от живой трехмерности натюрмортов - своего рода новелла о метаморфозах силуэтов в зависимости от метаморфоз фона. Так литератор мог бы описать поведение одних и тех же героев, поместив их в различные жизненные контексты. Живописец выбирает в качестве персонажей несколько предметов кухонного обихода, а сюжет, чисто визуальный, заключается в том, как поведут себя персонажи в ситуациях различной освещенности фона. На левой от зрителя створке черный фон убивает черные предметы, оптическая жизнь сохранена лишь тем черным, кому повезло оказаться на фоне белых. На центральной створке общий фон светлеет. Абстрагированный, чисто живописный рассвет извлекает из небытия новые предметы - черную бутыль, черный непроницаемый дуршлаг... Правая створка: сияние белого фона снова меняет картину, на этот раз жертвами стали белые силуэты, если только им не повезло оказаться, хотя бы частично, не фоне черных. В этих изменениях группировки, в появлениях и исчезновениях развертывается зрительная драматургия натюрморта.

Упомянутый выше триптих “Память Озанфана”, своего рода hommage, выстроен из материала, прямо напоминающего иконографию пуризма. Но сценарий и режиссура - свои.

Этот триптих из трех отвлеченных от живой трехмерности натюрмортов - своего рода новелла о метаморфозах силуэтов в зависимости от метаморфоз фона. Так литератор мог бы описать поведение одних и тех же героев, поместив их в различные жизненные контексты. Живописец выбирает в качестве персонажей несколько предметов кухонного обихода, а сюжет, чисто визуальный, заключается в том, как поведут себя персонажи в ситуациях различной освещенности фона. На левой от зрителя створке черный фон убивает черные предметы, оптическая жизнь сохранена лишь тем черным, кому повезло оказаться на фоне белых. На центральной створке общий фон светлеет. Абстрагированный, чисто живописный рассвет извлекает из небытия новые предметы - черную бутыль, черный непроницаемый дуршлаг... Правая створка: сияние белого фона снова меняет картину, на этот раз жертвами стали белые силуэты, если только им не повезло оказаться, хотя бы частично, не фоне черных. В этих изменениях группировки, в появлениях и исчезновениях развертывается зрительная драматургия натюрморта.

На левой створке - прочно уставленная плотная масса предметов, вписанная в горизонтальный прямоугольник. Главная сюжетная интрига - конфликт двух белых кувшинов: не навстречу друг другу смотрят они, и не гуськом выстроились, но демонстративно повернулись друг к другу спиной. Иван Иванович в ссоре с Иваном Никифоровичем.

Но вот на средней створке проявились черные предметы - и все изменилось. Теперь господствующим мотивом стала большая вертикальная бутыль посередине, она безусловно командует положением вещей, ее феодальная доминация делает конфликты вассалов куда менее значимыми. К тому же кривизна дуршлага слева, отвечая кривизне кувшинного тулова справа, замыкает композицию. Центральная группа завершена и вполне самодостаточна.

Наконец, в правой части один из кувшинов растворился в фоновом свечении, другой уцелел лишь частично, ссора двух предметов перестала быть актуальной. Их пропажа облегчила композицию правой створки, сделав ее более или менее равновесной левой створке.

Теперь внимание. Заметив равновесность целого, мы меняем способ чтения. Прослеживая визуальные метаморфозы в зависимости от изменений фона, мы читали триптих, как развернутое во времени повествование, как строку или, вернее, партитуру - слева направо... Но равновесие частей схватывается в картинной одновременности. В этой связи уместно вспомнить о генезисе самой формы триптиха. Дальний предок картины Янушкевича - алтарный образ. Трехчастная композиция продиктована была необходимостью держать алтарь то в закрытом - повседневном, то в открытом - праздничном - виде. В то же время трехчастное деление предусматривало иерархическую структуру: центральная створка с ее главным сюжетом, наивысшим напряжением сакральности, ключевой метафорой, безусловно господствовала над боковыми. Любой триптих - так или иначе - несет в себе память о собственном происхождении, иногда ее называют памятью жанра. Художник, который принимает старую форму, либо подчиняется ей, либо восстает против ее диктатуры, либо перемешивает позиции в сложной игре повторений, трансформаций и опровержений. Но преобразуя, он рассчитывает на то, что наша память хранит исходные образцы, и потому сопоставления будут порождать важные нюансы смысла.

“Озанфановский” триптих можно принять за алтарь вещей - кухонный алтарь, где утварь предстает перед нами в своем сублимированном, геометрически идеальном бытии, и вся полнота набора торжествует в центральной створке. При этом, однако, нельзя забыть и о горизонтальном развитии интриги - слева направо. К тому же иерархическая доминация центральной створки подорвана тем, что все три створки - одного размера. Два конструктивных принципа вступают в состязание друг с другом. Тут устроен некий сдвиг, ставящий под вопрос величественную монументальность традиционной формулы. Янушкевич столько же верен памяти жанра, сколько бросает ей неявный вызов. Это чрезвычайно важно: малое отклонение от правила, эпикуров клинамен - зародыш и манифестация свободы и творческого изменения. В других триптихах эта игра с традиционной формой становится более активной и, если угодно, агрессивной.

Натюрморты боковых створок “Полнолуния” (1980) и “Затмения” (или “Триптих в красном”, 1979?), хотя и наделены чуть большей рельефностью, относятся к миру самоценных пластических конструкций пуристического толка. Некоторые отсылки к мотивам мастеров “Esprit nouveau” кажутся едва ли не цитированием. Но центральные створки, которые по всем правилам должны стать кульминацией стерильной предметности, оказываются коварной стилистической ловушкой.

Натюрморты боковых створок “Полнолуния” (1980) и “Затмения” (или “Триптих в красном”, 1979?), хотя и наделены чуть большей рельефностью, относятся к миру самоценных пластических конструкций пуристического толка. Некоторые отсылки к мотивам мастеров “Esprit nouveau” кажутся едва ли не цитированием. Но центральные створки, которые по всем правилам должны стать кульминацией стерильной предметности, оказываются коварной стилистической ловушкой.

С точки зрения отвлеченной композиционной геометрии тут все в порядке. Луна в центральной створке помещена в верхний угол воображаемого равнобедренного треугольника, чьи боковые стороны проходят через центры предметных масс на боковых створках. Отношения господства и подчинения очевидны. Но центральная створка с ее глубокой проницаемой чернотой образует пространственную бездну, противопоставленную твердой плоскостности боковых; тут взор проваливается в бесконечность. В центре творятся вещи, немыслимые в рациональном мире чистых форм: случайным образом, как Бог на душу положит, клубятся облака, купаясь в лунном свете, на невидимой плоскости утвержден вполне иллюзорный, “как настоящий”, стакан с молоком, небольшая лужица пролитого молока, еще одна случайность, написана рядом; неподалеку, нарушая симметрию, порхает бабочка!

Образные тексты записаны на трех языках, несочетаемых друг с другом и непереводимых с одного на другой. Если бы мы стали искать литературные аналогии, то предельным эквивалентом такого приема могла бы служить макароническая поэзия. Но стилистическая трилингва Янушкевича имеет иные смыслы, нежели шутливое перемешивание языков. Обманывая ожидания, перемешивая несочетаемые цитаты и стилизации, художник избегает отождествлений с любым стилем, позитивно отстаивает свою вольность, возводит в квадрат игровое начало образа. В этом один из смыслов постмодернистской иронии.

Возможностей тут непочатый край. Можно столкнуть два способа строить обманку - на одной створке запереть пространство и заставить предметы иллюзорно выпирать из картины вон, а на другой маркировать несколькими вещами начало пространственного движения в размытую живописную даль (диптих “Полдень”). Можно переосмыслить принцип диптиха, развернув его вертикально (“Детские игрушки 2”)... Тут в разнообразных - от двух и до многокрылых - полифонически слаженных многочастных композициях испытывались и проходили пробы на взаимное сочетание принципы, которые были порознь развернуты в больших открытых циклах картин. Они принадлежат к двум последовательным фазам творчества Янушкевича.

3. TROMPE L’OEIL или обманка.

В отличие от отвлеченных, плоских форм, организованных в целое словно бы пуристской картины, в обманках все не так. Вещи наделены всей непреложностью пластического бытия, им возвращена их прирожденная трехмерность, они отделяются от фона и соблазняют мнимой возможностью потрогать, взять в руки...

Только на поверхностный взгляд обманка представляют собой искусную безделку, ловкий фокус живописца-иллюзиониста. История обманки задает вопросы, которые касаются глубинных проблем живописного искусства. Пренебрежительное отношение к реалистическому изображению видимого, как мы знаем, - недавнего происхождения. Не упоминая о древних практиках, когда мера зрительного подобия прямо соотносилась с магическими свойствами образа, в классические эпохи трудно бывало провести черту, за которой живопись переходила в “обманный иллюзионизм” - будь то грандиозные плафонные росписи церквей и дворцов барокко или камерные натюрморты голландских мастеров. Каждый раз обманка отвечала другой потребности. Вместе с изменением самого понимания живописи искусство trompe l’oeil отодвигалось все дальше на периферию: Сезанн открывал магистральную перспективу, но кто запомнил Уильяма Харнетта (William Michael Harnett)? Между тем, американский современник Сезанна писал превосходные иллюзионистические натюрморты...

В отличие от отвлеченных, плоских форм, организованных в целое словно бы пуристской картины, в обманках все не так. Вещи наделены всей непреложностью пластического бытия, им возвращена их прирожденная трехмерность, они отделяются от фона и соблазняют мнимой возможностью потрогать, взять в руки...

Только на поверхностный взгляд обманка представляют собой искусную безделку, ловкий фокус живописца-иллюзиониста. История обманки задает вопросы, которые касаются глубинных проблем живописного искусства. Пренебрежительное отношение к реалистическому изображению видимого, как мы знаем, - недавнего происхождения. Не упоминая о древних практиках, когда мера зрительного подобия прямо соотносилась с магическими свойствами образа, в классические эпохи трудно бывало провести черту, за которой живопись переходила в “обманный иллюзионизм” - будь то грандиозные плафонные росписи церквей и дворцов барокко или камерные натюрморты голландских мастеров. Каждый раз обманка отвечала другой потребности. Вместе с изменением самого понимания живописи искусство trompe l’oeil отодвигалось все дальше на периферию: Сезанн открывал магистральную перспективу, но кто запомнил Уильяма Харнетта (William Michael Harnett)? Между тем, американский современник Сезанна писал превосходные иллюзионистические натюрморты...

Эти, бесхитростные на первый взгляд, подражания не так просты, как кажется. Они подкупают своей искусностью - значит, даже неопытный зритель, в отличие от птиц, которые клевали написанный виноград, понимает, что предметы на картине не настоящие. Следовательно, обманка ставит под вопрос достоверность нашего визуального опыта. Показания глаза свидетельствуют, что его можно обмануть. Это нешуточный эффект.

Янушкевич - и в этом, если угодно, его секрет - сознательно усиливает напряжение между иллюзией предметности и условностью картины.

Подобно своим славным предшественникам в этом жанре, он демонстрирует поистине незаурядную искусность. Он это умеет, и умеет хорошо. На некрашеной поверхности деревянного стола (сучки, разводы годичных срезов) слегка топорщится аккуратно сложенный, а затем расправленный конверт, старое письмо (угол листа слегка загнут), открытка с репродукцией картины Куинджи (не оттуда ли пришла в триптих луна?), птичье перо, игральные карты, какие-то ленты, прикнопленные по углам... Все “как настоящее”. Стоит приблизить глаз к поверхности, чтобы увидеть, что впечатление создается легким и точным касанием кисти, слой краски тонок, почти везде, за исключением максимально освещенных мест, проступает крупнозернистая фактура холста.

Первая условность не сразу заметна, но существенна. Известно, что пространственная конструкция картины задает место, где находится зритель. Обратим в этой связи внимание на плоскость стола, или доску, на которой разложены вещи, - назовем ее предметной плоскостью. Первое ее назначение очевидно: она глухо замыкает пространство и, будучи приближена к самой картинной плоскости, заставляет особенно остро почувствовать рельефную выпуклость вещей. Но в натюрмортах Янушкевича она поставлена вертикально. Это значит, что зрителю предписано невозможное место: так увидеть плоскость стола с расположенными на нем предметами можно, только если взлететь и зависнуть в точке на перпендикуляре, воздвигнутом в центре картинной плоскости - позиция скорее ангельская, нежели человеческая. Иначе говоря, перспектива обманок Янушкевича - не земная, и потому на обыденные вещи неожиданно ложится отблеск вневременности. Не мгновенное состояние, а длящееся бытие.

Первая условность не сразу заметна, но существенна. Известно, что пространственная конструкция картины задает место, где находится зритель. Обратим в этой связи внимание на плоскость стола, или доску, на которой разложены вещи, - назовем ее предметной плоскостью. Первое ее назначение очевидно: она глухо замыкает пространство и, будучи приближена к самой картинной плоскости, заставляет особенно остро почувствовать рельефную выпуклость вещей. Но в натюрмортах Янушкевича она поставлена вертикально. Это значит, что зрителю предписано невозможное место: так увидеть плоскость стола с расположенными на нем предметами можно, только если взлететь и зависнуть в точке на перпендикуляре, воздвигнутом в центре картинной плоскости - позиция скорее ангельская, нежели человеческая. Иначе говоря, перспектива обманок Янушкевича - не земная, и потому на обыденные вещи неожиданно ложится отблеск вневременности. Не мгновенное состояние, а длящееся бытие.

Впрочем, можно перенастроить зрение и вообразить предметную плоскость поставленной вертикально. Тогда прикрепленные к доске ленты получат приземленно-практическое оправдание - они должны удерживать от падения вещи, составляющие сюжет натюрморта. Так картина лучше согласуется с нашим повседневным опытом. Теперь можно позволить себе задуматься о другом.

Надо ли искать в ограниченном наборе предметов, которыми оперирует Янушкевич, какие-либо символические значения? Скажем, вот гусиное перо, которым написано это старое письмо - послание из прошлого? Присутствие игральных карт напоминает о случайностях судьбы? Не думаю. Сама школа, которую выбрал себе художник, не любила символических речей, иносказаний, многозначительных намеков, тайных визуальных кодов: картина - вещь для смотрения, а не для разгадывания. Тем не менее, вещи на картине, если они хотят говорить о чем-нибудь кроме себя самих, посылают нам неясные знаки о людях, чье жизненное окружение они оставляли или составляют. Погремушка отсылает к младенцу. Старомодные очки - к пожилому человеку, чье постоянное окружение они составляли, постоянно рядом, вечно теряясь... Ножнички - тоже чьи-то. Трудно изолировать вещи от человеческих полей - и, в отличие от холодных форм в духе пуризма, иллюзорно воспроизведенные предметы невольно посылают эмоциональные излучения. Вот тут-то и укрыта творчески порождающая антиномия.

Перейдя к натюрморту-обманке, Янушкевич не забыл исходные для него уроки школы. Идея порядка и здесь проступает сквозь кажущуюся случайность набора вещей и приводит их к высшей, логичной организации. Рациональность пуризма встретилась с чувственностью trompe-l’oeil, чтобы внести в хаос вещного мира интеллектуальное начало и навязать зрителю строгие предписания эмоциональной гигиены. Тут, вероятно, главный смысл этих странных лент, которые геометрически расчерчивают картинное поле, расчленяя его на правильные симметричные фигуры. Но все, что под лентами или над ними, приведено к скрытой или явной закономерности. Упорядочены распределение силуэтов и ритм пятен. Линии и углы лент, ребер, обрезов листа делят картину на равные части, образуют параллели и другие, менее жесткие, но внятные геометрические консонансы. Как и в ранних триптихах, здесь царство структурных законов, допускающих свободу варьирования, но охраняющих основы.

4. Серии.

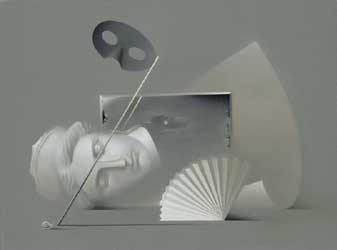

Впрочем, как оказалось, обманка для Янушкевича - всего лишь эпизод. Следующая глава - новые серии, новые преобразования живописного принципа. Тут приходится употребить множественное число, поскольку серии разнятся друг от друга. Правда, эффект обманки сохраняется везде. Будучи подвергнут тонкой возгонке, он теряет изрядную долю чувственности. Достаточно уже того, что картины часто сделаны из однородного хроматического вещества. Лучшим примером тут может быть “Серая серия”, исполненная со старомодной, полной достоинства элегантностью.

Некоторые картины серии суть своего рода космогонические миниатюры, они делают нас свидетелями примарной творческой метаморфозы. “...Лик был природы един на всей широте мирозданья” - так понимал первичное состояние природы древний автор “Метаморфоз”. У Янушкевича из однородной самосветящейся цветовой субстанции, серости как таковой - “единой на всей широте” - на наших глазах образуются узнаваемые вещи. Серое, добытийный, везде равный самому себе бесструктурный кисель, в некоторых местах сгущается, высвечивается, превращаясь в оформленную материю раковины, черепа козы, прозрачной вуали, бильярдного шара, гипсового слепка, бумажного кораблика... Рождение предмета бывает сопряжено с рождением пространства: стоит новорожденному предмету отбросить тень, как не имеющая измерений серая среда оборачивается пространством цвета, которое само по себе способно материализоваться в несущую плоскость. Малый мир картины остановлен в один из моментов собственного становления - становления длящегося, незавершенного, схваченного в фазе образования “тонкой материи”.

Некоторые картины серии суть своего рода космогонические миниатюры, они делают нас свидетелями примарной творческой метаморфозы. “...Лик был природы един на всей широте мирозданья” - так понимал первичное состояние природы древний автор “Метаморфоз”. У Янушкевича из однородной самосветящейся цветовой субстанции, серости как таковой - “единой на всей широте” - на наших глазах образуются узнаваемые вещи. Серое, добытийный, везде равный самому себе бесструктурный кисель, в некоторых местах сгущается, высвечивается, превращаясь в оформленную материю раковины, черепа козы, прозрачной вуали, бильярдного шара, гипсового слепка, бумажного кораблика... Рождение предмета бывает сопряжено с рождением пространства: стоит новорожденному предмету отбросить тень, как не имеющая измерений серая среда оборачивается пространством цвета, которое само по себе способно материализоваться в несущую плоскость. Малый мир картины остановлен в один из моментов собственного становления - становления длящегося, незавершенного, схваченного в фазе образования “тонкой материи”.

Так происходит не везде. К тому же, нельзя забывать, что сотворение форм происходит в масштабе камерного микрокосма картины, которая - сама - родилась из натюрморта. Мистерия творения разыгрывается в уменьшенной и сокращенной модели, ее создатель - не демиург, а маг. Представление предметного мира, как пространства вольного волшебства можно счесть наиболее общим признаком всех серий, составляющих цельный, законченный период “после обманок” в творчестве Янушкевича.

Так происходит не везде. К тому же, нельзя забывать, что сотворение форм происходит в масштабе камерного микрокосма картины, которая - сама - родилась из натюрморта. Мистерия творения разыгрывается в уменьшенной и сокращенной модели, ее создатель - не демиург, а маг. Представление предметного мира, как пространства вольного волшебства можно счесть наиболее общим признаком всех серий, составляющих цельный, законченный период “после обманок” в творчестве Янушкевича.

После обманок, как было только что оговорено, не значит вместо обманок. Можно было бы сказать, что тут синтезированы, а вернее - органически переварены элементы сюрреалистического визионерства, иллюзорная чувственность trompe l’oeil, сдержанная аристократической аскезой едва варьируемого монохромного моделирования/растворения форм. Поэтому - вспомним протосюрреалистическую встречу зонтика и швейной машинки на прозекторском столе! - набор и взаимные отношения предметов загадочны. Рискнем назвать их метафизическими - в том первичном смысле, что они - “после физики”. Вполне допустимо. Конечно, можно не доискиваться глубоких и тайных смыслов и согласиться с тем, что они ничего не означают, кроме самих себя. Достаточно того, что они демонстрируют непреложность своего пластического присутствия и развлекают нас своими пластическими приключениями и драматургией сопоставлений в пространстве картины. Но в контексте всего творчества мастера можно увидеть более глубокие смыслы.

После обманок, как было только что оговорено, не значит вместо обманок. Можно было бы сказать, что тут синтезированы, а вернее - органически переварены элементы сюрреалистического визионерства, иллюзорная чувственность trompe l’oeil, сдержанная аристократической аскезой едва варьируемого монохромного моделирования/растворения форм. Поэтому - вспомним протосюрреалистическую встречу зонтика и швейной машинки на прозекторском столе! - набор и взаимные отношения предметов загадочны. Рискнем назвать их метафизическими - в том первичном смысле, что они - “после физики”. Вполне допустимо. Конечно, можно не доискиваться глубоких и тайных смыслов и согласиться с тем, что они ничего не означают, кроме самих себя. Достаточно того, что они демонстрируют непреложность своего пластического присутствия и развлекают нас своими пластическими приключениями и драматургией сопоставлений в пространстве картины. Но в контексте всего творчества мастера можно увидеть более глубокие смыслы.

Похоже, отношение этих картин к интеллектуальному ригоризму ранних пуристических работ, стало отношением почтительной иронии.

Картина № 2 из серии “Ряд” может послужить ключевым образом. Изображен абстрагированный предмет мебели, прямоугольный ящик с открытой передней стенкой, разделенный на двадцать одинаковых ячеек: “органайзер”, предназначенный для практической классификации, т.е. систематического распределения каких-либо вещей. Следует думать, что каждая ячейка должна вмещать объекты одного рода, а порядок ячеек подчиняется определенной логике - ну, хотя бы, алфавитной последовательности названий. Но этого нет. Абсурдная случайность помещенных в ячейки предметов напоминает воображенную Х.Л.Борхесом китайскую энциклопедию, где “...животные подразделяются на: a) принадлежащих Императору, б) бальзамированных, в) прирученных, г) молочных поросят, д) сирен... ” Так и в картине Янушкевича, где предметы делятся на классы: а) раковины, б) птичьи перья, в) раковины, закрученные в спираль, г) дубовые листья, д) лошадки, нарисованные на листе бумаги, ...” Такой способ систематизации порядка, по слову философа, “сотрясает для нас все координаты и плоскости, упорядочивающие для нас великое разнообразие существ, вследствие чего утрачивается устойчивость и надежность нашего тысячелетнего опыта Тождественного и Иного”. (М.Фуко)

Пластическое воображение художника перемешивает плоскости, искривляет координаты и стирает границы - гравитация то появляется, то исчезает, плоскость, опровергая себя, притворяется беспредельной цветовой субстанцией, твердая поверхность внезапно теряет твердость, возникает головокружительная неясность насчет расположения верха и низа... Достаточно скупого набора предметов, - в сущности нескольких бытовых вещей, ничего космического, - чтобы с их помощью создать ощущение неверности, протеической изменчивости, взаимной переходности нашего мира.

В иных случаях, словно спохватываясь - или чтобы не забыть? - Янушкевич возвращается к статическим, точно выстроенным композициям, за которыми - тени великих, Сурбарана, Шардена, Сезанна... Для этого ему даже не приходится менять стилистику, достойная и разумная конструкция просвечивает сквозь магическое мерцание. Но беспокойство по поводу странности нашего мира проникло в микрокосм натюрмортов мастера - и вряд ли ему удастся от него освободиться. Это беспокойство, похоже, приготовило новую фазу его творчества.

5. Нетерпение кисти.

Среди новейших циклов Янушкевича особое место занимает группа картин, которая при первом знакомстве кажется спонтанным бунтом против самого себя. Словно бы человек ворвался в домашнюю часовню и в гневе сбросил с пьедесталов статуи богов, которым долго поклонялся. Нет больше заглаженной поверхности картины с ее прозрачной покорностью иллюзорным формам фантомных вещей. Нет и самих обманных форм. Нет искусно тонкой моделировки изгибающихся поверхностей. Нет остро обрезанных плоских силуэтов. Чего ни хватишься, ничего нет... Если возможности натюрмортной живописи расположить в виде спектра, то trompe l’oeil окажется на одном конце, а последние натюрморты Янушкевича - на противоположном; обманке противопоставлена антиобманка, декларация живописного начала о самом себе. Точно так же новые натюрморты противостоят его раннему пуризму. И столь же мало общего у них с утонченной магией недавних серий.

Темперамент живописца, который годами подчинялся сознательно принятому обету рациональности, интеллектуального расчета и терпеливой виртуозерии, прорвался на волю языками бесовского пламени. Кисть набирает на палитре комья текучего красочного теста и стремительно размазывает их по холсту, оставляя жирные рельефные следы на шероховатой, крупнозернистой поверхности. Кое-где загрунтованный холст, не закрытый краской, демонстрирует себя - как равноправный игрок в состязании материалов, поверхностей, фактур. На этот раз активным персонажем картины становится материал, из которого она сделана, а его интерпретация выдает формирующее нетерпение автора. Классическая взвешенность отступает под натиском спонтанной живописной экспрессии. Существует ли рубеж, на котором она могла бы закрепиться?

В раскаленном - до белизны и едвали не до черноты - желто-оливковом натюрморте («Писанина») хорошо видно, какие эффекты можно извлечь из антиномического столкновения двух начал. Вихреобразное движение красочных мазков, возникающее в центре на переднем плане и взлетающее вверх по левому краю, охватывает группу предметов в середине. Но кофемолка, бокал, вытянутой конической формы кофейник, кувшин выстроены в величавом покое, так, словно тут - тишина, “глаз” урагана. Между прочим, в этой группе художник, кажется, цитирует самого себя: сюжет “кофейник на фоне кувшина“ мы видели однажды на триптихе памяти Озанфана, кофейник был черным силуэтом, а кувшин - белым, другой раз эта пара явилась на боковой створке триптиха “Лунное затмение”. Стоит поставить их рядом, чтобы оценить прелесть тонких вариаций взаимного расположения, т.е. визуального диалога двух предметов, и их пластической характеристики. Теперь поставим в этот ряд новейший натюрморт, чтобы почувствовать контраст живописных принципов. На сей раз вольная и темпераментная живопись вещей находится в стилистическом согласии с красочным ветром фона. Но композиционная структура центра здесь, как и в других натюрмортах нового цикла, сохраняет классическую монументальность.

В раскаленном - до белизны и едвали не до черноты - желто-оливковом натюрморте («Писанина») хорошо видно, какие эффекты можно извлечь из антиномического столкновения двух начал. Вихреобразное движение красочных мазков, возникающее в центре на переднем плане и взлетающее вверх по левому краю, охватывает группу предметов в середине. Но кофемолка, бокал, вытянутой конической формы кофейник, кувшин выстроены в величавом покое, так, словно тут - тишина, “глаз” урагана. Между прочим, в этой группе художник, кажется, цитирует самого себя: сюжет “кофейник на фоне кувшина“ мы видели однажды на триптихе памяти Озанфана, кофейник был черным силуэтом, а кувшин - белым, другой раз эта пара явилась на боковой створке триптиха “Лунное затмение”. Стоит поставить их рядом, чтобы оценить прелесть тонких вариаций взаимного расположения, т.е. визуального диалога двух предметов, и их пластической характеристики. Теперь поставим в этот ряд новейший натюрморт, чтобы почувствовать контраст живописных принципов. На сей раз вольная и темпераментная живопись вещей находится в стилистическом согласии с красочным ветром фона. Но композиционная структура центра здесь, как и в других натюрмортах нового цикла, сохраняет классическую монументальность.

Янушкевич это Янушкевич. Глубинная логика развертывания его живописных идей остается в неприкосновенности. Видимая измена таит в себе интеллектуально обоснованную последовательность. “Взволнованный” натюрморт представляет собою метаморфозу предшествующей фазы. Там мир вещей рождался из субстанции однородного цвета, тут - из многоцветной стихии красок. В обеих стилистических системах нам представлено чудо рождения формы из неорганизованной плазмы. Замечательно, как предметные формы, образуясь, сразу укладываются в равновесные, устойчивые и гармонические порядки, придающие осмысленную организацию породившему их красочному хаосу. Страсть была неподдельной, но все пятна нанесены правильно.

Последнее, что нужно сказать в этой связи, может оказаться наиболее рискованным; придется прибегнуть к категориям, выпавшим из современного цехового словаря. Сколь бы ни были неожиданны стилистические, а верней сказать - стилистически-концептуальные повороты в живописи Янушкевича, его картины всегда подкупают высокой эстетической культурой. Здесь живы и действуют критерии, которые никак не применимы к эстетически стерильным творениям/событиям современного мейнстрима. В его картинах художественное качество обеспечивается, то порознь, то в сочетаниях, композиционной архитектоникой, гармониями силуэтов и плоскостей, четкой ритмической организацией, увлекательными преобразованиями форм и красочной материи. Это значит, что всех, кто предпочитает экспонированные в качестве эстетических событий трупы коров, пищеварительные агрегаты, художников, кусающих прохожих за икры или наносящих самим себе экзистенциальные раны, в сторону Янушкевича просят не смотреть. Все прочие найдут у него живописные и интеллектуальные ценности высокой пробы. Александр Янушкевич - блестящий мастер, владеющий обширным арсеналом средств трудного живописного ремесла, четко мыслящий (с кистью в руках, господа, с кистью в руках!) и сохраняющий верность себе на самых крутых стилистических виражах.