Бебеля, 12

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Комментарии.

1.

У бедняков нет генеалогического древа, это капризное растение требует

тучной почвы и хорошего ухода.

История рода Бернштейнов плохо различима в негустом, клочковатом тумане семейных преданий.

Мой прадед со стороны бабушки, Хаим Оберштейн, исполнял в городе Балте малозаметную, но необходимую роль - он развозил воду. Память о нем в устной традиции лучше сохранила его функциональное имя - Хаим-Воссерфирер. Кроме этого я, как ни стыдно, ничего рассказать о нем не могу.

Другой прадед был кантонистом и николаевским солдатом, родом, я полагаю, из польско-литовских краев. Отслужив “под барабаном” положенные ему четверть века, он получил право поселиться где угодно в пределах империи: в балансе человеческих прав, обязанностей и качеств честно исполненный долг перед царем и отечеством в течение половины жизни искупал - до некоторой степени - органической дефект мальчика, рожденного в иудейском вероисповедании. Он мог стать мещанином Рязани, Царевококшайска или Самары, да что там - Москвы и даже самого Петербурга. Прадед выбрал малозаметный городишко Балту. Некогда, в золотые дни солдатчины, он вместе со своим полком квартировал в этих местах, балтские пирожки запомнились ему на всю жизнь.

Легенду о поселении предка в Балте многие толковали поверхностно - в его выборе видели знак неудовольствия высшего разума, наказавшего род геном тупости. Оценивая этот факт из будущего, с точки зрения его дальних последствий, я нахожу такую позицию несправедливой. Ничтожные обстоятельства и, казалось бы, нелепые поступки экзистенциально определяют судьбы многих поколений: если бы не чары балтских пирожков, нам бы не удалось посетить сей мир в его минуты роковые, да и в другие минуты тоже. В некотором метафизическом смысле возвращение в Балту исторически оправдано. Психологически осуждение прадеда тем более неверно. Предок из кантонистов вряд-ли мог стать другим: двадцать пять лет солдатчины, начатой в нежном возрасте, должны были полностью подавить сопротивляемость организма к искушениям балтской кухни, а заодно и способность провидеть будущее.

Далее для меня какая-то неясность: в документах говорится, что мой дед, сын царского солдата, юридически считался “гродненским мещанином”; что бы это могло значить? Так или иначе, но дед Борух (а если совсем официально, то Берко Овший Мордкович) Бернштейн, женатый на Соре, был классическим местечковым неудачником: предприимчивый “мой брат Эля” из “Мальчика Мотла” (Шолом Алейхема, молодые люди, Шолом Алейхема!) мог быть списан с него, требовалось лишь небольшое художественное сгущение, которое не противопоказано классическому реализму. Одно время он держал прачечную, позднее - мелочную лавку. Или сначала лавку, а потом уж прачечную. Последовательность не имеет существенного значения, тем более - в наши цинические дни, когда наиболее прогрессивные теоретики полагают историю всего лишь содержанием сочинений историков, которые - сочинения, а не историки - принадлежат по их (теоретиков, а не историков) мнению скорее к области литературы. Важно, что дела шли плохо, крах следовал за крахом. Изо всех разрешенных или даже поощряемых библейской моралью инициатив деду хорошо удавалась одна: дом стихийно-планомерно заполняли все новые младенцы. Дора, Моисей, Полина, Рахиль, Матвей, Ида, Абрам, Фрида... Дети помогали в прачечной, но поедали съестное из фамильной лавки, тормозя тем самым развитие капитализма в России.

Когда вся семья собиралась за обеденным столом, предприимчивый дед Берко Овший любил повторять, горестно оглядывая прожорливую молодую поросль: "file schtib mit idiotn" Эта идиома могла бы стать девизом нашего герба, если бы нынешнее Дворянское Собрание, или Президент Страны, или, скажем, сохранившиеся наследники Престола пожаловали Бернштейнам потомственное или, пусть, ладно, личное дворянство; пока что историческая фраза остается семейным motto Полезное в качестве самокритического деодоранта и уместное во многих отношениях, оно не во всем справедливо. Про деда, автора фразы, которая ставит его в один ряд с знаменитыми Людьми Фразы, чьи изречения записаны золотыми буквами на скрижалях - “И ты, Брут”, “Государство это я”, “После нас хоть потоп”, “Мы пойдем другим путем”, “Хотели как лучше, а получилось как всегда” и т.п., - я знаю не больше, чем здесь написано.

Когда дети встали на ноги, они перебрались в Одессу и забрали отца с собой. В семейном архиве хранится справка о том, что дед служил курьером в отделе кладбищ. Справка от 28-го июня 1921 г. удостоверяет, что он был уволен с 1-го февраля 1921 г. по приказу от 25 февраля 1921 г. за N 11. Даты показывают, что время в подотделе кладбищ одесского горкоммунхоза было дезорганизовано, как и полагается в непостижимом, узком, как лезвие, почти двухмерном мире на грани бытия и небытия.Такова была последняя, с мрачноватым оттенком, фаза его трудной и деятельной жизни.

2.

Дети Берко Овшия, Боруховны и Боруховичи, не заслужили суровой отцовской оценки, если говорить о ее прямом смысле. Это были способные и порядочные люди. Они дышали воздухом времени. Жизненые перспективы, которые открывал перед ними традиционный балтский уклад, казались им бедными, незавидными и унизительными. Они не знали, что сотню лет спустя местечко, “штетл”, разделяя судьбу многих исчезнувших культурных сообществ, станет предметом романтической идеализации. Если бы они чудесным образом получили такую вот - окутанную серебристым ностальгическим туманом - картину собственной Балты, если бы она выглядела голографически правдоподобной, вряд ли их выбор стал бы другим. Проживать и вспоминать - экзистенциально разные вещи. Образование и эмансипация сулили другие горизонты, другие, куда более достойные возможности, нежели бочка водовоза Хаима, жалкая лавка Боруха Овшия или, пусть, хрестоматийный коровник Тевье-молочника. Вот почему гимназическое, если не университетское, образование, равно как и политическая левизна были эмблематическими признаками поколения. Тут нет ничего нового: не стоило бы об этом упоминать, если бы не метания идеологий и причуды философской моды, лишенной инерционного ядра. Неонеоконсерватизм, взращенный на почве шоковой ментальности авангарда, странная помесь памяти и забвения, прокурорской непримиримости к грехам предшественников, за которой скрывается ощущение собственной вины, только мешает понять жизнь отцов и дедов. По темным историческим преданиям в России конца XIX века действовала процентная норма. Как царская тюрьма и каторга по отношению к социалистической пенитенциарной конструкции, так и процентная норма была неумелой любительской репетицей будущей мудрой национальной политики коммунистической партии - своего рода интернационалистской affirmative action имевшей своесвоей целью защиту коренного населения от дискриминации со стороны национальных меньшинств и справедливое выравнивание образовательных и других возможностей.

В этой связи пора извлечь из неизвестности город Ананьев. В Ананьевской гимназии к евреям-экстернам относились с либерально-интеллигентской, неосмотрительной, как показала история, благожелательностью. Поэтому туда не зарастала тропа, по которой еврейские мальчики устремлялись к вожделенному свету учения. В свидетельстве сказано, что:

“Предъявитель сего мещанин Мошко Борухович Бернштейн, на основании В ы с о ч а й ш е утвержденных, 22 апреля 1868 года, 13 декабря 1894 и 11 декабря 1895 года мнений Государственного Совета о специальных испытаниях по министерству народного просвещения, подвергшись сокращенному испытанию в педагогическом совете Ананьевской мужской гимназии и выдержав оное удовлетворительно, удостоен звания учителя начальных училищ, для обучения своих единоверцев. В удостоверение чего дано ему это свидетельство за надлежащим подписанием и с приложением печати канцелярии Ананьевской гимназии.”

Среди оценок, выставленных ананьевскими учителями, действительно, преобладают тройки. Трудно сказать, по какой причине гимназический документ Моисея, в отличие от его инженерского диплома, выглядит неблестяще. Думаю, что его дистанционное гимназическое учение было отрывочным, надо было зарабатывать на хлеб. Ананьевский аттестат был завоеван, когда соискателю было за двадцать. Отец был наделен глубоким и гибким умом, а также волей и умением организовать себя и других - но эти качества не должны быть точно отражены в экзаменационных отметках. У него были отличные способности и прекрасная память. Когда я, на исходе первого курса исторического факультета, искушаемый мелким бесом тщеславия, стал вставлять в свои письма к отцу латинские изречения, он - разумеется, по памяти - поправлял мои ошибки. Его латынь была исключительно ананьевско-экстернального происхождения и не обновлялась по меньшей мере лет сорок, поскольку последующие его занятия и интересы были далеки от классической древности; не думаю, чтобы он открывал учительские советы своей школы или факультетские деканаты Промакадемии им. Сталина хрестоматийными цитатами, наподобие Quousque tandem, Catilina ..., или на худой конец, O, tempora, o mores! или, на совсем уж плохой - Ave Caesar morituri te salitant ... Нет-нет, такого не могло быть, поверьте моему слову. Хотя поводы были. Социалистические влечения тоже не миновали детей Берко Овшия. Среди фотографий, сделанных в балтском фотосалоне начала века, и непостижимыми путями добравшихся до Калифорнии к концу века, по меньшей мере одна могла бы служить - в зависимости от всемирноисторического контекста - либо уликой, либо охранной грамотой. Моя старшая тетка Дора, ее ближайшая подруга Ида Луммер и другие девицы в блузках и сильно перетянутых в талии длинных юбках - отблеск угасающего югенда - запечатлены в качестве активисток российского социал-демократического движения. Композиционный, смысловой и политический центр группы - молодой человек, стриженый ежиком, с небольшой бородкой, в демократической косоворотке. Это знаменитый революционер, большевик. Вспомнить имя, данное ему при крещении, я не могу, требуются специальные разыскания. Но его партийная кличка известна каждому сознательному одесситу.

3.

Молодой бородач был сам Дед Трофим, в честь которого революционно названа одна из улиц Одессы. Насколько я знаю, после увековечения Деда ее ни разу не переименовывали. Это верное свидетельство идейно-политической неуязвимости героя, которая лучше всего обеспечивалась биологической уязвимостью: самым надежным путем к топонимическому бессмертию была преждевременная смерть от руки классового врага или от сыпняка. “Преждевременная” означает в нашем случае - имевшая место прежде времени его, удачливого покойника, идейно-политического перерождения и разоблачения, практически неизбежного, как показала позднейшая судьба его более живучих соратников.

Впрочем, и ранняя трансгрессия из бытия в ничто не всегда уберегала героя от номинативной кары в мире его бывшего присутствия. Вспомним горестную комедию ошибок с переименованиями Дерибасовской улицы. Как известно, основатель города, чужеземный аристократ и генерал в русской службе, вынужден был уступить улицу имени себя Фердинанду Лассалю, основателю Всеобщего германского рабочего союза, который, по оценке самого Ленина, превратил рабочий класс Германии из хвоста либеральной буржуазии в самостоятельную политическую партию. Казалось бы, не самый худший кандидат для поднятия подмоченного престижа славной некогда Дерибасовской. Недолго, однако, тень немецкого вождя тешилась своим незримым присутствием там, где зримо прогуливались одесские пижоны (на тогдашнем диалекте - жоржики), красавицы и иностранные моряки. Хотя Фердинанд Лассаль покоился в могиле с 31 августа 1864 года, его оппортунистические шатания и уступки философскому идеализму гегельянского толка не остались незамеченными. Когда все эти дела, хоть и с опозданием, стали достоянием широкой общественности, улицу пришлось передать выдающемуся пилоту Валерию Чкалову. Но не навечно. Жизнь, как говорится, внесла свои коррективы.

В ходе войны с нацистской Германией прояснилось значение национальных патриотических традиций, героических фигур прошлого и их деяний. Волна обоснованного энтузиазма почему-то захватила и принесла нa пенном гребне заслуженного француза (вообще-то он был португалец, но в народной памяти все основатели Одессы – французы) - улице вернули имя де-Рибаса. Незапятнанный Чкалов не мог быть ущемлен, ему отдали легендарную Большую Арнаутскую, которая уже давно называлась улицей Леккерта. За что наказали Леккерта, я сказать не берусь, к тому времени он был, конечно, мертвый революционер, но что-то, небось, за ним числилось, хоть бы фамилия. Без причин бы не переименовали, в деле исправления ошибок у нас тогда не ошибались.

Столько о Деде Трофиме

Но раз уж зашла речь о археологии имени, нельзя не сказать, что улица, на которой повествователь начал познавать мир, тоже имела некоторую номинативную стратификацию. Я родился и вырос на улице Бебеля, в доме, стоявшем посередине квартала, между Пушкинской, сохранившей древнее имя, и Кангуна, бывшей Польской. Девичье имя улицы Бебеля было еще реакционней, с течением времени его непроизносимость ощущалась все более остро, почти болезненно, в нем было некое свойство, которое ставило его ниже площадной брани. Это был опасный языковый кентавр: непристойности сейчас принято квалифицировать, как “ненормативную лексику”, а слово, сделанное некогда именем улицы, принадлежало к нормативной лексике, но по своей угрожающей постыдности ее далеко превосходило.

Наблюдатели российской духовно-политической сцены не устают удивляться и негодовать по поводу флирта с церковью, очевидно показного и лживого, руководителей страны, не успевших сносить башмаки из цековских или обкомовских каптерок. Русский христианский живописец Илья Глазунов вполне мог бы написать серию исторических картин: “Причащение мэра Лужкова/генсека Зюганова...” и т.п. - лица заменяемы, композицию и одухотворенные глазуновские глаза можно сохранить. Если вдуматься, однако, это видимое притворство не так уж противоестественно, воцерковление коммуниста как способ поведения логично, привычно, рутинно, пуристов может смущать лишь смена церкви.

В свое время один теоретик успешно защитил диссертацию, где была научно показана антирелигиозная сущность социалистического реализма. Диссертация так и называлась: “Антирелигиозная сущность социалистического реализма”. Автору, разумеется, нужна была не столько истина, сколько ученая степень. Тем на менее, нельзя не воскликнуть: сколько иллюзий! Ничего антирелигиозного в социалистическом реализме не было, точно так же, как и в практике реального социализма. Другая религия, другие каноны, другая церковь, другая инквизиция, другая цензура, другое ханжество, другие святыни, святые, мученики... Если уж говорить об антирелигиозном эффекте советского опыта, то он - благодаря своей одноприродности и своему структурному подобию - мог бы стать пастеровской прививкой от религиозности. Но и это не случилось. Вакцина должна быть ослабленной культурой, а советская церковь - в своей наглядной гротескности и анахроничных преувеличениях, в своей смертельной серьезности - только подавляла имунную систему. Спора религии и атеизма не было, была битва церквей. Антицерковность советской системы была всего лишь эвфемизмом, плохо скрывавшим смысл неравного противостояния церквей и вер, из которых одна была одновременно и властью, и государством.

Это обширная тема, из которой сейчас интересна лишь та ее часть, которая касается образа и слова. Откуда такое специфически советское отношение к слову и имени? Истоки его нетрудно найти в древних мифах о сотворении мира через слово - от древнейшего египетского и до библейского, в магии и мистике слова, в суровом моисеевом запрете произносить имя Божие, в теологической лингвистике, возводившей связь между словом и называемой вещью к первотворцу. Труды товарища Сталина по вопросам языкознания...

При царском режиме улица называлась Еврейской.

Нет, нет, никто никогда не посмеет обвинить меня в чувстве или, еще хуже, пропаганде какой-нибудь там национальной исключительности, в указании на особую судьбу, качества и предназначение некоторого этноса. Любая улица, в имени которой звучала национальная нота, подвергалась в те времена назывательному исправлению. Так было, как мы видели, с Польской и Большой Арнаутской, но так было и с Малой Арнаутской (этого еще нехватало, две улицы имени одной загадочной нации!), Греческой улицей и площадью (опять!)...

Если я позволил себе как-то выделить трудное ономастическое прошлое улицы Бебеля, то оправданием для такого отличия может быть ее интересное будущее.

4.

Заколдованное слово, надежно погребенное, казалось бы, под прочным слоем уличного новояза, демонстрировало редкую живучесть и проступало сквозь покровы - пусть частично, но очень заметно, хотя бы в одной точке, вот там, в середине квартала между вечной Пушкинской и доисторической Польской, впоследствии Кангуна. Там, под номером 12, стоял жилой дом, выстроенный в самом начале века по проекту известного в Одессе архитектора В.Прохаска, - настолько известного, что его имя было высечено на мраморной дощечке, вмурованной в стену дома навсегда. Эстетский снобизм ему был чужд - Прохаска не был поклонником упадочных форм модерна, он развивал в своем творчестве лучшие традиции Ренессанса. Так считают специалисты, авторы комментария к альбому об Одессе. Это указание, изложенное на научном языке своего времени и места, не следует понимать буквально: дом не был похож ни на флорентинские палаццо XV века, ни на собор святого Петра. “Лучшие традиции” означает “прогрессивные”; в некотором смысле историк одесской архитектуры прав.

Когда я встречаюсь ныне с одесситами, начинаются неизбежные в таких случаях биотопографические обнюхивания по стереотипной формуле “а где вы жили в Одессе?” Стоит мне признаться, что я родился и вырос на Бебеля 12, как в глазах моих собеседников возникает особого рода свечение.

Нет, говорят мне они, вы в этом доме жить не могли, это невозможно! Надо принять во внимание, что большая часть моих земляков принадлежит, скажем так, к следующим после моего поколениям. Между тем, я действительно жил в этом доме до самого нашего бегства из Одессы в августе 1941 г.

В прошлые времена случалось встречать одесситов, которые не сомневались в моей правдивости. Например, где-то в конце 1943 или в начале 1944 года, в Москве, за Киевским вокзалом...

Причуды судьбы сделали

меня, тогда - младшего техника-лейтенанта, преподавателем ПУАЗО и МЧЗА в 33-м

ОУДРОА МУЛ ВЗА КА. Государственные виды России и сейчас не позволяют мне

раскрыть эти завораживающие аббревиатуры, но любой, кто сочтет их невероятными,

выдаст свою неспособность понимать специфику военных реалий. Скажу только, что

институция под столь моудроаеным

названием была предназначена совершенствовать профессиональные знания офицеров,

временно оказавшихся без должности. Однажды к нам в ОУДРОА поступила группа

старших офицеров - от майора до полковника; мы вместе отправились в ЦДСА

заслушать авторитетную лекцию о международном положении, которое доставляло нам

много тревог. Мы заблудились в парадных лабиринтах дворца военной культуры - и

некий майор обратился ко мне:

- Ну, младший лейтенент, вы москвич, ведите нас.

- Я не москвич, я одессит.

Майор тоже оказался

одесситом! И, представьте себе, я его спросил:

- А где вы жили в Одессе?

- Я жил на Бебеля 12 -

отвечал честный майор. - Я там учился.

Сказанного было достаточно для мгновенного усмотрения истины.

- Знали ли вы Моисея Борисовича Бернштейна? - спрашиваю я.

- Как же! - восклицает майор. - Это был наш отец!

- Мой тоже - говорю я в

некотором смущении, не столько от скромности, сколько от сознания, что

становлюсь похож на О.Бендера в своем пристрастии к сильным эффектам.

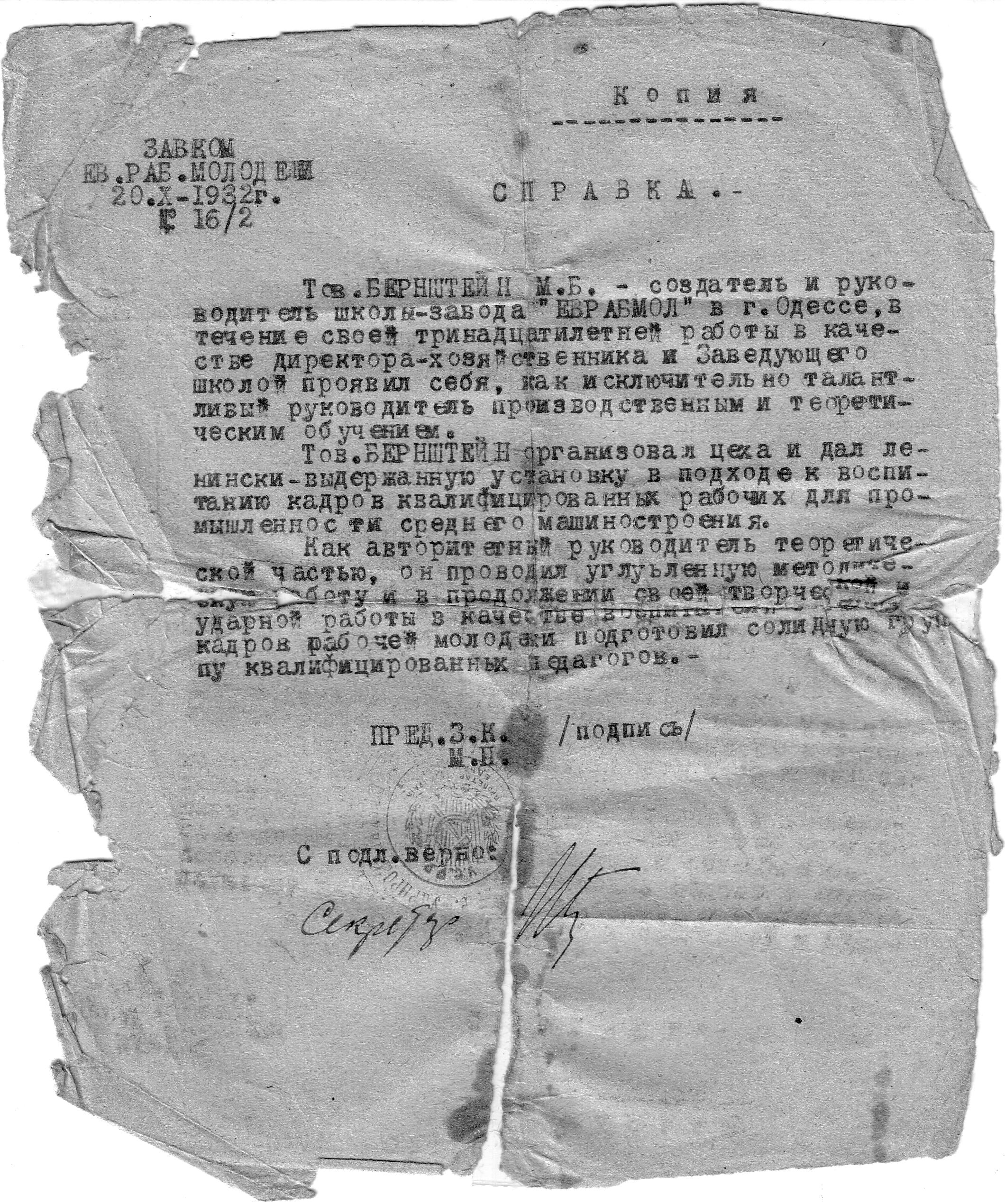

Майор Дудник был воспитанником Еврабмола. Создателем и руководителем Еврабмола был отец. Общежитие Еврабмола и квартиры многих его сотрудников находились в доме, выстроенном с использованием лучших традиций Возрождения.

Аббревиатуру “Еврабмол” можно раскрыть. Полное имя школы было - Первый дом еврейской рабочей молодежи “Еврабмол”. Позднее в бумагах встречался другой вариант - Школа-завод “Еврабмол”. Так или иначе, но слово “еврейский” оставалось на бывшей Еврейской улице до самой войны.

Вот так, молодые люди из Одессы. Тогда в доме на Бебеля 12 можно было рождаться, расти, учить, учиться, жить, быть людьми. Тогда никто не догадывался, какое новое предназначение готовила ему история.

Несовместимым с жизнью дом стал позже. Но вскоре.

5.

Как известно, война

началась в ночь на 22 июня 1941 г.

Месяц Одессу не бомбили.

Иногда над городом кружились досужие немецкие самолеты, зенитки стреляли,

сирены загоняли людей в убежища; для жителей нашего дома таким спасительным

местом были подвальные дровяные сараи, выглядывавшие во двор и на улицу

небольшими горизонтального формата окошками под сводчатыми потолками. На окнах

были негустые, но крепкие решетки - от воров.

Было страшно, но настоящих бомбардировок не было.

"Die erste Кolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert...”

В ночь на 22-е июля, ровно в час назначенный, немецкая бомбардировочная авиация впервые показала одесситам, что она умеет. Тяжелые бомбы, омерзительно свистя, врезались в каменные дома - эта не в наш - с грохотом рушились стены и люди погибали в завалах.

То ли в соответствии с

политико-стратегическими планами немецкого руководства, то ли случайно, но в

результате первых же налетов разрушены были здания одесского НКВД, внешне

аккуратный и ужасающий своей опрятностью квартал Маразлиевской улицы, напротив

Парка Культуры и Отдыха имени Тараса Шевченко. Педантическое указание места и

времени должно скрыть неуверенность повествователя - во-первых, улица не могла

быть имени Маразли, а какого она была имени, никак не вспомнить, во-вторых, я все

это изображаю по памяти и историки могут легко уличить меня в других

фактических неточностях. Но суть и смысл событий я стремлюсь передать верно, в

соответствии с принципом одного из лучших и мудрейших наших гуманитариев.

Важна, говорил В.Бахтин, не точность описания, а глубина постижения.

Разрушение чекистского

гнезда вызвало, надо полагать, чувство глубокого удовлетворения у врагов

социализма по обе стороны подвижной линии фронта. В некотором смысле оно было

преждевременным. Мы-то знаем, что живучесть этих органов и их способность к

регенерации превосходят самые невероятные природные образцы. А главное,

органы-то нужны всем, особенно - если политические системы близки друг другу.

Неосмотрительное уничтожение помещений и устройств, приспособленных для изоляции,

допросов и других способов добывания истины, отомстило за себя, когда Одесса была оккупирована и отдана под

румынское управление.

[1]

Сигуранца оказалось бездомной.

Между тем,

представительный и монументальный дом, спроектированный Прохаской, как мы

помним, с самыми что ни на есть прогрессивными и, можно сказать,

гуманистическими намерениями - ибо Возрождение и гуманизм нераздельны - этот

замечательный дом уцелел в дни бомбежек и осады.

Здесь-то и поселилась сигуранца.

Оставшихся жильцов выгнали, подвалы, где хранились дрова, уголь и ненужные вещи, где недавно пытались спрятяться от бомб и снарядов матери с детьми, улучшили, усовершенствовали, слегка оборудовали, окошки укрепили, и они стали удобными тюремными камерами; как переустраивали квартиры для новых функций, мне как неспециалисту сказать трудно. Но - на всякое дело есть знатоки и умельцы. Древние греки называли такие умения словом “techne” (техне); вслед за ними и мы говорим — “дело техники”.

С тех пор в этом доме,

действительно, перестали рождаться и расти, учиться и учить; здесь только

убивали или готовили убийства.

Когда Одессу освободили

от немцев и румын, родимые органы, органически родственные органам враждебным,

пришли на готовое. И это было очень кстати. Работы было по горло, как говорится

- таскать не перетаскать.

Бебеля 12 стало одесской лубянкой.

6.

В квартире N 10 (некогда безусловно барской, но средней руки: парадная мраморная лестница в глубине двора, бельэтаж, четыре комнаты, ванная, кухня и при ней комната для прислуги) поначалу, если вести отсчет времен от рождения хрониста, жили всего две с половиной семьи - наша занимала две комнаты, из них первая, она называлась условно кабинетом, была проходная, в другой проходной, “столовой”, жила тетка, мамина сестра, а в независимой комнате напротив входной двери жил некто Михаил, управдом, со своей женой Зинаидой; ее серьги, кольца, крашеные губы и халаты заставили меня считать ее первой красавицей, которую судьба позволила мне увидеть своими глазами. Позднее тетка уехала в Москву, а управдом съехал, надо полагать - с целью улучшения своих жилищных условий.

Управдом, как это ему полагалось по должности, двигался против течения, поскольку власть как-раз в те времена - в интересах трудовых масс - развернула кампанию по уплотнению жилья и жильцов. В бывшую теткину комнату вселились сестры Мария и Неонила Даниловны, которые уплотняли человекометраж нашей квартиры, будучи сами уплотнены вон из небольшого собственного домика на 5-й станции Среднего Фонтана. Проходить через них в кухонную зону стало невозможно. Под коммунальную кухню переоборудовали ванную. В комнате для прислуги время от времени квартировали наши домработницы, пока одна из них, отличенная былинным идиотизмом, Оля по имени, не схлопотала ребенка; дитя греха, правда, куда-то девалось, Оля тут же родила другого, он тоже исчез, но метод серийного производства был освоен, Оля естественно и без пауз переходила из состояния беременности в состояние кормящей матери и обратно, а выселить потенциальную или готовую мать будущего советского человека было невозможно, это противоречило бы принципам социалистической человечности и чадолюбия.

В комнату красавицы Зинаиды вселилась молодая пара - еврейский поэт Ханан Абрамович Вайнерман с женой Верой Абрамовной. Ханан писал стихи на идиш, у Вайнерманов собиралась литературная богема: Ноте Лурье, Друкер; друзья густо курили и обсуждали писательские дела. Когда вышла книжка стихов Ханана, в квартире был устроен большой пир. У Вайнерманов вскоре родилась голубоглазая дочка Юленька, я любил показывать ей козу, вызывая бессмысленный и прекрасный младенческий смех.

В таком составе квартира N 10 встретила лето 1941 года. Перед сдачей города еврейская часть жильцов, Вайнерманы и мы, бежали; если сказать то же терминологически - эвакуировались. Даниловны и непрерывная мать остались.

Сигуранца выставила всех.

Сестер Даниловен, Марию и Неонилу, я разыскал году в 1950-м, они ютились в крохотной подвальной квартирке на Канатной, тогда еще Свердлова, не знаю, как сейчас. О годах оккупации говорили мало.

Вайнерманы после войны вернулись в Одессу. Мне казалось, что Ханан, этот робкий и безобидный человек, ничего больше не умел, как только сочинять стихи на идиш. Вот тогда это было уже очень нехорошо, и чем дальше, тем становилось хуже.

Нет сомнения, что в поэзии

Ханана Вайнермана четко прослеживались партийные и патриотические идеи, ноты

гордости за свою социалистическую родину звучали с подлинной поэтической силой,

а образы счастливой жизни советских людей, в том числе и даже в особенности -

людей еврейского происхождения, отличались определенностью контуров и солнечной

яркостью красок. Эти качества были необходимым условием существования советской

поэзии и самого поэта. Да, верно, совершенно необходимым. Но недостаточным, ибо

высшие цели и сокровенные причины требовали от власти проницательных интуиций и

решительных действий — вне зависимости от слов, поступков и убеждений отдельных

поэтов.

Наконец, за

Хананом пришли и увезли его - на Бебеля 12. [2]

Ханан выжил. Не потому, что был невиновен или могуч телом и духом, ему просто повезло, он не успел погибнуть. Мы встретились с ним и с Верой в Одессе в конце пятидесятых, вскоре после его возвращения оттуда. Нам не терпелось расспросить его, но он помалкивал. Вера сказала мне: Боря, не спрашивай у него ни о чем, он ничего не расскажет, ему страшно. Если хочешь что-нибудь узнать, спроси у меня, мне он рассказывает, иногда, ночью, под одеялом, шопотом....

Тем не менее, одну фразу Ханан мне сказал сам.“Боря, - сказал он ( это слышали только абрикосовые деревья дачного кооператива «Солнечное» ) - меня допрашивали в нашей квартире, в вашем кабинете.”

7.

Какое-то внутреннее препятствие все еще мешает мне приступить к изложению центрального сюжета. Собственно, я знаю какое. Сходные случаи описаны во всех популярных сочинениях по теории литературы. Автор начинает все более отождествлять себя со своим героем (“Госпожа Бовари - это я”) и следует за ним туда, куда и не чаял.

Мне совсем нетрудно отождествить себя с еврейским поэтом Хананом Вайнерманом. Когда его «взяли», он знал, куда его повезут и где будут мучить. Скорее всего, железные ворота и верные часовые в сводчатом туннеле за ними ему не были видны, его вытолкали из фургона государственной безопасности уже в круглом дворе-колодце и отвели в подвальную камеру. В довоенное время туда вела небольшая лестница - мимо дворницкой квартиры, очень было удобно приспособить ее под тюремную контору. Канализации там, в подвальных камерах не было, это мы точно помнили, но она в тюрьме и не требуется.

О чем размышляет невинный человек в темном ожидании первой встречи с гражданином следователем? О жене и дочери? О наименее губительных признаниях, когда начнут бить? Или при первых угрозах? Кого оговорить, а кого не предать? Возможно, Ханана била неуемная дрожь и он вообще ни на чем не мог сосредоточиться. Сколько времени так можно погибать? Были ли соседи по камере-сараю и что они?

Но вот - Вайнермана

вызывают на допрос. Какой путь вел от бывшего сарая до бывшей квартиры >N 10?

Инженерная служба

румынских, а тем более советских органов могла себе позволить рационально

обоснованные расходы и соорудить подземный коридор до лестниц, парадной или

черной, по которым можно было привести преступника на допрос в наш кабинет. Но

можно было и без подземного коридора. Если по парадной, то его следовало

провести через двор, затем - полтора марша по светлой мраморной лестнице (не

так уж высоко, удобно, если ноги не держат), первая, левая дверь на площадке

бель-этажа - и он оказывается прямо напротив двери своей комнаты - той, с большим окном слева, куда он

вселился с Верой лет за восемь до войны, где писал стихи, спорил о литературе с

друзьями, где родилась Юленька. Затем ему велят итти направо... Возможно, инженерная

мысль организовала движение заключенных на допросы иначе, был такой

конструктивный ход и он кажется мне более удачным.

Из подвалов левой стороны двора, там, где вход охраняла бывшая квартира дворника Григория, нетрудно было соорудить подземный выход к длинному коридору, который вел мимо публичного туалета на черный двор. В каждом дворе нашего южного города, в каком-нибудь дальнем углу можно было найти спасительную нишу, такова была традиция. Одессит, попавший в Москву или Питер, не уставал удивляться бесчеловечной жестокости отцов и строителей города - известны случаи, когда отсутствие поблизости общественного туалета имело необратимые последствия. Обширный, темный бифункциональный коридор в детстве внушал мне ужас. Чтобы попасть на черный двор, надо было миновать это место, открытое взорам прохожего, маленьким я был стыдлив. Иногда мне покровительствовала старшая кузина Жозя, она жила в нашем же доме и была моим самым близким другом и покровителем; входя в ужасный коридор, она громко и нараспев кричала: “КТО ЕСТЬ?”. Я изумлялся ее героической находчивости. Если НИКОГО НЕ БЫЛО, мы смело следовали мимо человеколюбивого устройства на три очка и выходили на черный двор, откуда по черной же лестнице можно было попасть на кухни многих квартир, в том числе и нашей.

Трудно допустить, чтобы пространственно-психологические стратеги из одесского КГБ упустили такую возможность. Вообразите - из тесной и вонючей камеры разоблаченного агента Моссада, ЦРУ и всего мирового сионизма вели по ступенчато расширяющемуся коридору, где густая вонь параши переходила в разбавленную вонь дворовой уборной, затем - через узкий черный двор и по черному ходу его вводили на бывшую кухню, там наверняка за казенным столом сидел дежурный старшина в фуражке с исторически малиновым околышем, он что-то проверял и регистрировал, затем, мимо малой дежурки (там в мирное время неутомимо зачинала эмансипированная домработница Оля), через узковатый проход - в обширную канцелярию, бывшую комнату Даниловен, где углублялись в папки с надписью “ДЕЛО” молчаливые офицеры в форме и в статском, гладкие, невыразительно пристойные, без индивидуальных примет... Далее - чистый коридор, где справа - та самая парадная дверь, а напротив нее, слева - дверь в свою комнату, в комнату Вайнерманов. Интересно, в каком положении находилась дверь, когда Ханана вели на допрос - закрытом наглухо? Распахнутом? Или чуть приоткрытом? Слышались ли оттуда, из комнаты, какие-нибудь звуки - крики, хрипы, или, скажем, гул доверительной беседы?

Проходить, проходить, не останавливаться! Не смотреть по сторонам! Прямо! Прямо - это и была дверь в наш “кабинет”. Стол следователя, вероятно, стоял у окон... нет, скорее - слева от двери, около высокой кафельной печи, а одинокий аскетический стул для поэта-преступника, шпиона и вредителя - посреди комнаты, спиной к окнам... Нет, первый вариант лучше: следователь спиной к окнам, тогда его силуэт против света, в контражуре, как говорят специалисты, воспринимается обобщенно и выражение лица плохо различимо, тогда как мимика допрашиваемого видна во всех нюансах и выдает проницательному следователю попытки скрыть истину. Впрочем, почему его надо допрашивать днем?

Значит, так. Следователь сидит спиной к простенку между балконом и окном, примерно в том месте, где находилась клавиатура рояля. Мама была пианистка, она окочила Одесскую Консерваторию, дома бывало много учеников и постоянно звучала музыка так называемого педагогического репертуара, я с младенчества знал ее на слух. Рабочий инструмент был кабинетный рояль фирмы Мюльбах; я рано научился читать, но, конечно, одной кириллицей; слово MUHLBACH я легко прочитывал как русское “мунгвасн” - и эти непроизносимые “мунг”, “нгв” и “ васн” очень меня раздражали. Позднее ко мне стала приходить учительница немецкого Елизавета Адольфовна Гут, коммунистка, бежавшая от Гитлера, не знавшая ни слова по-русски, оголодавшая и запуганная, с глубоко запавшими немецкими глазами - мама всегда приготовляла ей к уроку чай с бутербродами. Она научила меня латинскому шрифту и, чтоб не измучилось дитя, давала мне читать что-нибудь интересное для мальчика - вначале это был Reineke Fuchs Гёте, не адаптированный, впрочем, для нежного возраста. Благодаря науке я стал правильно читать название фирмы на крышке фортепиано, но зато появились другие неясности и среди них такая - куда, спустя некоторое время, девалась сама Елизавета Адольфовна?

Да. Значит так. Там, где

кончались клавиши четвертой октавы, спиной к простенку, - к простенку, к

простенку, слышите, как это просто рифмуется? - сидит следователь.

Вайнерман, за дачу ложных показаний вы будете нести ответственность по статье 000, параграф 00, пункт 0

Уголовного Кодекса УССР. Вам понятно? Распишитесь вот здесь. Да нет, здесь!! Вы

должны говорить мне только правду. Нам все известно. Добровольное признание

может облегчить вашу участь.

Товарищ лейтенант...

Я вам не товарищ!

Извините! Гражданин лейтенант, я не...

8.

Слово Еврабмол я помню столько же, сколько я помню себя. Оно принадлежало к тому набору первых слов, которые определяют и организуют мир ребенка, а потому они - больше чем слова, это экзистенциально данные сущности, абсолютные категории - свет, мама, тетя Фаня, отец, окно, звуки фортепиано, молоко, кабаковая каша, двор, акация. Еврабмол и еврабмольское было для меня исходной субстанцией, не имевшей начала и не подверженной изменениям. Ею все было пронизано. Она не имела ограничений ни во времени, ни в пространстве, т.е. - не принадлежала к конечным вещам. Вот тут, первая парадная лестница справа от ворот, на втором и третьем этаже - общежитие, где живут еврабмольцы и еврабмолки. Сколько их - такой вопрос не приходил мне в голову, их - неопределенное множество. Они приходят сюда и отсюда уходят в Еврабмол, который, следовательно, продолжается куда-то во вне чувственно воспринимаемой ойкумены. То же с большинством здешних взрослых. Дядя Абраша, папин брат, чему-то учит в Еврабмоле. Фридман Нухимович, их сосед, тоже. В том же коридоре, в другой комнате живут Енета Семеновна Гликсберг и ее муж Яков Моисеевич Плих - они тоже там работают. Ниже этажом, в похожем коридоре живет Ревекка Яковлевна - она фельдшерица в Еврабмоле. Еще там живут Сосисы. На нашей лестнице - Банкальтеры, Скибинские, Гоникманы, Флейшеры, Путиловы - они тоже причастны к Еврабмолу...

Отделить себя и отца от Еврабмола я не мог и только существенно позднее всепроникающее присутствие Еврабмола, его бесконечность во времени и пространстве и потому его идеальная внешняя и внутренняя неоформленность стала уступать место более определенным контурам и членениям.

Я долго не мог понять, кто такой в Еврабмоле Моисей Борисович - и не чувствовал такой нужды. Даже тогда, когда формально, на словах, я узнал, что отец - “заведуюший”, из этого ничего решительно не следовало. Вплоть до критического события, которое обогатило меня неслыханным жизненым опытом.

Почти квадратный двор-колодец, столь типичный для архитектурной эклектики конца прошлого века и столь ценимый ее современными поклонниками, был прежде всего пространством детского общения. Там происходили всякого рода традиционные игры, обсуждения, завязывались дружбы, складывались иерархии. Небольшой космос двора имел свое гравитационное поле. Не забудем, что дело происходило в Одессе, где мир подростков - а при них и детей - был стихийно организован в единицы различной мощности, но имевшие одно классификационное название - шпана. Шпана с Большой Арнаутской, шпана с Бебеля не шла, разумеется, ни в какое сравнение с ужасной Портовой или Молдаванской шпаной - при одном только их имени волосы становились дыбом. Тем не менее, и мы были шпана. Шпана с Бебеля, в соответствии с принципами Генеральной Теории Систем, состояла из подсистем; шпана с Бебеля 12 и была такой минимальной системной единицей, ниже шли уже подсистемы подсистем другой природы.

Сама жизнь сделала лидером нашей дворовой шпаны Володьку Генкенёва, сына упомянутого ранее дворника Григория, пьяницы. Его, Володьки, кандидатура никогда и никем не обсуждалась, само собою разумелось, что вождь - он. Теперь это таинственное свойство называют харизмой. Шпана наша, рыхлая и слабая, ничем не походила на сплоченную стаю, внутридворовое общение разнообразного свойства было ее главным занятием. Понятно, тут были свои аристократы и свои парии. Два мальчика Гоникманы, видимо - из очень бедной семьи, тихие, всегда сопливые и плохо одетые (мы все тогда не у лучших кутюрье с Дерибасовской одевались, но они уж совсем были рвань) занимали в сообществе самые последние места. Старшего, вдобавок ко всем бедам, еще звали Ира, это было уже слишком.

Однажды сообщество,

полное затей, избрало предметом испытания меня. В тот серенький день зрелой

одесской осени Володьку, видимо, посетила муза. Охваченный творческим

восторгом, он бросил мне вызов.

Слабо тебе (это мне,

значит) - сказал Володька - дать Ирке в морду!

Народ очень оживился: моя

кротость и флегматическая медлительность были широко известны. Володьку шумно

поддержали. Дворовые дамы, в возрасте от шести до примерно одиннадцати,

кровожадно вторили руководителю, что, мол, куда ему, слабо ему.

Ирка безучастно стоял тут

же.

За что я должен был дать

ему по морде - вопрос неуместный, вся интрига не имела отношения к проблеме

вины и возмездия. Суть дела была в том, и только в том, может ли он, то-есть я,

дать человеку в морду. Всем было ясно, что драки не будет, что Ирка, мой

ровесник, но еще более хилый, чем я, сдачи не даст. Он был всего лишь орудием

проверки, неизбежной для исследовательских целей и для общего блага жертвой,

морской свинкой, вот и все. Так в древней Спарте свободный юноша, чтобы

доказать свое право вступить в сообщество мужей, должен был убить илота.

Давление общественного

мнения нарастало и вскоре стало невыносимым. Ирка ждал. Чего мог ждать от

судьбы мальчик, носивший девичье имя?

В конце концов, всякому

малодушию есть предел. Я сдался, развернулся и неловко ткнул его кулаком в

щеку.

Ирка заревел и, смешивая

сопли со слезами, пошел домой. Публика, довольная гладиаторским представлением,

разбрелась. Герой тщетно пробовал услышать в душе медь победных фанфар. Ничего,

кроме неясного чувства отвращения к самому себе. Насильственное прикосновение

моего кулака к невинному иркиному лицу имело для меня роковые последствия: до

сих пор не могу вообразить себя наносящим другому человеку удар по лицу - даже

если лицо этого просит и мне очень хочется.

Надо было как-то

избавиться от мерзкого осадка - и я отправился еще погулять. Когда стемнело, я

вернулся домой. И вот тут...

Оказывается, Ирка дома

нажаловался на меня, а его отец, спустившись тремя этажами ниже, рассказал обо

всем моему. Как папа Гоникман построил жалобу, установить невозможно. Но мой

отец был вне себя. Не помню, чтобы я видел его когда нибудь в таком гневе и

отчаянии.

Директорский сынок! -

кричал он страшным голосом. -

Директорский сынок избивает детей его сотрудников и подчиненных! Тебе, думаешь,

все можно! Позор! Что я теперь должен делать?!

Я хотел объяснить, что

мне такое не могло даже в голову притти, что все было совсем не так. Конечно,

не надо было, ох, не надо было, но при чем тут сынок, я даже не очень понимаю,

что это значит “директор” и чем он отличается от Гоникмана. Но меня не слушали.

Самое ужасное и непостижимое было то, что отец кричал и плакал вместе.

Мне тогда, я думаю, было

лет семь, не больше. Понятие “директор”, этот непроницаемый для сознания

атрибут Моисея Борисовича, в некотором отношении стало для меня яснее и было,

наконец, соотнесено с занятиями отца. Причина его крайнего - до слез -

расстройства стала проясняться куда позднее. Создатель и ведущий уникальной

школы, собравший единомышленников, с которыми вместе формировал - из сотен

обездоленных и затерянных в трещинах исторических разломов еврейских детей -

достойных и вооруженных к жизни людей, он переживал мой поступок, как педагогическое

поражение, как крах собственных моральных принципов, как несмываемый позор.

9.

Впрочем, были вещи еще более опасные для его дела и идей, чем мое бессознательное и непреднамеренное хамство. У вечного, как мне казалось, единства “папа-Еврабмол” было временное ограничение, начало и конец.

Конец я видел своими глазами, не вполне понимая, что происходит. Странно, не понимал ведь, меня в то время очень охраняли от травмируюших знаний, но из сотен и сотен дней детства один остался в памяти с преувеличенной оптической внятностью - как батальная диорама, созданная мастерами Студии Военных Художников имени Грекова: дали написаны на холсте, а передний, главный план исполнен в трех измерениях, цветной, совсем как настоящий.

Отец в тот день был дома. К нему с утра и до вечера ходили люди, которых я хорошо знал - его друзья и сотрудники. Они уговаривали его что-то сделать или, напротив, чего-то не делать. Он не соглашался.

Его рабочий стол стоял тогда в большой комнате, “кабинете”, под углом к стене, стул спиной к кафельной печке. Посетители сидели по другую сторону. Отец был взолнован до крайности и по большей части стоял. Каждому он повторял один и тот же довод, наглядно моделируемый.

“Сначала придет кто-нибудь и скажет мне: поставь этот стул сюда!” И он ставил стул к стенке. “Потом придет другой и велит поставить стул сюда!” И он переставлял стул к печке. “Затем является третий и распоряжается поставить его сюда...” Стул перемещался на новое место... Каждому, даже мне, становилось ясно, что так никто на стуле усидеть не может.

Это был день, когда отец решил оставить Еврабмол. Творческая магма, освобожденная вовсе не октябрем, как принято было считать, а февралем, и получавшая свои формы от послереволюционного интеллигентского идеализма, энтузиазма и самопожертвования, к началу тридцатых стала немыслимой, невозможной, враждебной. В хорошо расчерченной амбарной книге советского образования для необычной и по одному этому уже вредной школы тогда не было - и не могло быть - подходящей графы. Демонстративная перестановка стула только частично, плоско и бесцветно, демонстрировала внешнюю сторону событий, ибо каждое новое переустройство Еврабмола сопряжено было с варварским искажением его замысла, опыта, его сути. Уход отца был, помимо всего, символическим жестом, указанием на то, что идея убита.

Заведение осталось, как пустая и скособоченная форма. Вскоре оно получило новое имя - Школа-завод имени С.М.Кирова.

После своего ухода в 1932 году отец передал богатейший архив Еврабмола в музей имени Менделе Мойхер Сфорима. Был такой музей в Одессе. Гитлеровцы сожгли музей вместе с его коллекциями.

Осталась только память создателей школы и ее воспитанников. Это условное разделение, Еврабмол был их общим творением. Но целое оставалось в памяти одного, первого.

10.

Получив ананьевское

свидетельство, отец несколько лет учительствовал в разных местах пестрого юга -

в Молдавии, в Каменец-Подольске, в Елисаветграде, в Севастополе, обучая своих

единоверцев, как было ему позволено. В начале Первой мировой войны его

мобилизовали. Одно время он служил в госпитальной лаборатории, но вскоре был

отпущен с белым билетом из-за очень сильной близорукости.

Позднее семья перебралась

в Одессу.

Советы трудно овладевали югом Украины. Цвета власти в Одессе менялись то и дело; случалось, государственная граница делила город пополам. В конце концов судьба, как известно, улыбнулась большевикам.

Один из высших иерархов православной церкви того времени полагал, что таким способом небо покарало Россию. Это нам за грехи наши, говорил он. Возможно. В таких делах я воздерживаюсь от спора, хотя принцип коллективной ответственности и коллективной вины вызывает у меня возражения. Во всяком случае, если целью наказания было нравственное преображение погрязшей во грехе страны, мера оказалась неэффективной.

Воспитание пошло другим путем.

Среди наказанных войной, революцией, гражданской войной грешников особый класс составили дети. В 1919 году отец был среди наиболее деятельных учителей и принял на себя труднейшую миссию — заботу о бесприютных, бездомных, уличных и просто неприкаянных подростках.

Еврейские дети были класс в классе. Родимое слово “погром” вошло во многие иностранные языки, оно есть и в Оксфордском иллюстрированном словаре английского языка, где сказано: pogrom, n. Organized massacre, orig. that of Jews in Russia. (1905-1906). [Russ, = ‘destruction’ (grom - thunder)]

В Оксфордский словарь включены только те слова, которые вошли в посвседневное употребление. Буква “n”, набранная курсивом, указывает, что “погром”, как и “хлеб” - имя существительное. Даты в знаменитом словаре можно дополнить: в гражданскую было не меньше. Бывало, что родителей убивали, но дети оставались в живых. Еврейские дети, просто выбитые из колеи историей, новой властью, военным коммунизмом, отданные улице, неприспособленные и неприспособляемые к новым условиям, тоже нуждались в опеке. Отсюда идея Клуба еврейской молодежи, из которого впоследствии вырос и выстроил себя Еврабмол. Тут начало педагогической истории, которую можно назвать, вслед за модным в те поры Анри Бергсоном, творческой эволюцией.

Не знаю, как о ней

рассказать, потому что мое знание - не вполне живое, оно - “со слов”. Отец

сначала вспоминал мне - урывками, по случаю, а позднее, по моему наущению,

записал, как сумел. Запись подлинная, там все первичное. Это целая книга, более

трехсот машинописных страниц. Скоро ее выход: ей пора на сцену.

Но прежде - несколько подготовительных строк.

После ухода из Еврабмола отец служил на менее заметных должностях в различных образовательных институциях особого рода: все они так или иначе принадлежали к “системе подготовки кадров”. Одесский филиал Промакадемии им. Сталина (лексика эпохи, я надеюсь, придаст повествованию сразу и некоторую живость, и привкус достоверности), позднее преобразованный в Институт по повышению квалификации хозяйственников, давал среднее и затем, если удавалось, повышенное образование выдвиженцам - руководителям предприятий и проч., заслуженным коммунистам, не всегда знавшим грамоте. Там он преподавал, одно время был деканом, заведовал учебной частью, и тогда же сам экстерном сдал экзамены и защитил диплом на инженера. Можно предположить — он сам был в этом уверен — что скромная эта позиция уберегла его, беспартийного и более не директора, от ареста и гибели в 1937-м году.

К началу войны он был начальником отдела подготовки кадров на заводе имени Октябрьской революции. Завод изготовлял сельскохозяйственные машины и отдел занимался обучением юных контингентов нужным заводу специальностям - токарей, слесарей, фрезеровщиков, литейщиков, модельщиков и всякое такое. С этим заводом мы бежали в августе из почти окруженной Одессы — морем, на грузовом теплоходе “Ян Фабрициус”. Это была официальная эвакуация сотрудников завода и членов их семей; тем не менее, за право на место в трюме или на палубе теплохода надо было уплатить взятку соответствующему начальнику — по две тысячи рублей с головы. Как цена жизни это недорого, но не у всех были необходимые тысячи. У нас, например, не было, удалось занять у родственников, которые — зато — уплатив за себя и за нас, спасались на этом же “Фабрициусе”. Впрочем, подробности опустим до времени.

Вот пунктир нашего бегства: Мариуполь, Ростов на Дону, Северный Кавказ: село Благодарное, Ставропольского края, первая остановка, я посещаю школу, отец - мастер-нормировщик в мастерских МТС. Немцы захватывают Ростов и нависают над Северным Кавказом, второе бегство — через весь Северный Кавказ, на пороге зимы, на открытой платформе с железной рудой, мимо беженских таборов в чистом поле под открытым небом, куда должны были сбросить и нас, но почему-то не сбрасывали — до самой Махач-Калы. Многотысячный бивуак-очередь в вязкой, перемешанной с человеческими отходами грязи необъятного порта Махач-Калы, костры, детский плач, холодные ночи, всепроникающая липкая вонь, и через несколько суток - посадка на дряхлую грузовую посудину, которую долго будет носить по штормовому Каспию, затем — Красноводск, теплушки, набитые людьми, длинное странствие по среднеазиатским равнинам, стоп — выгрузка на станции Багдад, именно так, дрянной городишко Серов посреди неописуемой Ферганской долины, меж двух хрустальных горных гряд, визирь из райкома партии распределяет человеческий материал по колхозам Багдадского района, нам достается колхоз Игермаилык Октябрь — возможно, я озвучиваю неточно, но за перевод ручаюсь: то был колхоз имени Двадцатилетия Октября. Как все насыщено Октябрем!

Там бы мы, возможно, и остались навеки, если бы в городе Рубцовске, на далеком Алтае, не обнаружился завод имени Октябрьской революции, тот самый, и не прислал бы отцу усиленный грозными печатями вызов, вызволивший нас из неолитического колхозного строя. К январю 1942 года мы добрались в Рубцовск, сняли два или три квадратных метра пола в глинобитном, утопленном по крышу в снегу домишке на Алейском проспекте (напоминаю: имена, адреса и даты гарантируют правдивость рассказа) и ... как это сказать: и что? Начали жить, - наверное, так. Отец продолжил готовить рабочих, уже из местных, для завода, который вместо плугов поставлял теперь военную продукцию, строго засекреченную; крылышки хвостового оперения мин, по специальному - “стабилизаторов”, закодированных в заводской номенклатуре символом “деталь N 3”, можно было подобрать на любой улице, зимой - в снегу, летом - в пыли, весна и осень были самым трудным временем для шпиона, так как крылышки приходилось выковыривать из густой и глубокой грязи.

Там я завершил свое среднее образование и к осени ушел в армию. Родители остались на Алейском проспекте вдвоем. Надолго. Им предстояли трудные и безрадостные годы: зрение отца все ухудшалось, начальствовали над ним уже другие - малопрофессиональные и неумные люди. Мать преподавала музыкальные дисциплины в педагогическом училище на другом конце города, ее добросовестность и прилежание доставляли немало хлопот учащимся, администрации, а больше всего - ей самой. Степной Алтай, плоский и пустой, с его неистовым климатом, не был спроектирован для обитания, это были резервные пространства, но, как оказалось, они требуются истории куда чаще, чем предполагалось вначале. Надорванное здоровье родителей чутко отзывалось на морозную зиму и знойное лето, песчаные смерчи и свирепые снежные бураны. Одиночество становилось все ощутимей.

Когда к середине пятидесятых мы осели в Таллинне, стало ясно, что родителей пора забирать из Рубцовска.

11.

Последний адрес - многонаселенная коммунальная квартира, большой доходный дом начала века на углу улиц Кройцвальди и Гоголя, бывшей до того Рауа (т.е. Железной), а теперь снова Рауа, в Таллинне. Мудрому достаточно: улицы, дома и коммуналки уже получили свое. Поговорим о чем-нибудь другом - например, о XX съезде КПСС.

Темные тексты газет и партийные слухи давали почувствовать масштабы перемен. Сдавленные голоса дикторов БиБиСи или Голоса Америки, рассудительные интонации лондонского комментатора Анатолия Максимовича Гольдберга пробивались иногда сквозь монотонные громы глушилок и освещали новости дополнительным, заметно более ярким светом. Знал ли Анатолий Максимович, каким он был другом нам всем? Может быть, где-нибудь в архивах подразделений ГБ, уполномоченных следить за собственным народом, еще найдутся статистические данные или экспертные предположения о числе немых собеседников мудрого журналиста, о масштабах этого одностороннего диалога. Анатолию Максимовичу это, правда, уже безразлично, современной России, я думаю, тоже.

Однажды, вскоре после

исторического съезда, когда мы вдвоем слушали запретные слова, отец сказал:

смотри, как интересно стало, даже умирать не хочется.

Он не мог знать, что жить

ему отведено еще шестнадцать лет, что он увидит, как ускорение истории

трансформируется в дряблую, но удушающую, давящую рутину того же качества.

Оставшиеся годы были трудными. Первая неизбежная драма, при всей своей банальности, никогда не утрачивает остроты - я говорю о драме неприменимости деятельного человека, внезапно (тут постепенность случается редко) переключенного на заслуженный отдых. Отец пробовал найти себе профессиональное приложение, предлагал свои услуги и советы эстонским институциям, посылал в газеты и министерства полезные, разумные, целесообразные и потому никому не нужные проекты обновления образования. Знакомые дела.

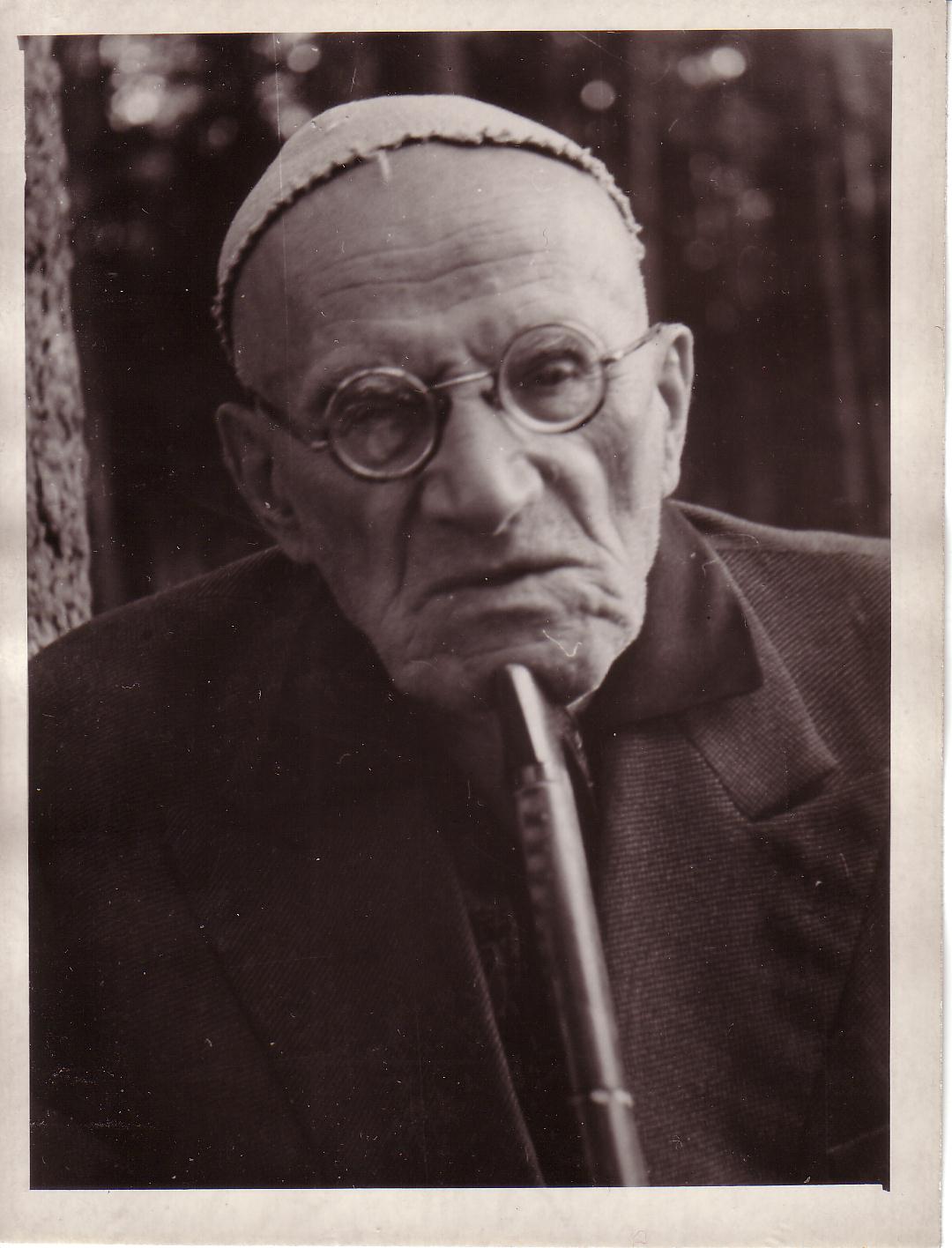

Между тем, здоровье ветшало и главное - зрение становилось все хуже. В Москве ему сделали операцию по удалению катаракты - под непрозрачным хрусталиком оказалось мертвое глазное дно. Другой глаз видел немного, свет проникал сбоку. Вскоре он стал способен только на первично бытийное отделение света от тьмы. Читать он уже не мог, писал наощупь, по памяти, строчки наезжали друг на друга и уходили за пределы листа. Между тем, ясный, сильный и активный ум требовал пищи и смысла. Мы купили кошмарную новую пишущую машинку “Москва”, она была первая, позднее удалось ее сменить на “Эрику”, я наклеил бумажки на опорные клавиши, и отец самодеятельно выучился печатать вслепую, с опечатками, с ошибками, медленно, но писал.

Мама читала ему вслух до изнеможения, а изнемогать ей было нельзя - ее мучила стенокардия вместе с многими другими недугами. В доме оявились “чтицы”, по нынешнему - секретарши, одни были платные, другие — добровольные, большая часть волонтеров были ученицы близлежащей таллиннской школы; их воодушевляла в течение долгих лет классная руководительница и учительница английского, сейчас она живет тут неподалеку, в Сан Хозе, мы иногда видимся. Лия Александровна, я не забываю, как это было!

Время “чтиц” было святое, ничто не должно было и не могло помешать. Чтение газет, книг, писем, письмо под диктовку... Тем не менее, энергия рассеивалась без фокуса.

Вот тогда-то мне и пришла

мысль о мемуарах. Отец время от времени рассказывал мне об Еврабмоле - по

случаю, в связи с каким-либо смежным сюжетом, человеком. Однажды я сказал ему,

слепому: память об Еврабмоле надо сохранить, почему бы тебе это не

записать?

Он подумал, подумал, и начал.

12.

Он строил словесную копию Еврабмола так же методично и так же творчески, как строил некогда сам Еврабмол.

Он разыскивал своих воспитанников. Некоторые переписывались с ним, навещали его в Таллинне и раньше, через них нашлись другие, эти знали о следующих. Стал накапливаться архив - взрослые и изрядно немолодые люди должны были вспомнить о годах учения и рассказать о своей жизни. Этот архив был упорядочен и снабжен списком-каталогом. Туда же были включены письма учителей-соратников — тех, кто еще оставался. Не все, что там рассказано, вошло в текст — композиция очерка, как назвал его отец, определила способ отбора. Из архива получился в конце концов живой ореол судеб и воспоминаний, связанный с очерком, но не принадлежащий ему — как и полагается ореолу; в те времена интеллектуалы называли подвижную совокупность этого рода “большим текстом”.

Далее, отец тщательно продумал структуру очерка, который должен был соединить повествование, “историю-контейнер”, вместивший микроистории, случаи, действующих лиц, с многогранным анализом педагогической системы, какой она кристаллизовалась в токе самой этой истории.

И наконец - труд по наращиванию самой текстовой плоти очерка. Никак не могу найти подходящего эпитета к слову “труд”. Великий труд? Адский труд? Может быть, но хотелось бы избежать патетики. Сизифов труд? В некотором смысле верно, иногда пропадали написанные фрагменты, заготовки, кусок, напечатанный на машинке, невозможно было прочесть - лист незаметно для пишущего кривился и комкался, надо было делать сначала, - однако камень в конце концов, после долгих лет работы, удалось вкатить на вершину.

Пусть так и останется: труд без эпитетов.

К привычной технологии мы со временем добавили еще одну сказочную новинку отечественной промышленности - лентопротяжный магнитофон: отец в одиночестве диктовал на пленку, девочка-чтица потом переписывала надиктованный фрагмент. Так можно было с’экономить время, это во-первых, а во-вторых - записать мысль сразу, не дожидаясь урочного визита. Сохранилась магнитофонная запись: отец диктует - медленно и внятно, обдумывая суть и выстраивая фразу.

Но целое надо было держать в памяти.

План и написанные куски отец посылал нескольким друзьям по Еврабмолу - учителям и ученикам. Енета Семеновна Гликсберг, некогда учившая еврабмольских мальчиков и девочек русскому языку и литературе, и ее муж, Яков Моисеевич Плих, присылали из Одессы подробные разборы (Енета Семеновна, Вы это знали, но тут я не могу удержаться, чтобы не сказать всем, кому интересно: письма Ваших бывших учеников, будь они профессорами, белошвейками, офицерами или инженерами, написаны грамотно! И говорили они грамотно! И это во времена, когда заговорила улица безъязыкая, когда нормативная русская речь, в газете на радио и на телевидении билась в конвульсиях, от которых остались несводимые шрамы - “нагнетают обстановку”, “над нами довлеет груз” и т.п.; когда днепропетровское произношение “под Брежнева” стало всесоюзным холуйским правилом орфоэпии).

Были и другие референты. Особая роль отдана была любимой ученице Ханке Бурдо, учительнице, директору школы на Украине, в Прилуках. Она редактировала готовую, вернее сказать — почти готовую рукопись, написала вступительную статью, успела приехать в Таллинн — повидаться и поговорить.

“Это было в 1972 году, за два месяца до его смерти, - писала Ханка. - 28 сентября на рассвете я позвонила в парадную дверь кв. N 2 дома N 7 по улице Крейцвальди в Таллинне. Рука у меня дрожала от волнения. Около 35 лет я не видела моего учителя, с которым почти все время переписывалась. Я уже - пенсионерка, убеленная сединой, каков же он - мой 85-летний учитель? Кто откроет мне дверь? Но вот - дверь отворилась и передо мной Он - мой старый мудрый «четырехглазый» учитель. Ростом стал ниже, морщин побольше, но голос бодрый и радостный. Возглас: «Ханочка, это ты? Наконец-то!» Этот день останется для меня памятным до конца дней моих. Мы целый день вспоминали. Было о чем вспомнить: счастливые дни моей юности под его руководством, когда он находился в расцвете творческих сил, суровые годы войны, погибших родных и друзей. Он смотрел на меня незрячими открытыми глазами сквозь свои двойные очки и спрашивал «Какая же ты теперь, Ханочка? Я ведь не вижу тебя и представляю такой, какой ты была 40 лет назад.» А затем предложил записать на магнитофонной пленке наш разговор, чтобы иметь возможность «послушать твой родной для меня голос»...”

С поправками и замечаниями Ханки Бурдо я передал черновую машинопись для перепечатки набело.

13.

Очерк “На заре” — так озаглавил его отец — должен шокировать нынешнего читателя по меньшей мере дважды.

О первом и главном шоке — позднее, а сначала — о стиле.

Часто кажется, что это отчет, написанный для некой руководящей инстанции — разумеется, советской. Скажем, для наробраза — это колючее слово, гибрид нар, робы и>дикобраза, вечно звучало в доме моего детства и означало “отдел народного образования”. Почему отец, прекрасно владевший живым и острым письмом, то и дело впадал в эту официальную, “клякспапирную”, как сказал бы Гейне, манеру — трудно сказать. Впрочем, есть в очерке прекрасно изложенные эпизоды и сочные характеры, и не так уж мало. Но отцу важнее было не столько рассказывать, сколько изложить принципы школы, собственно история ему мешала и он хотел побыстрее с нею управиться — или привести ее к дезиндивидуализированной принципиальной схеме. К тому же, ему было важно, чтобы его поняла советская власть брежневской эпохи, чтобы она как-то запомнила его педагогический опыт. Ему казалось, и не только ему, и не без оснований, что эта склерозированная система — на много поколений.

Стирание уникального, персонального начала я вижу и в том, что о себе самом он писал нейтрально - “руководство”, “заведующий”, в крайнем случае - М.Б. Местоимение первого лица единственного числа в рукописи надо специально выискивать, можно подумать, что такая грамматическая форма в русском языке редкость. Поэтому, думаю, он не включил в очерк почти ничего из писем учеников - там было много от реальности, но отслоить их рассказы от его личности было бы невозможно.

Вот отрывок из письма военных лет.

“Дорогой отец, бушует

война, трудно мне сейчас с осиротевшими тремя малышами. Но я вспоминаю Вас,

Вашу науку преодолевать трудности и в этих воспоминаниях нахожу источник силы.

Вспоминаю 1920 г., когда мы жили на бывшей барской разрушенной даче, и Вы с

ребятами на своем горбу таскали мешки с крупой для нас, голодных сирот. Как

сейчас вижу Моисея Яковлевича Баска [3] , который впрягался в телегу вместо лошади и вез с

ребятами воду в бочке. Рядом с ними были Вы, Вера, Надежда и Любовь...”

Подписано - Л.Н., не

знаю, как ее звали.

“Я помню Ваши посещения больницы, когда я болел тифом, Вашу ласку и заботу

обо мне. Быть может, я и не выжил бы, если бы не Вы.”

Это Флейшер, учитель,

кончил войну подполковником, был директором школы в Днепропетровске; с ним отец

дружил и переписывался десятки лет.

Разбавим напряжение.

Пишет Улановский, тоже солдат последней мировой войны, позднее профсоюзный

деятель:

“Вспоминаю, как вы как-то зашли к нам в комнату общежития, где я жил с

Дудником. Он в это время курил, но успел выбросить окурок. Вы, почувствовав

запах никотина, намекнули: «здесь пахнет чем-то посторонним» и, больше ничего

не сказав, вышли из комнаты. С тех пор мы больше никогда не курили до самого

ухода из общежития в самостоятельную жизнь”.

Это о том самом Дуднике,

с которым мы опознали друг друга в царственных залах Центрального Дома Красной

Армии зимой 1944 года.

Дети и подростки, которые стали воспитанниками Еврабмола, почти везде в рукописи были названы “контингентами”. Ханка, редактируя, кое-где зачеркивала казенное слово и писала сверху “ребята”.

“Дорогой Моисей Борисович, Вы для меня, как сами понимаете, представляете

особое явление в моей жизни. Я решился зайти к Вам за помощью в голодном 21

году, потому что знал Вас по Мясоедовской, по клубу, где Вы меня похвалили за

нарисованную мною мелом на доске собаку. Запомнили меня босоногого.

Для меня Вы - целая легенда.

Нас в семье осталось четверо голодных сирот. По Вашей записке я младших

двух сестер отнес на плечах в Наробраз. Носил их поочередно почти голыми с

самой Молдаванки до Греческой площади. А там долго плакал на лестнице, пока их

не забрали машиной.

Я остался у Вас в «Еврабмоле». Вы не только спасли нас, а вывели в люди, за

что я всю жизнь Вам благодарен.”

Это Натан Шипетин,

московский художник. Еще один из “ребят”, составлявших “контингенты”.

Мудрому достаточно, чтобы сквозь точечное, как отверстие зрачка, наробразное слово увидеть жизни сотен детей, каждая из которых, как полагают отдельные гуманисты, есть целый мир, полный, единственный и неповторимый — как мир.

14.

Так вот, дальним предтечей Еврабмола был клуб еврейского юношества, организованный в апреле 1919 года с тем, чтобы преодолеть уличную неприкаянность еврейских детей, для которых идиш был не только родным, но и единственным понятным языком

После нескольких не вполне удачных проб клуб ожил, когда ребята, по свежей памяти, сочинили и разыграли спектакль из “старого быта”; они похоже и смешно представили хедер: учеников, ребе, его жену — ребецен, учителя русского языка, зубрежку, детские уловки, педагогические побои, и прочее. В клубе их еще и подкармливали. Это там отец похвалил Шипетина за нарисованную мелом на доске собаку; похвала спасла три жизни.

Осенью пришли деникинцы, но Клуб еще несколько месяцев продолжал жить - пока однажды ночью его не разгромили белые в поисках следов большевизма. Красноты не нашли, но клуб замер. Когда же пришли настоящие красные, он возродился.

Весной 1921 года в судьбе клубного народа произошел первый критический перелом. В голодной и разваленной Одессе эти подростки — не без подсказки руководителей и советчиков — решили прокормить себя сами. Сами, именно — сами; не быть иждивенцами, не просить, не ждать, а работать, а еще и учиться, выстраивать себя и свою жизнь собственными руками; организовать коммуну, артель огородников, товарищество, колхоз, киббуц... нужный словарь еще не был отчеканен. Назвали без затей - “Коллективом”. Законы его построения, разработанные в клубе, были просты.

«Коллектив» организуется в целях

объединения молодежи для совместного труда и совместного пользования его

результатами, для повышения производственной квалификации и повышения своего

культурного уровня.

Основной принцип:

интересы коллектива выше личных интересов; все работают для каждого, каждый

работает для всех.

В «Коллективе» должна

соблюдаться строжайшая дисциплина.

Вступление в члены

«Коллектива» добровольное, но выход из него разрешается не ранее 10 сентября

1921 г.

Первоначальный прием в члены «Коллектива» производится

специальной комиссией, избираемой общим собранием членов клуба.

Я цитирую по машинописной копии очерка “На заре”, с. 5 второй главы. В этой главе точное и методичное описание структуры и деятельности “Коллектива” освещено живыми эпизодами и характеристиками; память восьмидесятилетнего рассказчика поражает рельефностью. Я не собираюсь пересказывать очерк, желающие могут с ним познакомиться, он доступен для всех. Но уставные позиции следовало привести: они несут в себе важнейшую часть генетической программы школы, о которой тогда еще никто не думал.

Помимо того, что там сказано, они замечателны еще и тем, что там пропущено. Достаточно внимательного чтения, чтобы увидеть логическую недостачу. Смотрите: прием в члены коллектива произведет не Директор, не Начальник, не Секретарь, не Правление, не Бюро и не Коллегия Взрослых - сами ребята, уполномоченные на то общим собранием членов Клуба. Ну, а дальше как? Коллектив не может быть однородной массой, сплоченной кучей, его выживание прямо зависит от толкового и дееспособного управляющего центра и разумной организации. Но об этом - ни слова. Что это значит - строжайшая дициплина? Помимо строжайшего исполнения уставных правил (которые наполовину и не правила вовсе, а принципы) тут предусмотрено, видимо, выполнение установленных порядков, текущих, повседневных указаний, распоряжений и тому подобного - но кто же устанавливает, указывает и распоряжается? Где вершина пирамиды, командный пункт?

Это не забывчивость. Называть управляющий блок не было нужды. Структура и ее идеология были очевидны, отчасти испробованы, сами собою разумелись. В основе коллектива, как и предшествовавшего ему клуба, лежала идея самодеятельности и самоуправления.

Мы сами.

Мы сами будем выбирать из

своей среды руководителей и, полностью им доверяя, сами, коллективно, будем

решать важнейшие жизненые проблемы. Мы сами будем строить коллектив и себя.

Ну, а взрослые? Кто здесь

Моисей Борисович, Моисей Яковлевич, Фридман Нухимович? Для них нет опробованной

классификационной рубрики. Но они есть - и роли есть.

15.

Для задуманного таким образом педагогического и экономического эксперимента отец выхлопотал у советской власти ничью (тогда много было ничьего) большую дачу на Французском, позднее — Пролетарском, бульваре, а проще говоря — на аркадийской дороге.В ушах одессита “дорога в Аркадию” звучит столь же естественно и незаметно, как “дорога на Привоз”,или “Ланжероновская”, или “Куликово поле” - да, Куликово, причем тут битва? Аркадия с ее парком и знаменитым пляжем входила в сознание одесского ребенка, как один из углов ойкумены. Много позднее удавалось — или не удавалось — услышать о бедной пастушеской области на севере Греции, которую капризы литературной судьбы превратили в утопическую страну гармонии и счастья. Тогда те, кто услышали, могут, стерев привычную патину, увидеть в словах “аркадийская дорога” полное символического смысла обещание светлого аркадского будущего.

Коммуна и была общей

утопией детей и взрослых, но только наполовину. Суть - в другой половине, но

развести их никак нельзя, без первой не было бы и второй.

Коммуна, совместный

свободный труд, хозяева своей судьбы, светлое будущее - понятия-призывы,

понятия-эмблемы, понятия-магниты, которые сегодня никто не принимает всерьез,

даже те, кто не стесняются называть себя коммунистами.

Где коммунисты, там и Маркс. Это он говорил (очень популярная цитата была), что история трагична только в первый раз, а повторяется она как фарс - это затем, пояснял он, чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым. Сказанное столько же касается недавних сенильных вождей, сколько и современных ленинцев: непокорный речевой аппарат Брежнева исторически там же, где крестное знамение Зюганова. Но никто не смеется, веселое время, вероятно, еще впереди.

И напротив, что касается историков и биографов обвинительного уклона, то они торопятся изобразить в виде фарса первичную трагедию. Вооруженные — в отличие от своих персонажей — знанием того, что наступит, мудрые задним умом, они умело разоблачают и высмеивают всех и каждого, кто не разгадал с самого начала сущность большевизма и не восстал против него. Такова модная драпировка, выгодно оттеняющая моральные прелести обвинителя. Когда-то это называли фарисейством. Можно найти и более жесткие слова.

В начале семидесятых отец

писал Ханке Бурдо:

“Я не в силах в письме рассказать, как я, еврейский учитель, нищий, босой и

голодный, как и мои питомцы, был счастлив, свободовлюблен в жизнь, с каким энтузиазмом

и верой встречал каждое начинание Коммунистической партии и Советской власти”.

Вот так.

Сказанное не имеет отношения к предшествующим и современным этому письму начинаниям Коммунистической партии и Советской власти — скажем, к празднованию пятидесятилетия Октября, славной победе над контрреволюцией в Чехословакии, к судебным процессам над клеветниками Синявским и Даниэлем или тунеядцем Бродским, столетию со дня рождения Ленина и, наконец, к какому-нибудь из бесцветно-исторических съездов КПСС, чьи порядковые номера так трудно было запомнить. Но в 1920 году вплетенность личной судьбы в историю стран переживалась нищим еврейским учителем иначе. Он собирал, спасал, готовил для вживания в перевернутую вверх дном страну, духовно выстраивал потерянных и обездоленных еврейских ребятишек — вот они, тут и сейчас, вот, видите? мальчик Шипетин на плечах тащит в Наробраз свою младшую сестренку — тем человеческим способом, который реально, там и тогда, не имел альтернативы.

Осудите его, если посмеете.

16.

“В течение второй половины 20-го и до середины 21-го годов по всему югу и юго-западу Украины бесчинствовали контрреволюционные банды украинских националистов, руководимые «батьками» — Махно, Тютюником, Григорьевым, Петлюрой и др. Бандиты нападали на местечки и города, громили и убивали еврейское население, иногда вырезали поголовно всех жителей...”

Однажды Коллективу предложили принять 12 подростков из интерната для сирот, расположенного неподалеку, на том же Французском/Пролетарском бульваре. “Это все ребята, которым каким-то чудом удалось спастись от банды Тютюника, напавшей на их местечко Литин, разгромившей его и почти поголовно вырезавшей все взрослое еврейское население”. (Тут курсивом — прямые цитаты из Очерка). Предложили впервые, как и все вообще — впервые. Пополнение не было предусмотрено замыслом: сообщество к тому времени складывалось, строилось, налаживалось как замкнутый круг товарищей, партнеров и единомышленников. Но и приказа не было, было предложение.

Коммунары с аркадийской дороги оказались в затруднительном положении, мнения разделились, противников и сомневающихся было больше, чем сторонников. В этой ситуации детский коллектив поступал куда разумней, чем многие парламенты, которые нам приходилось наблюдать. Общее собрание избрало комиссию, куда, помимо нейтрального председателя, входили противник и сторонник приема: они должны были познакомиться с кандидатами, рассказать о своих впечатлениях, показать литинским подросткам коллектив, объяснить, что он такое, и узнать, согласны ли они влиться в коллектив на условиях, которые приняты всеми. Литинские были согласны, тем не менее, следующее общее собрание так и не пришло к единодушному мнению, другая комиссия должна была еще раз обсудить с возможными новичками все грани проблемы... Разлад, однако, продолжался.

“Мудрили, мудрили ребята, спорили, кричали и, наконец, разозлились: что же это наши старшие товарищи — молчат да только хитренько ухмыляются — мол, решите ка сами задачку. Пусть скажут свое мнение — как поступить?” Обратите внимание - нет дирекции, нет воспитателей, есть только “старшие товарищи”. Действительно, в этом сообществе у отца и двух-трех его единомышленников и друзей был невероятный статус — “взрослых помощников, чьи советы необходимы коллективу”. Созывают еще одно собрание, на котором прямо, в лоб просят помощи у старших товарищей. “Деться было некуда. От нашего имени выступил Ф.Н., он и сказал: «Неужели мы так мало верим в свои силы, что боимся, будто не справимся с десятью или пятнядцатью ребятами, которые тянутся к нам, нуждаются в нашей помощи, дружбе?..»”

Фридман Нухимович не сказал “вы”, он сказал “мы”. Не было ли тут некоторого притворства?

Конечно, не было: строили вместе. Конечно, было, потому что лучшее воспитание, какое только можно придумать — скрытое. Оно предусматривает обращение с воспитуемым на равных. Твой воспитуемый — в любом возрасте — такая же полная и полноценная личность, как и ты сам; иначе воспитание неизбежно вырождается в тренировку, дрессировку, муштру. Но он — воспитуемый, а ты воспитатель. Поэтому мудрое притворство входит в сердцевину подлинно педагогических стратегий.

Самоуправление, как и весь эксперимент с Коллективом, было простой и наглядной моделью классической идеи свободы: личность становится ответственной тогда, и только тогда, когда она обладает свободой выбора. Ты вменяем, если ты сам решал, невменяем, если у тебя не было выбора. И наоборот, свобода выбора влечет за собой некоторое нравственное и юридическое принуждение: она делает тебя ответственным. Поэтому Сартр как-то сказал, что человек приговорен к свободе.

Принцип самоуправления, заложенный в основу Клуба и развитый в Коллективе, отец стремился сохранять затем в Еврабмоле - столько, сколько было сил. Но принцип был обречен.

В социальном организме, где все построено на жесткой авторитарности, автономный и самодеятельный орган, да еще производящий новые клетки, невозможен. Ответственность начинает выстраиваться строго по вертикали - никто не отвечает ни перед нижестоящими, ни перед равными, ни перед собой, но только перед высшими, а те в конце концов - перед наивысшим. И тогда “ответственность” становится сценическим псевдонимом хамства, холуйства и страха, страха превыше всего, страха осознанного и укрытого, подкожного, поджелудочного; никак нельзя забывать, что “империя зла” не может не быть “империей страха”. Закоулки порядочности в конечном счете возникали из-за дезорганизации системы, которая вечно стремилась к тотальности и никогда не могла ее достигнуть. Столько же традиционная для страны, сколь и порожденная советской властью безалаберность была благом, хотя и скромным по природе и по объему. Но пара “свобода-ответственность” была упразднена, соответствующие духовные органы атрофировались от неупражнения в течение двух-тех поколений. Не надо удивляться нравственным пустотам в нынешней свободной России и бывших братских республиках, результат пребывает в полном согласии с разумными ожиданиями. Не потому ли так высоко поднялась волна искренней и показной религиозности, что вытравленная способность отвечать перед собой прочно замещена привычкой или потребностью отвечать перед наивысшим?

17.

В “Очерке” постоянно и настойчиво говорится о педагогической идее, которая сегодня может показаться архаичной или, по меньшей мере, привязанной к реалиям того времени.